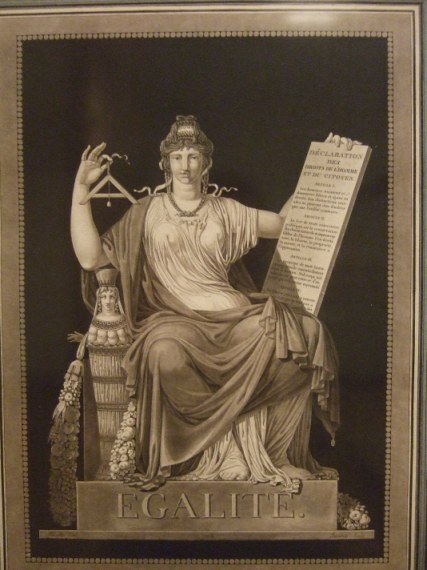

Die Egalité mit dem Lot der Maurer (als Symbol der Gleichheit) und den Gesetzestafeln mit der Erklärung der Menschenrechte

.

Philippe Petain (Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain) wurde am 24. April 1856 im Artois geboren. Der Soldat und Politiker wurde zum Symbol für die Kollaboration von Teilen Frankreichs mit Nazi-Deutschland. Er starb am 23. Juli 1951.

Den Krieg von 1870 erlebt Pétain als Fünfzehnjähriger – und ist beeindruckt. Mit 20 meldet er sich bei der zur Aufnahmeprüfung an der Kriegsakademie von St. Cyr und wird aufgenommen. 1922 macht er hier den Abschluss. Schon früh wird der spätere Marschall Ferdinand Foch auf Pétain aufmerksam, u.a. aufgrund seiner an der Akademie aufgestellten Theorien.

Philippe Petain ist vor dem 1. Weltkrieg ein Offizier, der sich nicht oder wenig für Politik interessiert. Auch in der Dreyfus-Affäre positioniert er sich nicht.

Pétains Karriere – er ist inzwischen 58 Jahre alt – steht bei Beginn des 1. Weltkriegs vor ihrem Ende. Doch in Schlachten wie an der Marne ist Pétain als Brigadegeneral sehr erfolgreich – auch weil er bald die Notwendigkeit erkennt, militärisch anders als zuvor geplant und bewährt vorzugehen.

Im Februar 1916 wird Pétain für den Frontabschnitt Verdun zum Oberbefehlshaber ernannt. Pétain spricht sich gegen eine ‚Offensive um jeden Preis‘ aus, verändert die Art der französischen Kriegsführung („es geht nicht darum Land, sondern die Schlacht zu gewinnen„, sog. ‚Direktive Nr. 4‘). Eine seiner ersten Aufgaben als Oberbefehlshaber: eine Meuterei einer großen Anzahl von Soldaten (ein Drittel der französischen Armee) niederschlagen. Mit Mühe setzt er sich durch.

Bei Kriegsende will Pétain (im Gegensatz zur Regierung sowie zu Marschall Foch, mit dem sich die Spannungen seit Monaten verschärft haben) keinen Waffenstillstand. Er strebt einen vernichtenden Gegenangriff auf deutsches Gebiet an – einen vernichtenden Sieg gegen Deutschland. Doch er kann sich nicht durchsetzen, aus politischen Erwägungen (auch vor dem Hintergrund des Kriegseintritts der USA).

Philippe Petain wird am 8. Dezember 1918 im Alter von 62 Jahren in Metz zum Marschall ernannt, der höchsten französischen militärischen Auszeichnung. Und dennoch, Pétain fühlt sich angesichts des Waffenstillstands um den in seinen Augen möglichen vernichtenden Sieg gegen Deutschland geprellt.

1925, inzwischen 70 Jahre alt, macht Pétain einen jungen Absolventen der Militärschule zu seinem Adjutanten: Charles de Gaulle. Pétain leitet eine massive Militäraktion gegen den Berber-Aufstand in Marokko – den er schon nach einem Jahr erfolgreich beendet. Immer mehr wird Pétain zu einer bedeutenden Figur auf der politischen Bühne. 1929 wird er Mitglied der Academie Francaise – als Nachfolger von Foch.

Am 6. Februar 1934, nach massiven Demonstrationen der politisch extremen Rechten, ernennt der dem zurückgetretenen Daladier folgende neue Premierminister Gaston Doumergue Pétain zum Kriegs-Minister. Pétain wird damit vom Militär zu einem der führenden Politiker Frankreichs. Er findet deutliche Worte: „Frankreich hat den Krieg gewonnen und ist nun dabei, den Frieden zu verlieren“ – Pétain spricht sich immer deutlicher gegen das demokratische System und für autoritäre Strukturen aus, interessiert sich für eine antiparlamentarische Bewegung (‚le redressement francais‚). Bereits früh warnt er vor der Aufrüstung Nazi-Deutschlands. Ende 1934 beim Sturz der Regierung Doumergue tritt Pétain als Kriegsminister ab.

Im März 1939, im Alter von 82 Jahren, wird Pétain französischer Botschafter im franquistischen Spanien. Am 3. September 1939, nach der Kriegserklärung Frankreichs an Deutschland, lehnt Pétain ein Angebot Daladiers ab, in die französische Regierung einzutreten.

Nach dem deutschen Angriff auf Frankreich wird Pétain am 18. Mai 1940 von Ministerpräsident Reynaud (der auf den am 20. März 1940 zurückgetretenen Daladier gefolgt war) zum Vize-Ministerpräsident ernannt. Sofort versucht er entgegen den Erwartungen Reynauds (sowie Churchills), den Krieg zu beenden, durch einen Waffenstillstand mit Deutschland („Wir können nicht schon wieder völlig ausbluten„, 13.6.1940).

Die französische Regierung unter Premierminister Reynaud flieht vor den heranrückenden deutschen Truppen nach Bordeaux. Paul Reynaud selbst überträgt Pétain am 16. Juni 1940 die Regierungsverantwortung, beauftragt ihn mit der Bildung einer Regierung. Einzig Charles de Gaulle, nach London geflohen, ruft von dort zum Widerstand auf.

Noch am selben Tag sondiert Pétain bei der deutschen Regierung mögliche Bedingungen für einen Waffenstillstand. Am 22. Juni 1940 unterzeichnet Pètain im Wald von Compiegne das Waffenstillstandsabkommen mit NS-Deutschland.Die Unterzeichnung erfolgt in exakt dem Waggon, in dem 1918 Deutschland die Kapitulation erklärte.

Frankreich wird in der Folge geteilt – in eine von den Nazis besetzte Zone, und in eine mit NS-Deutschland kooperierende Zone, Frankreich ist geteilt durch eine Demarkationslinie. (Die Verwaltungskompetenz des Vichy-Regimes erstreckt sich formal auf gesamt Frankreich, sie ist im von NS-Truppen besetzten Teil jedoch stark abhängig von deren Zustimmung)

Die französische Regierung verlegt ihren Sitz am 29. Juni 1940 in das Heilbad Vichy, eine Kleinstadt im Département Allier. Vichy wird gewählt, weil die Kleinstadt über ausreichedn Hotel-Plätze verfügt, ein modernes telefonsystem vorhanden ist – und die Demarkationslinie nahe.

Die französische Verfassung wird geändert (angekündigt von Laval am 4. Juli 1940). Das Parlament stimmt mit 570 zu 80 Stimmen für eine Übertragung von umfassenden Machtbefugnissen auf Philippe Petain. Pétain überschreitet diese weitreichenden Befugnisse noch, reißt Legislative, Exekutive und Judikative an sich. Er wird mit 84 Jahren zum Diktator.

Pétain will eine „nationale Revolution“ mit, im Kern, einer Ablehnung der französischen Revolution und ihrer Folgen, der Verachtung des Parlamentarismus. Die Nationalversammlung beauftragt Pétain am 10. Juli 1940 eine neue Verfassung erstellen zu lassen. Es entsteht der ‚État français‘. Die Werte der Republik (Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit) werden ersetzt durch die zentrale Idee des Vichy-Regimes: das „rassemblement“ – das nationale Zusammenstehen für traditionelle Werte Familie, Vaterland, Arbeit und Kirche. Pétain errichtet darauf ein de facto faschistisches Regime – nationalistisch, autoritär, antirepublikanisch, mit Führerkult. Im August 1940 betont Pétain, er sei Führer einer Revolution, die sich einreihen werde in die anderen Revolutionen, jene in Italien (Faschismus) und jene in Deutschland (Nationalsozialismus).

Der britische Historiker Tony Judt kommentiert (in ‚Das vergessene 20. Jahrhundert‚):

„Drei Monate nach der schlimmsten Niederlage in der französischen Geschichte waren die unmittelbar Verantwortlichen komfortabel in einem Regime etabliert, das durch ihr Versagen an die Macht gekommen war. […] Solche Männer mochten die Niederlage nicht erwartet haben, aber sie arrangierten sich umso eher mit ihr, als nicht die Deutschen ihr Hauptfeind waren.„

Pètains Frankreich wird umfassend geprägt nicht nur vom alternden Marschall. Ideologischer Kopf ist mehr und mehr Pierre Laval, der ausgeprägt die Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland befürwortet. Zunehmend umgibt sich Pétain zudem mit Politiker, die Kreisen um Charles Maurass entstammen. Der Schriftsteller Maurass prägte die nationalistische, die Demokratie bekämpfende und antisemitische ‚Action Française‚ – nun gewinnt seine Ideologie zunehmend Einfluss in Vichy-Frankreich.

Vier Monate nach der Niederlage der französischen Streitkräfte kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung: im kleinen Ort Montoire (im Département Loir-et-Cher) treffen Laval, Pétain und Hitler aufeinander:

de:Pétain schüttelt die Hand mit de:Hitler – Bundesarchiv, Bild 183-J28036 | Foto: Jäger, Oktober 1944 – CC BY-SA 3.0 de

Bereits zuvor hatte Petian sich klar positioniert. In seiner Rede vom 11. Oktober 1940 hatte er die Überlegenheit des Siegers akzeptiert und erklärt, er „rechercher la collaboration dans tous les domaines“ (die Zusammenarbeit / Kollaboration auf allen Gebieten anzustreben).

Doch das Treffen von Montoire stellt einen markanten Wendepunkt in der französischen Politik dar: händeschüttelnd beschließen Philippe Petain und Adolf Hitler eine Zusammenarbeit. Am 30. Oktober erklärte Pétain per Radio, dass er ab sofort den Pfad der Kollaboration einschlagen werde (laut ‚Le Monde hors-série: 1940, la débâcle et l’espoir‘, Mai/Juni 2010). „Ich bin für eine Zusammenarbeit.“ Und „cette collaboration doit etre sincère“ (diese Kollaboation muss eine ernsthafte sein).

Schon bald nach Pétains Machtantritt folgen erste anti-jüdische Maßnahmen der Pétain-Regierung (die erste bereits am 22. Juli 1940). Am 3. Oktober unterzeichnet Pétain das erste ‚Juden-Statut‘. Die bald dazu führen, dass nicht-französische Juden im Mutterland wie in den damaligen französischen Kolonien an die Nazis und damit der Vernichtung in den KZs ausgeliefert wurden (Sammellager Drancy). Französische Juden werden in der Vichy-Zone unterdrückt, aber nicht ausgeliefert.

Am 13. Dezember 1940 entlässt Pétain seinen stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenminister Pierre Laval (der die Verhandlungen mit den Deutschen betrieben hatte) – nicht aus Abneigung gegen eine Kollaboration, sondern weil Pétain das Gefühl hat, zu sehr im Schatten Lavals zu stehen. Zentrale Idee der Politik Pétains ist, den Deutschen klar machen, dass Frankreich im „neuen System Europas“ der Nazis nützlicher sein könnte, wenn es ein klein wenig mehr Freiheit erhalte – eine Strategie, die nie aufging.

Am 18. April 1942 holt Pétain jedoch Pierre Laval zurück an die Macht – der bald die Oberhand gewinnt. Laval wird Regierungschef, intensiviert die Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland und vereinbart administrative ‚Lösungen‘ mit den Nazis zur ‚Umsetzung der Endlösung der Judenfrage‘. Laval und der SS-Führer Carl Oberg vereinbaren bei einem Treffen hierzu eine „Sprachregelung“ – aus der deutlich hervorgeht, dass Laval (und wohl auch Pétain) wussten, was mit den an Nazi-Deutschland ausgelieferten Juden geschah.

Mit einer Verordnung Pétains vom 6. August 1942 (Gesetz Nr. 744) wird die Strafbarkeit homosexueller Handlungen erstmals seit der französischen Revolution wieder eingeführt.

Mehr und mehr Franzosen engagieren sich inzwischen in der Résistance. Pétain ordnet ihre Überwachung und Bekämpfung an. In Vichy wird Pétain immer noch von der Bevölkerung als ‚Retter Frankreichs‘ gefeiert – auch wenn er de facto in den letzten Monaten des Vichy-Regimes politisch kaum noch eine Rolle spielt. Auch nach dem Charles de Gaulle sich selbst längst als legitime Regierungschef Frankreichs bezeichnet, sieht sich Pétain ebenfalls als Chef Frankreichs. Eine von Pétain vorgeschlagene Begegnung lehnt de Gaulle ab.

Philippe Petains Zeit als Präsident nähert sich dem Ende. Während des Rückzugs der Nazis aus Frankreich bringen sie Pétain über Belfort nach Sigmaringen – wo er, gemeinsam mit Laval, 8 Monate bleibt.

Er soll vom Schloss des Fürsten von Hohenzollern aus (das am 30. August 1944 von den Nazis beschlagnahmt wurde) eine neue Regierung mit einem ‚Schatten-Kabinett‘ unter Fernand de Brinon bilden – der ‚Etat francais‚, das Vichy-Regime wird endgültig zur Farce. Sigmaringen, kurzzeitig für extraterritorial erklärt, wird am 8. September 1944, zumindest formal, für gut sieben Monate bis zum 21. April 1945 ‚Hauptstadt des besetzten Frankreich‘ und Sitz des flüchtenden französischen Kollaborations-Regimes. Jacques Doriot, am 22. Febraur 1945 ermordeter Parteivorsitzender der französischen Faschisten PPF, weilt unterdessen, schmollend dass nicht er Regierungschef wurde, auf der Insel Mainau.

Am 21. April 1945 stehen französische Truppen nur noch 45 km vor Sigmaringen (dem ‚chateau de la trahison‚, Schloß des Verrats). Der Sigmaringer Puppen-Hofstaat flüchtet. Am 22. April treffen Truppen des freien Frankreichs in Sigmaringen ein.

Am 23. April 1945 reist Pétain mit Genehmigung der NS-Behörden in die Schweiz. Schließlich stellt er sich (noch vor der Kapitulation der Wehrmacht am 7. Mai 1945 in Reims) am 25. April 1945 an der französisch-schweizerischen Grenze den französischen Behörden.

Vor einem Kriegsgericht beginnt am 23. Juli 1945 im Justizpalast in Paris der Prozess gegen Pétain. Er betrachtet sich weiter als Retter Frankreichs. Am 14. August 1945 wird Philippe Pétain für schuldig der Kollaboration mit dem Feind und des Hochverrats befunden und zum Tod verurteilt. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm aberkannt. Pétain legt am Ende des Verfahrens die Marschallsuniform ab.

Sein indirekter Nachfolger Charles de Gaulle wandelt die Todesstrafe auf Wunsch des Gerichts in lebenslange Haft und Verbannung um. Immer noch betrachtet Philippe Petain de Gaulle als seinen Sohn – der mit ihm gebrochen hat.

Am 23. Juli 1951 stirbt Philippe Pétain im Alter von 95 Jahren. Er wird auf der Ile d’Yeu beigesetzt – in seiner Uniform als Marschall Frankreichs.

.

Die französische Regierung vereinfachte auf Drängen von Historikern mit Dekret veröffentlicht am 27.12.2015 ab 4. Januar 2016 den Zugang zu Archiven des Außen-, Innen- und Justizministeriums aus der Zeit des Vichy-Regimes sowie der nachfolgenden ‚Épuration‚.

.

Die Entwicklung vom ‚Ur-Vater‘ des französischen Faschismus Charles Maurass bis zur Kollaborations-Regierung unter Philippe Petain zeichnet der zweite Teil dieses Artikels recht übersichtlich nach: Französischer Faschismus – Die Republik widersteht

.

“ Mehr Demokratie wagen ” – Worte aus Willy Brandts erster Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969

„Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information genüge tun. Wir werden darauf hinwirken, daß durch Anhörungen im Bundestag, durch ständige Fühlungnahme mit den repräsentativen Gruppen unseres Volkes und durch eine umfassende Unterrichtung über die Regierungspolitik jeder Bürger die Möglichkeit erhält, an der Reform von Staat und Gesellschaft mitzuwirken.

Wir wenden uns an die im Frieden nachgewachsenen Generationen, die nicht mit den Hypotheken der Älteren belastet sind und belastet werden dürfen; jene jungen Menschen, die uns beim Wort nehmen wollen – und sollen. Diese jungen Menschen müssen aber verstehen, daß auch sie gegenüber Staat und Gesellschaft Verpflichtungen haben.„

Am 11. April 1961 begann in Jerusalem der Eichmann-Prozess , das Verfahren gegen Adolf Eichmann, Mit-Organisator des millionenfachen Mordes an Juden Europas.

Vom 11. April bis 15. Dezember 1961 fand vor dem Jerusalemer Bezirksgericht der Prozess gegen Adolf Eichmann statt, gegen den ‚Referatsleiter IV B 4 ‚Juden- und Räumungsangelegenheiten‘) und Organisator des millionenfachen Mordes an den europäischen Juden.

Eichmann, ehemaliger ‚SS-Obersturmbannführer‘, war nach 1945 zunächst in Niedersachsen (ausgerechnet nahe dem ehemaligen KZ Bergen-Belsen) untergetaucht. Ab 1950 flüchtete er dann über Stationen u.a.in Innsbruck und Tramin nach Argentinien – wo ihn der israelische Geheimdienst Mossad aufspürte und 1960 nach Israel brachte. Am 23. Mai 1960 wurde Eichmann in Haifa inhaftiert.

Der Eichmann-Prozess 1961 erregte international sehr großes Aufsehen. Und er beendete in Deutschland eine bis dahin weit verbreitete Vergessenheit der Ermordung der Juden gegenüber.

Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (Frankfurt) hatte früh Hinweise auf den Aufenthaltsort von Eichmann erhalten und diese an Stellen in Israel weitergegeben.

Der Prozeß sorgte in Deutschland für Aufregung, zu sehr befürchtete die Adenauer-Regierung, belastendes Material über ihr Spitzen-Personal könne bekannt werden, insbesondere über den Staatssekretär im Kanzleramt und Kommentator der ‚Nürnberger Gesetze‘ Hans Globke. Doch trotz Antrag des Eichmann-Verteidigers Servatius wurde ein Antrag auf Vernehmung Globkes im Prozess abgelehnt.

Hannah Arendt, die als Reporterin der Zeitschrift ‚The New Yorker‘ zeitweise am Prozess gegen Adolf Eichmann teilnahm, prägte mit ihrer Bezeichnung von Eichmann („der größte Verbrecher seiner Zeit„) als ‚Schreibtisch-Täter‚ einen viel zitierten Begriff – der als Denkfigur auch für Argumentationen in zahlreichen späteren Prozessen gegen NS-Täter Bedeutung gewann. Arendt beschrieb Eichmann dabei als „normalen Menschen“ wie die meisten Nationalsozialisten und sprach von der ‚Banalität des Bösen‚.

„Das Beunruhigende an der Person Eichmanns war doch gerade, dass er war wie viele und dass diese vielen weder pervers noch sadistisch, sondern schrecklich und erschreckend normal waren und sind.“

Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem

Arendts Berichte vom Eichmann-Prozess erschienen zunächst in der US-amerikanischen Zeitschrift ‚New Yorker‘, 1964 wurden sie dann als Buch veröffentlicht. Arendts Berichte und Analysen erregten viel Aufsehen – und stießen damals auf viel Unverständnis. Nicht nur ihre Formulierung von der ‚Banalität des Bösen‘ wurde oft missverstanden, auch ihrer Darstellung der (kollaborierenden) Rolle der ‚Judenräte‘ wurde damals viel widersprochen.

.

Gabriel Bach, am 13. März 1927 in Halberstadt geborener und heute in Jerusalem lebender isrealischer Jurist, war stellvertretender Ankläger im Prozess gegen Adolf Eichmann. Am 30. Januar 2010 sprach Bach im Polittbüro (der Bühne von Herrchens Frauchen) in Hamburg über seine Erinnerungen an den Eichmann-Prozess und Einschätzungen der damaligen und heutigen politischen Situation; seine Rede ist als Mitschnitt bei freie-radios.net online.

.

Frankreich und die EU werden heute größer – Mayotte, eine Insel im Archipel der Komoren, wird heute 101. französisches Départment und damit Teil der Europäischen Union.

Mayotte ist eine kleine Inselgruppe von 374 km², die geographisch zum Archipel der Komoren (grob: zwischen Madagaskar und der afrikanischen Ostküste) gehört. Weit weg von Europa – und doch so nah: am 31. März 2011 erhält Mayotte den Status eines französischen Übersee-Départments (départment d’outre-mer, DOM). Damit wird Mayotte zugleich auch Teil der Europäischen Union.

Die französische Botschaft erläutert

„Bei der Volksabstimmung am 29. März 2009 hatten sich 95,24 % der Mahorerinnen und Mahorer für den Übergang Mayottes von einer Übersee-Körperschaft in ein Übersee-Departement ausgesprochen. … Nachdem der französische Senat am 22. Oktober 2010 den Gesetzentwurf zu Mayotte verabschiedet hat, wird die zu den Komoren gehörende Insel im Indischen Ozean im März 2011 zum 5. Übersee-Departement und damit zum 101. französischen Departement.“

Frankreich hatte die Inselgruppe bereits 1841 in Besitz genommen. Die Komoren wurden 1974 unabhängig – die Menschen in Mayotte allerdings stimmten mit großer Mehrheit dafür, bei Frankreich zu bleiben. Nachdem die Inselgruppe lange einen Sonderstatus zunächst als Gebietskörperschaft, dann als ‚überseeische Körperschaft‘ hatte, wird Mayotte nun ‚richtig‘ Frankreich.

Dabei bedeutet dieser Schritt für Mayote große Veränderungen: Abschaffung der Polygamie und Heraufsetzung des Heiratsalters der Mädchen auf 18 erfolgten bereits, ebenso die Abschaffung des männlichen ‚Vorrechts‘, ihre Frauen zu verstoßen. Nun wird schrittweise in einem mehrjährigen Prozess französisches Recht eingeführt.

Die meisten der 180.000 Einwohner Mayottes freuen sich auf ihren Status als französisches Départment – bringt er ihnen doch auch zahlreiche Besserstellungen bis hin zum französischen Mindestlohn (SMIC salaire minimum interprofessionnel de croissance). Nicht ganz so glücklich sind die Nachbarn – der Außenminister der Komoren beschwerte sich bereits, auch die Komoren würden (unter Verweis auf eine UN-Resolution aus dem Jahr 1979) weiterhin Mayotte beanspruchen.

.

Er ist das politische Stehaufmännchen und ein Schwergewicht der französischen Politik: der Politiker der Konservativen Alain Juppe. Seit 2006 ist Juppe (wieder) Bürgermeister von Bordeaux. 2016 unterlag er beim Versuch, Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2017 zu werden, seinem konservativen Parteifreund Fillon. Aus der aktiven Parteiarbeit für Les Républicains zog Juppé sich Anfang 2018 zurück. Im Februar 20ß19 legte er sein Amt als Bürgermeister von Bordeaux nieder und nahm seine Berufung in den Verfassungsrat an.

Alain Juppé gilt als Ziehsohn des Gaullisten Jacques Chirac. Bei ihm begann er als Redenschreiber seine politische Karriere, wurde 1969 dessen enger Mitarbeiter. Alain Juppe stammt aus Mont-de-Marsan in den Landes / Aquitanien (geb. 15. August 1945). Juppés Verhältnis zum früheren Parteichef der Konservativen (früher UMP, 2015 umbenannt in Les Républicains) Nicolas Sarkozy gilt eher als angespannt. Beide galten vor dem Ausscheiden von Sarkozy im ersten Wahlgang der Vorwahl als Wettbewerber um die Position des Präsidentschaftskandidaten der Konservativen 2017. Beide scheiterten.

Alain Juppé, former French Prime Minister – Hien Le – CC BY 2.0

Bordeaux, im Dezember 2004. Alain Juppé, konservativer Politiker und Bürgermeister von Bordeaux, wird wegen seiner Verwicklung in eine Parteispenden-Affäre im Berufungsverfahren (das das Urteil erster Instanz stark abmildert) zu immer noch 14 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Für ein Jahr wird ihm das passive Wahlrecht entzogen. Der Richter bescheinigt ihm im Urteil, er habe „das Vertrauen des Souveräns, des Volkes“ verraten. Aufgedeckt wurden die Vorgänge ursprünglich im Juni 1995 durch die satirische Pariser Wochenzeitung ‚Le Canard enchaîné‘. Sie veröffentlichte ein internes, von Juppé unterzeichnetes Dokument der Stadt Paris (Juppé war seit 1976 enger Mitarbeiter des damaligen Pariser Bürgermeisters Jacques Chirac).

Der Weg ist frei für Nicolas Sarkozy, der am 6. Mai 2007 zum Staatspräsidenten der französischen Republik gewählt wird. Juppé verbringt die darauf folgenden Monate im ‚Exil‘ als Hochschullehrer im kanadischen Québec. Ein Statthalter (Hugues Martin) regiert Bordeaux.

Bordeaux, im Oktober 2006. Die Bürger (genauer 45% von ihnen) wählen mit 56% genau den gleichen Juppé wieder zum Bürgermeister von Bordeaux (er war dies bereits seit 1995 bis zur Verurteilung 2004).

Zu den Neuwahlen war es mithilfe von Tricksereien gekommen (Mandatsniederlegung durch 47 Stadträte), gegen die die Oppositionsparteien vergeblich klagten. Juppé freute sich („das Volk hat mir sein Vertrauen geschenkt“), und Juppé-Ziehvater Chirac freute sich auch.

Alain Juppé – MEDEF – CC BY-SA 2.0

Karriereschub wenige Jahre später. Der Gaullist und frühere Premierminister Alain Juppé tritt ab 14. November 2010 in die Regierung ein. Zunächst wird er Verteidigungsminister, ab 27. Februar 2011 (bis zum 17. Mai 2012) Außenminister (ein Amt, das er 1993 bis 1995 unter Balladur schon einmal inne hatte).

Alain Juppé hatte bereits viele Comebacks in der französischen Politik. Seine Rückkehr ins Kabinett 2010 und seine Berufung als Außenminister 2011 wurden von der Presse als „Comeback zu seinen eigenen [und nicht Fillons oder Sarkozys, d.Verf.] Bedingungen“ bezeichnet.

.

Bordeaux hat sich in den letzten 20 Jahren sehr zu seinem Vorteil verändert. Ja, ich erinnere mich. Schließlich bin ich ja seit Jahren oft in Bordeaux (wir verbringen gerne Urlaube entweder in der Bretagne oder in der Nähe von Bordeaux am Atlantik, besuchen oft Freunde in Bordeaux). Registriere von Jahr zu Jahr die Veränderungen. Veränderungen, von denen der Großteil in die Bürgermeisterzeit von Alain Juppe fällt.

Seit 2007 ist das annähernd 2.300 Jahre alte Bordeaux UNESCO-Weltkulturerbe. Auf beeindruckende Weise hat Bordeaux sind in den vergangenen Jahren zum Wasser geöffnet, die Garonne in das Stadtleben zurück geholt. Das Flußufer, einst mit seinen Kais und Hangars nur von Hafenbetrieben und Schwulen (zum Cruising…) genutzt, wurde zu einer beliebten Spazier- und Amüsiermeile. Der PKW-Verkehr wurde im Innenstadtbereich weitgehend zurück gedrängt, wichtigstes Verkehrsmittel in der Innenstadt ist seit 2003 eine moderne neue Straßenbahn, die im UNESCO-geschützen Weltkulturerbe-Bereich der Innenstadt völlig ohne Oberleitung fährt. Zunehmend modernisiert wird auch das ‚andere‘ Garonne-Ufer, zu erreichen über die beeindruckende pont de Pierre, die älteste Garonne-Überquerung von Bordeaux, oder die neue pont Chaban-Delmas. Das alles zum Preis einer zunehmenden Veränderung des sozialen Gefüges der Stadt (sprich: Verdrängung weniger gut situierter Bevölkerungsgruppen an den Stadtrand).

Alain Juppe war bereits von 1995 bis 2004 Bürgermeister von Bordeaux als Nachfolger von Jacques Chaban-Delmas (dem Namenspatron der neuen Garonne-Brücke pont Chaban-Delmas). Er verlor dieses Amt damals durch Aberkennung der Wählbarkeit nach seiner Verurteilung zu einer 14monatigen Gefängnisstrafe wegen Verwicklung in eine Affäre um illegale Parteienfinanzierung (s.o.). Im Oktober 2006 wurde Alain Juppé erneut zum Bürgermeister von Bordeaux gewählt und ist es seitdem ununterbrochen bis heute.

Ob Juppé 2019 erneut als Bürgermeister von Bordeaux kandidert, will er im Januar 29019 mitteilen, ließ Alain Juppe im Sommer 2017 wissen. Es wäre seine 5. Amtszeit als Bürgermeister …

Im Herbst 2016 trat Alain Juppé bei den Vorwahlen der Konservativen ‚Les Républicains‘ als Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2017 an. Er erreichte im ersten Wahlgang am 20. November als Zweitplatzierter die Stichwahl gegen François Fillon. In der anschließenden Stichwahl allerdings unterlag er deutlich. Juppé kündigte anschließend an, sich zukünftig ganz seinem Amt als Bürgermeister von Bordeaux zu widmen.

Im Verlauf der Schwierigkeiten, in die Fillon während seiner Präsidentschaftskandidatur geriet, verhielt Juppé sich zunächst auffallend zurückhaltend. Lange betonte er, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Als die Umfragewerte der Konservativen deutlich einbrachen und Fillon formell beschuldigt wurde, bemühten sich Parteifruende ihn zu erneuter Kandidatur zu bewegen. Am 7. März 2017 allerdings machte Juppe erneut deutlich, er stehe nicht zur Verfügung. „Es ist zu spät.“

„je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Il est trop tard. „

Nach der Wahl von Emmanuel Macron zum Präsidenten befand Juppé sich in einer politisch paradoxen Lage: wie sollte er weiterhin Politik für den konservativen Les Républicains machen, zumal dort viele auf Konfrontation zu Macron gehen wollten? Einer seiner engsten Vertrauten, der konservative Bürgermeister von Le Havre Edouard Philippe, wurde zum Premierminister ernannt. Zudem vertritt Macron – insbersondere in seinem Ansinnen, links und rechts zu überwinden, zu vereinen um Frankreich zusammen zu bringen – Positionen, die Juppé nahe sind (aber fern von Parteigrößen der Konservativen wie Fillon):

„Il faudra peut-etre songer un jour à couper les deux bouts de l’onglette pour que les gens raisonables gouvernent ensemble et laissent de coté les deux extrèmes.„

(Alain Juppé im Januar 2015 in einem Interview im Point)

.

Am 15. Januar 2018 teilte Alain Juppé anläßlich seines Neujahrs-Presseempfangs mit, er habe die Beiträge zur Partei Les Républicains 2017 nicht gezahlt, werde dies auch 2018 nicht tun. Aus dem Parteipräsidium für die Gironde habe er sich zurück gezogen.

Hintegrrund dürfte die politische Ausrichtung der Partei LR seit der Wahl des sehr konservativen Laurent Wauquiez zum Parteivorsitzenden (Anfang Dezember 2017) sein. Juppé hatte sich in letzter Zeit eher interessiert gezeigt an einer Gruppierung der Mitte.

Die Frage eines formellen Austritts ließ Juppé offen. Er betonte jedoch erneut, es gebe ‚rote Linien‘, so der Kampf gegen den rechtsextremen Front national sowie das Einsetzen für das Projekt Europa.

.

Ende Februar 2019 kündigte Alain Juppé an, sein Amt als Bürgermeister von Bordeaux niederzulegen. Zugleich nahm er seine Berufung in den Verfassungsrat (conseil constitutionel) an.

Am 6. März 2019 wählte der Stadtrat von Bordeaux Nicolas Florian (Les Republicains) zum neuen Bürgermeister.

.

Aus Anlass der Vorstellugn seiner Autobiographie äußerte Juppé Anfang September 2023

„J’aurais bien aimé être président de la République, mais enfin, je m’en suis remis.“

Alain Juppé am 5. September 2023

(Ich wäre gerne Staatspräsident geworden. Aber ich habe das überwunden. [Übers. UW])

Atomstrom in Frankreich – Frankreich ist Weltmeister in der Nutzung der Atomenergie. Kernenergie ist Staatsraison. Atomenergie bleibt auch langfristig das Rückgrat der Energieversorgung des Landes. Inzwischen ist der Bau neuer AKW geplant.

‚Weltmeister‘ in der Nutzung von Atomenergie ist ein Nachbar Deutschlands – Frankreich, das Land in dem der (Atom-) Strom auch nach Three-Miles-Island und Fukushima noch „sorglos aus der Steckdose kommt“.

Weltweit sind Mitte 2023 noch 407 Atomkraftwerke zur Energieversorgung aktiv eingesetzt (2002 Höchststand 438). In Frankreich sind 2023 56 AKW in Betrieb, eines weiterhin im Bau. Das neueste AKW Frankreichs ging 1999 in Betrieb, das Durchschnittsalter der Reaktoiren betrug 2023 38,6 Jahre. Nach den USA mit 93 AKW ist Frankreich 2023 das Land mit den zweitmeisten Atomkraftwerken in Betrieb.

Frankreich deckte 2019 seinen Strom-Bedarf noch zu 72 Prozent aus Atomstrom, und zu 69% im Jahr 2021 – unter den großen Ländern weltweit die höchste Quote. 58 Atomkraftwerke sind derzeit in Frankreich in Betrieb, dazu die ‚Wiederaufbereitungs- Anlage‘ (Usine de Retraitement de La Hague) in La Hague. Ein Teil des erzeugten Atomstroms wird exportiert (sofern nicht, wie Ende 2022, eine große Zahl Reaktoren aufgrudn Wartung und technischer Störungen abgeschaltet ist), u.a. auch nach Deutschland.

Gene Sharp wurde am 21. Januar 1928 in North Baltimore (Ohio) geboren. Sehr bekannt ist Gene Sharp außerhalb der Politikwissenschaften nicht – sein Einfluss auch auf jüngste politische Entwicklungen allerdings ist teilweise erheblich. Gene Sharp ist einer der Väter der ‚gewaltfreien Aktion‘ als Form politischen Engagements. Sharp starb am 28. Januar 2018.

Macht ist das Ergebnis einer Übereinkunft. Ausüben von Macht setzt das stillschweigende Zustimmen der (oft ’schweigenden‘) Mehrheit voraus. Herrschaftstechniken diesen dazu, diese schweigende Zustimmung zu sichern und als ‚unausweichlich‘ aufrecht zu erhalten. Wenn aber die Beherrschten erkennen, dass sie selbst es sind, die den Herrschern die Macht (sie zu beherrschen) verliehen haben, habe sie das Werkzeug in der Hand – eine Herrschaft so zu gestalten, dass sie ihren Interessen dient.

Mittel der Wahl dazu ist die ‚gewaltfreie Aktion‘. Hierzu gehören gewaltfreier Protest und Überzeugung, soziale Nichtzusammenarbeit, Boykott- und Streikaktionen, politische Nichtzusammenarbeit sowie gewaltfreie Intervention – mit Formen, die von Flugblättern über Sit-Ins bis Straßentheater und ‚Dienst nach Vorschrift‘ reichen.

Die sind die zentralen Gedanken zweier wesentlicher Werke von Gene Sharp – ‚the politics of nonviolent action‚ (1973) und ‚from dictatorship to democracy‚ (2003).

Beide Werke gehören seit Jahren zum ’ständigen Inventar‘ zahlreicher Freiheitsbewegungen, inspirierten Blogger und Aktivisten, waren Ideengeber für zahlreiche Jugend- und Protestbewegungen, von Serbien (Otpor / Sturz Milosevics) über die Ukraine bis zu jüngsten Bewegungen in Tunesien (Sturz Ben Alis) oder Ägypten (Sturz Mubaraks). Vorbild Sharps, besonders seines wichtigsten Werks zu gewaltfreier Aktion: Mahatma Gandhi und sein Kampf für die Unabhängigkeit Indiens.

1983 gründete Gene Sharp mit finanzieller Unterstützung eines befreundeten Investmentbankers die ‚Albert Einstein Institution‘ (AEI) – viele Jahre die zentrale Organisation zur Unterstützung von Aktivisten in Freiheits- und Demokratiebewegungen in zahlreichen Staaten weltweit.

Sharp selbst beschrieb seine Arbeit in einem Interview („Sie müssen das System verstehen„, SZ 24.02.2011):

„Wir greifen nie ein und geben auch keine Ratschläge. Die Leute vor Ort müssen selber wissen, was sie tun„. Er betont „was zählt, sind die Ideen, die Kenntnis, der Plan“ – und kommentiert Passivität und Desinteresse lakonisch „wenn die Bevölkerung ihre Situation nicht ändern will, … dann wird sie nicht gewinnen„.

Gene Sharp war auch – in Deutschland kaum bekannt – einer der gedanklichen Väter eines der Handlungskonzepte von ACT UP. Die Aids-Aktionsgruppen ACT UP hatte viele Handlungsfelder – die künstlerischen Auseinandersetzungen z.B. durch Gruppen wie ‚General Idea‘ sind hierzulande recht bekannt. Die medialen Aktionen vielleicht auch noch. Eine der zentralen Punkte der Arbeit von ACT UP war jedoch immer auch die Gewaltfreiheit – und die Frage, wie kann man / frau effizient gewaltfreie Aktionen machen, und wie sich auch bei Gewalt der ‚Gegenseite‘ (die häufig vor kam) gewaltfrei verhalten? Mitglieder von ACT UP Gruppen in zahlreichen Ländern (auch in Deutschland, auch ich selbst) nahmen vielfach an Trainings zur Gewaltfreiheit teil – diese Trainings basierten auch auf den Konzepten von Gene Sharp. Und sein Konzept der Gewaltfreiheit und gewaltfreien Aktion waren auch ein Teil des damaligen Erfolgskonzepts von ACT UP.

Gene Sharp starb am 28. Januar 2018 in seinem Haus in East Boston, eine Woche nach seinem 90. Geburtstag.

We are greatly saddened to announce the death of Dr. Gene Sharp. He passed away peacefully at home in East Boston on January 28th, a week after celebrating his 90th birthday. pic.twitter.com/DnRqcaXSyS

Gene Sharp (@GeneSharpaei) 30. Januar 2018

.

weitere Informationen:

The Albert Einstein Institution

Gene Sharp: From Dictatorship to Democracy (pdf)

Gene Sharp: The Politics of Nonviolent Action

Gene Sharp: Das politische Äquivalent des Krieges – die gewaltlose Aktion

.

Ronald Reagan, der 40. Präsident der USA, wäre vor einigen Tagen 100 geworden. ‚Reaganiana‘, mit monatelangen Feierlichkeiten wird dieser Anlass nicht nur in den USA begangen. Auch in Deutschland forderten Politiker, Plätze oder Straßen nach Ronald Reagan zu benennen, so in Berlin die ‚ Ronald-Reagan-Strasse ‚..

Vergessen wurde dabei gerne, dass mit Reagan eine Person geehrt werden würde, die direkt für eine ignorante und desaströse Aids-Politik und indirekt (nicht nur) für Tausende Aids-Tote verantwortlich ist (gegen die sich ACT UP mit zahlreichen Aktionen wandte).

Auch in Berlin forderte der Senat die Bezirke auf, Vorschläge für Umbenennungen einzureichen. Nun ist scheinbar ein Reagan-Fan von sich aus aktiv geworden – über Nacht verwandelten sich die Kleine Alexander- und die Weydingerstraße in „Ronald-Reagan-Straßen“:

Aus dem Vorschlag der CDU Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf, den Joachimsthaler Platz am Ku’damm (und nahe zur Berliner Aids-Hilfe …) in ‚Ronald-Reagan-Platz‘ umzubenennen, wird hoffentlich nichts. Die SPD-Fraktion jedenfalls wird gegen den Vorschlag stimmen, teilte der Fraktionsvorsitzende auf Anfrage mit.

Und auch die partisanenhafte ‚Ronald-Reagan-Straße‘ in Berlin Mitte ist hoffentlich nur eine sehr vorübergehende Erscheinung.

Die ‚BZ‘ betont „die Polizei ermittelt nicht.“

.

Jetzt hat’s die BZ auch entdeckt: Spaß-Aktion: Volksbühne jetzt am Ronald-Reagan-Platz

und der Tagesspiegel einen Tag später: Pro & Contra – Braucht Berlin einen zentralen Platz für Reagan?

.

Danke an Andreas für Hinweis und Foto!

10. Mai 1981, Francois Mitterrand wird zum 4. Präsidenten der 5. Republik gewählt. „Sieben Jahre Glück?“, fragen Schwule und Lesben sich 1981 erfreut über seine Wahl zum französischen Präsidenten. Auch wenn 1982 das Strafrecht gegen Homosexuelle in Frankreich abgeschafft wird – bei der Bekämpfung von Aids reagiert Mitterrand sehr zögerlich, äußert sich selbst erst 1993 erstmals zu Aids. Am 8. Januar 1996 starb Francois Mitterrand in Paris.

Anfang der 1980er Jahre. Ich erinnere mich gerne an das Gefühl von Aufbruch, das seinen Wahlkampf, dann seinen ersten Wahlsieg 1981 begleitete, an bewegende Demonstrationen und insbesondere zu Beginn seiner ersten Amtszeit lang erhoffte Verbesserungen für französische Homosexuelle – und leider in späteren Jahren auch an manche Enttäuschungen.

Es ist der 4. April 1981, mitten im Wahlkampf um die französische Präsidentschaft. 10.000 Schwule und Lesben sind in Paris auf den Straßen, eine vom CUARH (Comité d’Urgence Anti Répression Homosexuelle) organisierte große Demonstration, an der Spitze Jack Lang, Yves Navarre und Jean-Paul Aron – eine Demonstration für François Mitterrand. Mitterrand von der PS, der ‚Parti Socialiste‘, oder weiter Valéry Giscard d’Estaing, rechtsliberaler Politiker der UDF? Wer wird nächster Präsident der französischen Republik?

Am Abend des 13. April 1981, auf der Feier zum zweijährigen Bestehen des Schwulen-Magazins Gai Pied, verliest Yves Navarre eine Mitteilung Mitterrands:

„Par ces quelques mots, je tiens à vous dire que je m’associe tant à la ferveur manifeste et nécessaire de votre marche nationale, quand vous défilez, qu’a votre fête ce soir. La cause doit aller avenc la fête. Et je demande à Yves Navarre d’être le messager de l’estime et de l’attention que je porte au mode de vie que vous souhaitez et qui doit, obstacles levés de lois à abolir et de lois à créer, être rendu possible. Amicalement. Françouis Mitterrand.“ [1]

(Ich möchte Ihnen mit diesen wenigen Worten sagen, dass ich sowohl die Inbrunst als auch die Notwendigkeit Ihrer heutigen Demonstration teile, beim Demonstrieren wie auch bei Ihrer Feier heute Abend. Und ich bitte Yves Navarre, der Bote zu sein für meine Wertschätzung und Aufmerksamkeit für Ihren Lebensstil, der möglich gemacht werden soll, wofür Gesetze abgeschafft und Gesetze erlassen werden müssen. Mit freundlichen Grüßen, François Muitterrand.(Übers. UW))

Mitterrand gewinnt, wird am 10. Mai 1981 zum vierten Präsidenten der 5. Republik gewählt.

Euphorie ist zu spüren, nicht nur am Wahl-Abend, sondern auch in den folgenden Tagen und Wochen. Ein Aufbruch, endlich! Auch viele Schwule und Lesben hoffen. „Sieben Jahre Glück?„, titelt die französische Schwulen-Zeitschrift Gai Pied, der Mitterrand ein Interview gegeben hatte.

Schwule und Lesben hoffen – hoffen vor allem darauf, dass endlich die schändlichen homophoben Dekrete der Vichy-Regierung (Sonderstrafrecht gegen Schwule) abgeschafft werden. Nicht nur das, nach Mitterrands Wahl weht tatsächlich ein frischer Wind – auch durch die Medien, die plötzlich für Homo-Themen offen sind (selbst Frédéric Mitterrand, offen schwuler Neffe des Präsidenten, gibt dem Kanal TF1 ein Interview). Die Polizeiakten werden von ‚Rosa Listen‘ gesäubert, die Überwachung und Unterdrückung von Orten schwulen Cruisings wird eingestellt. Robert Badinter, Justizminister unter Mitterrand, sorgt für die Abschaffung Homosexuellen-feindlicher Gesetze (siehe Manfred auf ondamaris: „Robert Badinter – oder: die Würde des Menschen„).

Auch sonst zahlreiche Verbesserungen: Der diskriminierende Verweis auf den „guten Familien-Vater“ („occuper les lieux en bon père de famille„), der es Vermietern ermöglichte legal Homo-Paaren eine Wohnung zu verweigern, verschwindet aus dem Mietrecht. Hoteliers werden aufgefordert, homosexuellen Gästen ein gemeisnames Zimmer nicht mehr zu verweigern. Im Arbeitsrecht wird die bisher tolerierte Diskriminierung aus moralischen Gründen gestrichen.

Der Präsident der Französischen Republik, Francois Mitterand, empfing den zu einem Staatsbesuch in Paris weilenden Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, im Elysée-Palast zum Abschlußgespräch. – Bundesarchiv, B 145 Bild-F076314-0006 / Engelbert Reineke / CC BY-SA 3.0 de

Doch was auch für Schwule und Lesben zu einem neuen Aufbruch werden könnte, erhält bald einen wesentlichen Rückschlag: 1981, das Jahr des Wahlsiegs Mitterrands, ist gleichzeitig das Jahr, das bald den Beginn der Aids-Krise markiert.

AIDS (auf französisch: SIDA) und die Auseinandersetzung damit beherrschen bald weitgehend (nicht nur) die französische Schwulen-Szene. Und Francois Mitterrand? Schweigt weitgehend. Fast nie äußert sich der französische Präsident zum Thema Aids. Zwar diskutiert Mitterrand am 17. September 1987 in der Sendung Le Monde en face mit einem HIV-Positiven (dem späteren Präsidenten von Aids Paris Ile de France, Paul Baggioni). Das 12minütige Gespräch hat allerdings mehr die Form eines Monologs, Mitterrrand beschränkt sich auf kurze Einwürfe, ohne das Wort Aids zu benutzen.

Auch in seiner zweiten Präsidentschaft, die ab 1988 beginnt, in ‚Cohabitation‘ mit einem Premierminister der Rechten, Jacques Chirac, äußert er sich nicht zu Aids. Und das in dem Gespräch mit Baggioni öffentlich gegebene Versprechen „je vais abborder ce problème très bientôt“ (ich werde dieses Problem [HIV] sehr bald abschaffen) ist weiterhin offen. Schlimmer noch, eine seiner Beraterinnen im Elysée, Ségolene Royal, betont gegenüber einem Journalisten „ce n’est pas au président de parler du sida“ (der Präsident spricht nicht über Aids).

Im Gegenteil, zwar werden Werbeanzeigen für Kondome gestattet, aber die Regierung droht gleichzeitig, den Verkauf des Schwulen-Magazins Gai Pied an Personen unter 18 Jahren zu verbieten.

Französische Forscher um Luc Montagnier und Françoise Barré-Sinoussi (die beide 2008 dafür den Medizin-Nobelpreis erhalten) entdecken das Aids-auslösende Virus HIV. Frankreich wird gleichzeitig jahrelang erschüttert durch einen Blut-Aids-Skandal unglaublichen Ausmaßes – 1984 und 1985 werden Hämophilen in Frankreich vom Centre National de Transfusion Sanguine CNTS wissentlich auch mit HIV kontaminierte Blutprodukte verabreicht (auch um „die Lager zu leeren„, wie später im Prozess gegen den Leiter des CNTS deutlich wird) – über 4.000 Menschen infizieren sich in Frankreich über Blutprodukte mit HIV. Ein Skandal, der später jahrelang vor Gericht aufgearbeitet werden muss.

Frankreich fällt im internationalen Vergleich im Kampf gegen Aids zurück. Prävention und Lebensrealität klaffen teils sehr weit auseinander. Erschüttert und verunsichert vom Blut-Aids-Skandal, weigert sich die Linke Anfang der 1990er Jahre, speziell an Schwule gerichtete HIV-Präventionskampagnen zu ermöglichen. Und auch Schwulen- und Lesbenrechte sind nicht länger ein wichtiges Thema – in Zeiten einer (schwierigen) Cohabitation mit einem rechtsgerichteten Premierminister hat Mitterand andere Themen auf der Agenda.

ACT UP Paris protestiert 1992 gegen das langjährige Schweigen Mitterrands gegenüber der Aids-Krise. „Ihr Land ist nicht mehr das unsrige, Herr Präsident! Sie haben uns ausgeschlossen. … Wir sind hilflios und erschöpft, und sie bringen uns nichts als Ignoranz und Verachtung entgegen.„

Erst 1993, zwölf (!) Jahre nach Beginn der Aids-Krise, äußert sich Mitterrand erstmals öffentlich zu Aids, am 1. Dezember anläßlich des Welt-Aids-Tags, an dem er die Klinik Pitié-Salpétrière besucht (um einen Neffen zu besuchen, wie er wissen lässt). Zum ersten mal überhaupt benutzt Francois Mitterrand öffentlich (kurz) selbst das Word sida (Aids) in einer Stellungnahme – ausgestrahlt am 31. Dezeber 1993.

.

1995, nach zwei Wahlperioden als Staatspräsident, scheidet François Mitterrand aus dem Amt. Am 8. Januar 1996 stirbt er in Paris an Prostata-Krebs. Er wurde am 10. Januar 1996 beigesetzt in Jarnac (Charente) wo er am 26. Oktober 1916 geboren wurde. Ursprünglich hatte er auf dem Mont Beuvray beigesetzt werden wollen, wo er jahrelang die Ausgrabungen von Bibracte intensiv förderte, hatte dieses Vorhaben nach Protesten 1995 aber aufgeben müssen.

.

Der britische Historiker Tony Judt über Francois Mitterrand (in: ‚Das vergessene 20. Jahrhundert“):

„Aber wofür, abgesehen von seiner florentinischen Fähigkeit, sich so lange an der Macht zu halten, war Mitterrand gegen Ende seines Lebens am meisten bekannt? Es war seine Unfähigkeit, über seine Rolle in der Vichy-Ära zu sprechen.“

.

Am 20. Jahrestag des Todes von Francois Mitterrand haben ihn 59% der Franzosen einer Meinungsumfrage zufolge als ‚guten Präsidenten‘ in Erinnerung. 65% halten seine Entscheidungen auf europäischer Ebene für gut. 43% bezeichneten die Abschaffung der Todesstrafe als seine wichtigste politische Handlung.

Staatspräsident Francois Hollande legte anläßlich des 20. Todestags am Grab in Journac seines Vorgängers im Amt ein Blume nieder. Zuvor trug er sich in Mitterrands Geburtshaus, das inzwischen ein Museum ist, ins Goldene Buch ein.

.

[1] Fréderic Martel bezweifelte im Jahr 2000 die Authentizität dieses Statements. Jean Le Bitoux hingegen betont in seinen Memoiren (aus denen auch der Text der ‚Grußbotschaft‘ übernommen ist), auch wenn Mitterrand dieses Statement vielleicht nicht persönlich verfasst habe, habe er mit Sicherheit sein prinzipielles Einverständnis gegeben, sowohl zum Text als auch zum Verlesen auf der Feier des Gai Pied.

.