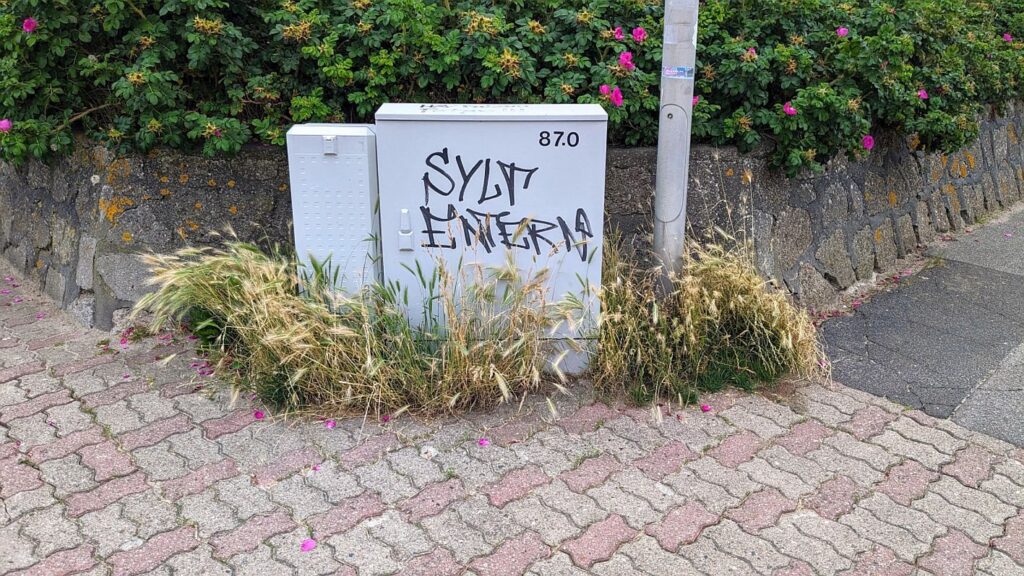

Sylt Punks 2025 – vom 28. Juli 2025 bis Mitte August findet auf Sylt wieder das Protestcamp der ‚Aktion Sylt‘ statt.

Sylt

Punks auf Sylt – auch 2024. Die Berliner APPD hatte dazu Mitte April 2024 aufgerufen. Kurz darauf hat die ‚Aktion Sylt‘ ein Protestcamp vom 22. Juli bis 1. September beantragt.

Die APPD Berlin rief im Internet Anfang April 2024 zu einem ‚Punktreffen in Westerland (Sylt)‘ auf. Das Motto 2024 für das Treffen, das für den Zeitraum ‚24.7. – 13.8. … und länger‘ angekündigt ist, solle sein ‚Geil Geiler Sylt – ihr kriegt uns nicht mehr los‘.

2022 sorgten sie für Aufsehen in Sylt – und Warnungen vor einer veremintlich drohenden Syltokalypse: die Punks auf Sylt im Sommer 2022. 2023 sind die Punks wieder da – aber an den Rand gedrängt.

2023 wurden die Punks aus der ‚Stadtmitte‘ von Westerland verdrängt.

Spaziergänger, Surfer wie auch Strandratten staunten nicht schlecht, als sie am 11. Juli 2022 am Himmel über Sylt lesen konnten ‚Christian Lindner Heiratsschwindler‘.

Ein Werbeflieger zog ein Riesenbanner mit der vom Strand deutlich lesbaren Aufschrift hinter sich her, Überflog den Strandabschnitt Westerland auf Sylt am Nachmittag mehrfach.

Viele rätselten. Wer gibt für sowas Geld aus? Was soll der Sinn sein, was der Hintergrund? Die Sylt Punks (die eigentlich die Schlagzeilen dominieren) – nein die würden dafür wohl nicht so viel Geld ausgeben.

Am 9. Juli, zwei Tage zuvor, hatten Christian Lindner (Bundesfinanzminister) und die Journalistin Franca Lehfeldt in Keitum geheiratet (standesamtlich im dortigen Sylt Museum, kirchlich in der Kirche St. Severin Keitum).

Beide hatten sich kirchlich trauen lassen – obwohl beide seit langem aus der Kirche ausgetreten sind. War das der Hintergrund der rätselhaften Aktion? Kritik an der Verwendung, Reduzierung der ‚Kirche als billige Eventlocation‘ wie Margot Käßmann spitz formulierte?

Wenig später wurde klar: verantwortlich war der aus Troisdorf bei Köln stammende Comedian und Entertainer Sebastian Pufpaff, seit Ende 2021 Moderator der wieder aufgewärmten Comedy-Show ‚TV Total‘. Das Logo der Sendung war (vom Boden etwas schwer erkennbar) auf dem Banner aufgedruckt.

Wurden aus Mitteln des Staats Gelder für Lindners Hochzeit aufgewendet, und in welcher Höhe? Dies wollte der Abgeordnete der Linken Christian Görke wissen. Schließlich hatten Fahrzeuge der Polizei die Kolonne begleitet, und zahlreiche Prominente hatten Personenschutz.

Die Antwort des Bundesfinanzministeriums auf seine Anfrage fiel knapp aus. Der Bund habe diese private Veranstaltung nicht organisiert und könne die Kosten aus diesem Grund nicht beziffern. Und die Ausgaben des Bundeskriminalamts (wie z.B. Personenschutz) würden nicht projekt- oder einsatzbezogen abgerechnet und seien nicht zu quantifizieren.

.

Christian Lindner selbst kommentierte Kritik an Kosten und Ort sdeiner Hochzeit in einem Interview im September 2023 mit den Worten

„Wer damit ein Problem hat, dass ich, der niemals Geld geschenkt bekommen hat, der niemals etwas geerbt hat, der niemals etwas gestohlen hat, das von meinem verdienten und versteuerten Geld bezahle, der soll in Gottes Namen eben eine andere Partei wählen.“

Christian Lindner, Interview Augsburger Allgemeine, September 2023

Der Roland von Westerland ist anders als z.B. der bekannte Roland von Bremen keine historische Rolandstatue. Er wurde erst 1918 als Geschenk auf der Insel Sylt stationierter Militäreinheiten errichtet und steht erst seit 1984 wieder im Stadtbild, auf einer Verkehrsinsel.

Syltokalypse 2022 – Punks auf Sylt, und viel Aufregung auf Sylt und in den Medien.

Dabei, ganz Sylt – nein, eigentlich konzentriert sich das Geschehen auf Westerland. Die Straßen sind hier benannt nach Wilhelm und Friedrich, der Damm, über den das Eiland erreicht wird, gar nach Hindenburg.

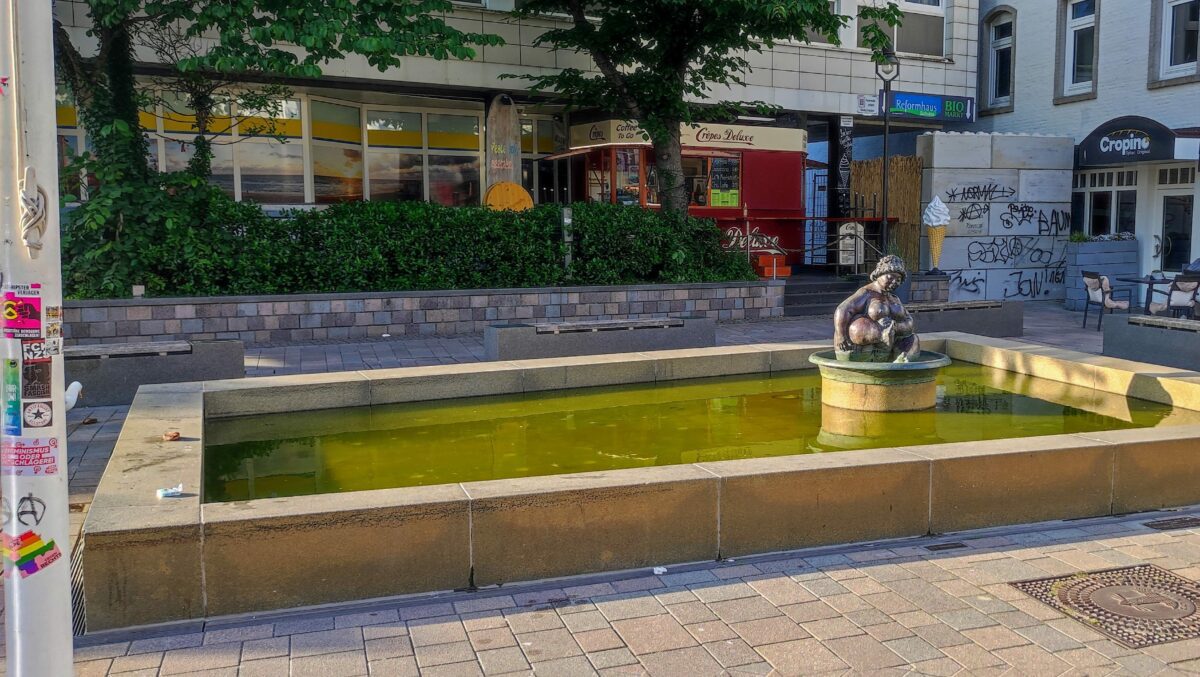

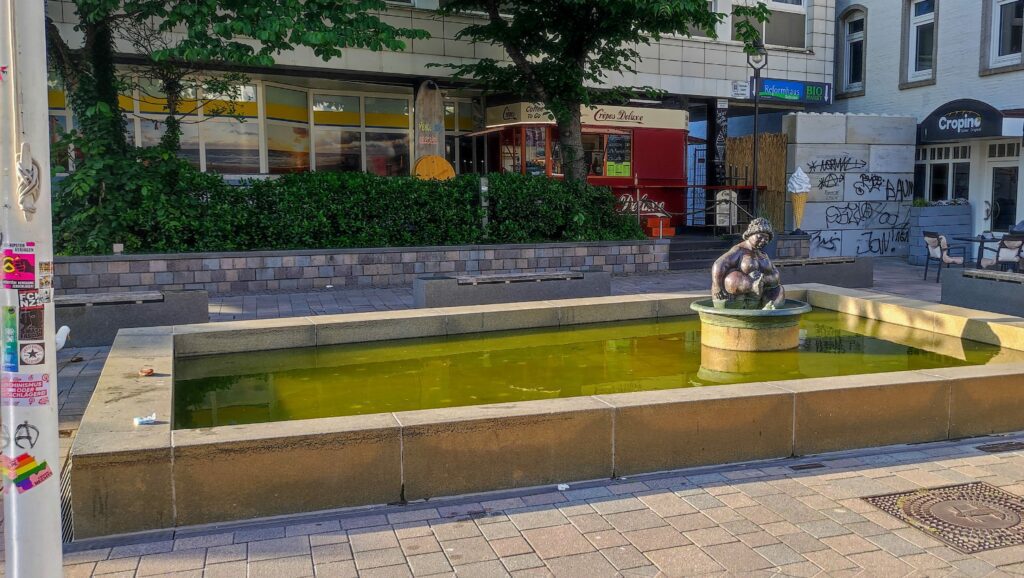

Zentraler Ort der Inszenierung Syltokalypse (und der Erregung): zunächst der Wilhelmine-Bunnen (Entwurf Ursula Hensel-Krüger) in Westerland, zwischen Bahnhof und Strandpromenade gelegen. Medien sprechen von der ‚Punkerszene an Wilhelminebrunnen‘ oder ‚Sylter Punker-Krise‘. Auch wenn einige Punks zeitweise weitergezogen sind, erst in den Park vor dem nahe gelegenen Rathaus, später vor den ’neuen Rossmann‘ (gegenüber dem Brunnen).

Die Kirche St. Severin Keitum, etwas abseits des Ortes auf einer erhebung gelegen, gilkt als ältester Sakralbau in Schleswig-Holstein. Um die kirche befindet sich der Friedhof. Auf ihm sind einige namhafte Persönlichkeiten bestattet.

„Das winzige Kirchlein St. Severin, inmitten des wunderschönen alten Friedhofs gelegen – auf dem die ‚alten Familien‘ gebettet sind oder später Sylt-Liebhaber wie Peter Suhrkamp, Ferdinand Avenarius und seit November 2002 auch Rudolf Augstein -, bietet herrliche Orgel- oder Trompetenkonzerte bei Kerzenlicht im Kirchenschiff aus Holz, auch Liederabende.“

Fritz J. Raddatz, Mein Sylt

Der Journalist und Verleger Rudolf Augstein (5. November 1923 Hannover – 17. November 2002 Hamburg) hielt sich bis zu seinem Tod oft auf Sylt auf, in seinem Haus in Archsum (Bob Täärp). Augstein, zuvor hier häufiger Feriengast, erwarb das Haus 1967 (zuvor schon eine Haushälfte). 2013 verkauften die Erben das Haus.

„In Archsum wohnt der Kenner. Es ist der Rückzugsort für diejenigen, die die dicke Hose in Kampen nicht schätzen. Die auch nicht gesehen werden müssen oder wollen. Archsum ist das in Friesenhäuser gegossene Understatement mit dem ganz großen Geld und dem ganz großen Wunsch nach Privatheit.“

Susanne Matthiessen, in: Ozelot und Friesennerz, Berlin 2020

„Er war klein und hatte ganz dünne strähnige, ungewaschene, halblange Haare, die links und rechts über die Ohren hingen… Er saß die ganze Zeit in sich zusammengefallen da, als hätte er ein schlimmes Rückenleiden.“

Susanne Matthiessen über Rudolf Augstein im Pelzgeschäft ihrer Eltern auf Sylt (in: Ozelot und Friesennerz, Berlin 2020)

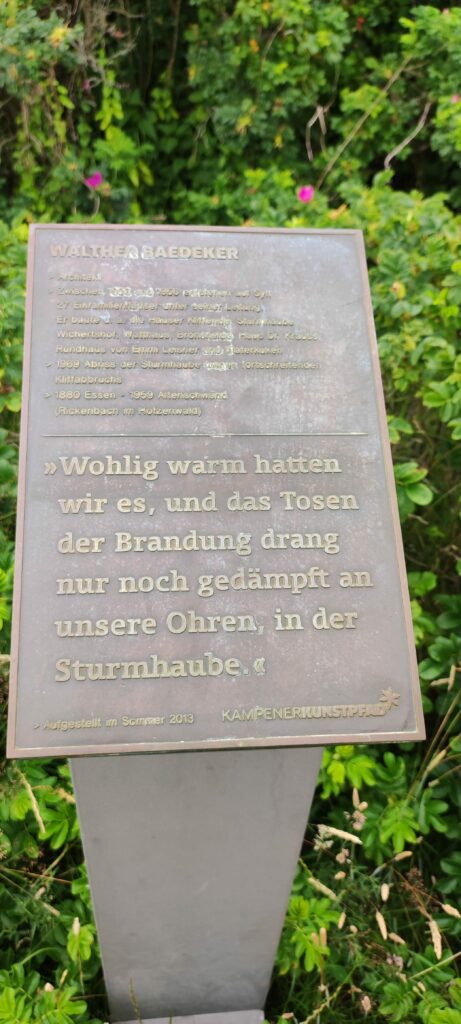

Der Architekt Walther Baedecker (10. Juli 1880 Essen – 29. Juli 1959 Altenschwand) war Sohn des Verlegers Julius Baedecker und Enkel von Gottschalk Diedrich Baedeker (dessen Sohn Karl Baedecker die noch heute bekannten Reiseführer herausgab).

Walther Baedecker erwarb 1914 ein Ferienhaus in Kampen (im heutigen Sjipwai); er verkaufte es später an den Architekten- Kollegen Hans Poelzig. Ab 1928 lebte Baedecker hauptsächlich auf Sylt.

„Wohlig warm hatten wir es, und das Tosen der Brandung drang nur noch gedämpft an unsere Ohren, in der Sturmhaube.“

Walther Baedecker

Vor 1939 zog er mit seiner Familie nach Altenschwand (jetzt Gemeinde Bodenwöhr), wo er 1959 starb.

Als (Privat-) Architekt war Walther Baedecker vor allem in Hamburg (Blankenese) sowie auf Sylt (28 Gebäude) tätig. Von ihm stammen u.a. das Haus Kliffende (1923, Kampen), Richard-Dehmel-Haus (Hamburg Blankenese), Mundsburghaus (1930, im Krieg zerstört), Villa Jako (1922, Blankenese; 1991 – 1997 in Besitz von Karl Lagerfeld), der das Haus in Erinnerung an seinen 1989 an Aids verstorbenen Lebensgefährten Jacques de Bascher Villa Jako benannte) sowie Gymnasium Blankenese (Umbau 1925).

Deer Literaturkritiker und Feuilletonist Fritz J. Raddatz (3. Sepetmber 1931 Berlin – 26. Februar 2015 Pfäffikon / Schweiz) galt geradezu als „glühender Sylt-Liebhaber“.

Sein besonderes Verhältnis zu Sylt beschrieb Raddatz auch in seinem Buch ‚Mein Sylt‘ (2006).

Der Verleger Peter Suhrkamp (28. März 1891 Kirchhatten (bei Oldenburg) – 31. März 1959 Frankfurt am Main) lernt Sylt durch seine Frau Annemarie kennen – sie besitzt in Kampen (Hobokenweg) ein Friesenhaus.

Zahlreiche Schriftsteller (u.a. Max Frisch, Alfred Andersch) nutzen es später (noch in Suhrkamps Zeit beim S. Fischer Verlag, den er 1936 zum Teil übernimmt) als Ruhepol und Ort zum Schreiben, Suhrkamp hielt sich hier auch gerne selbst auf (wenn keine Autoren es nutzten).

„Ich sehe mich auf Sylt im Schnittpunkt von drei glatten Flächen, die selbst im Unendlichen des Raumes stehen, der ebene Heideboden, das Rund des Himmels und die in Blau, Grün und Silber fließende Tafel des Meeres.“

Peter Suhkamp

„Ich könnte in der Umgebung von Kampen tagelang still sitzen und nur Ausschau halten. Alles auf dieser Insel ist ganz nah und gegenwärtig und zugleich in gläserner Ferne.“

1953 verkauft Suhrkamp das Haus in Kampen (an Axel und Rosemarie Springer) – um die Verlagsrechte an der deutschen Gesamtausgabe von Marcel Proust erwerben zu können. Der Suhrkamp Verlag wird in Nachkriegs-Westdeutschland zum bedeutendsten Literatur-Verlag.

1959 stirbt Suhrkamp im Alter von 68 Jahren. Sein letzter Wille, seine Asche vor Sylt in der Nordsee zu verstreuen, ist damals rechtlich nicht zulässig – so findet er seine letzte Ruhe auf dem Friedhof in Keitum.

.

Ebenfalls in Keitum begraben sind u.a.

.

In Keitum befindet sich auch das Grab von Heinz Reinefarth. Der Kriegsverbrecher und Massenmörder war 1951 bis 1964 Bürgermeister von Westerland.

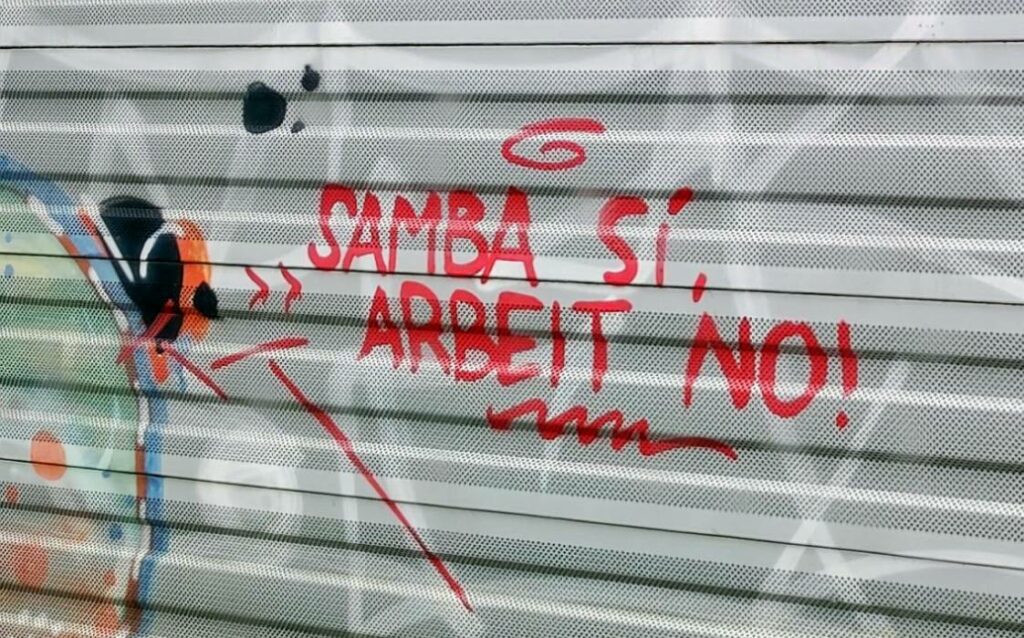

Hamburg hatte in den frühen 1980er Jahren während der Sommermonate etwas besonderes zu bieten: den Tuntenexpress – ein Tagesausflug von der Disco (fast) direkt an den Strand.

Samstag Nacht – Nacht der Party, des Vergnügens, des Tanzens. In Hamburg hieß das Saturday Night Fever in den 1980er Jahren im Sommer auch: und bei gutem Wetter danach ab auf die Insel, ab an den Strand.

Nach durchtanzter Disco Nacht ging es zunächst zum Bahnhof Hamburg Altona. Und von dort dann zweieinhalb Stunden durch den frühen Sonntag Morgen. 237 km mit der Bundesbahn (ja, so hieß die damals noch) im ‚Sonderzug Neptun‚ (so hieß der Tuntenexpress offiziell) „auf die Insel“ – und dann vom Bahnhof Westerland möglichst direkt (zu Fuß oder mit dem Bus) Richtung Strand.

Das besondere: die frühe Verbindung (morgens um 7:41 Uhr fuhr der Zug ab Altona) erlaubte einen Tagesausflug nach Sylt. Nach der Disco- Nacht zum Sonderpreis von 36,- DM an den Strand in die Dünen, und abends schon wieder zurück im heimischen Bett in Hamburg.

Und noch besser: passend zur Disco-Zeit hatte der Zug nach Sylt einen Partywagen (offiziell als ‚Gesellschaftswagen‘ oder WGye bezeichnet) – und so ging es nach durchtanzter Nacht im Zug weiter mit Bier Musik Tanz und Partystimmung … und gut gelaunt an den Strand.

Viele Schwule aus Hamburg und Umgebung nutzten die praktische Verbindung im Sommer für ein schwules Wochenend – Vergnügen zwischen Disco und Dünen – und so kam diese Verbindung bald zu ihrem inoffiziellen Namen: mit dem Tuntenexpress in die Dünen.

Vom Bahnhof Westerland war es ja nicht weit an den schwulen Strand, nahe der damaligen (bereits seit Mitte der 1920er Jahre existierenden) ‚Oase zur Sonne‚, knapp eine halbe Stunde zu Fuß. Und südlich der Oase begannen ‚die schwulen Dünen‚. Ja, damals durfte man noch weit durch die Dünen spazieren, in den Kuhlen liegen, sonnen und allerlei Dinge treiben. Hier war im Sommer das Cruising Eldorado von Sylt.

Nachmittags ging es dann langsam zum Kaffee in die Innenstadt, bevorzugt ins Café Orth. Und am frühen Abend dann zurück zum Bahnhof. Mit dem Zug ab Westerland um 19:10 Uhr zurück nach Hamburg, meist – erschöpft von Nacht und Tag – eher ruhiger als auf der Hinfahrt. Gegen 21:30 Uhr war dann Hamburg Altona wieder erreicht.

Der Tuntenexpress verkehrte damals in den Sommermonaten jeden Sonntag – morgens früh nach Westerland, und abends wieder zurück.

Und Westerland kam so auch aus diesem Grund damals zu seinem Zweitnahmen: Schwesterland.

… und wer doch mehr als nur eine Tagesausflug in die schwulen Dünen machen wollte, blieb einige Tage auf Sylt, und genoß das (im Vergleich zu heute) in den 1980er Jahren vergleichsweise üppige Sylter schwule Nachtleben …

.

Auch der offen schwule Schriftsteller Detlef Meyer (12. Februar 1948 Berlin – 30. Oktober 1999 Berlin) wußte Sylt zu schätzen:

Steife Brise

Detlef Meyer, in: Heute Nacht im Dschungel. 50 Gedichte, Berlin 1981

Blau wehen an den Masten die Matrosen

Ein schmales Handtuch fliegt auf einen braunen Mann

Die grünen Jungs die pustet’s aus den Badehosen

Sie werden rot und ziehen sich wieder an

Ein Gelbschwanz flattert an den Strand

Das sind die Farben von Westerland

.

Der ‚Tuntenexpress‚, als Sonderzug Neptun (15 alte D-Zug-Wagen) bereits seit den frühen 1970er Jahren zwischen Hamburg und Westerland sommers jeden Sonntag im Einsatz, existiert schon lange nicht mehr. Er wurde 1988 eingestellt, nachdem Asbest in den Wagen festgestellt wurde [Danke D.L.].

Die Geschichte der schwulen Dünen bei Westerland endete irgendwann später. Zunächst begann schon ab der zweiten Hälfte der 1980er Jahre das Treiben in den Dünen merklich ruhiger zu werden, wohl auch in Folge der Aids- Krise.

Seit Mai 2014 ist der Dünenbereich zwischen Strandoase (der damaligen Oase zur Sonne) und Jugendherberge Dikjen Deel auf Betreiben des Umweltamts gesperrt und mit Stacheldraht eingezäunt.

Der ehemalige Cruising Treff in den schwule Dünen von Westerland existiert seitdem nicht mehr, offiziell aus Gründen des Naturschutzes.