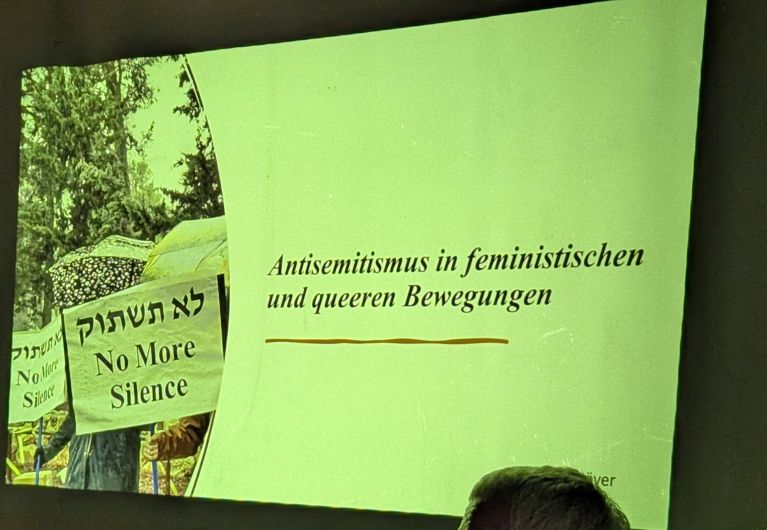

Queere Israelfeindschaft – Judith Butlers Verteidigung der Barbarei

Vortrag Chantalle El Helou

15. November 2024, 19:00 bis 22:00 Uhr

Universität Hamburg, Otto-Stern-Hörsaal, Jungiusstr. 1

eine Veranstaltung der Hamburger Initiative gegen Antisemitismus und der SHIRA. Sisters of Hamburg against Islamism, Racism and Antisemitism

„Chantalle El Helou wird sich in ihrem Vortrag mit den Verbindungslinien von Butlers Theorie zu ihrem Israelhass beschäftigen und zeigen, dass beide nicht losgelöst voneinander existieren. Butlers Theorie und der darin liegende Subjektbegriff bringen den Hass auf den jüdischen Staat neu hervor. Schon in Judith Butlers Gendertroubles wird das menschliche Subjekt geringgeschätzt. Sie richtet sich darin gegen die im Subjekt enthaltene Idee von Autonomie und Emanzipation, die sie als maskulinistische und gewalttätige Ideologie zurückweist. Anstatt dessen stellt Butler ein Ausliefern von sich selbst an ein feindliches Umfeld ins Zentrum des von ihr vorgesehenen ethischen Handelns. Diese Vorstellungen müssen sich zwangsläufig in Antizionismus fortsetzen — ist doch das zionistische Emanzipationsprojekt eines der wenigen, das in der jüngeren Geschichte gelang, wie El Helou verdeutlicht.“

aus der Ankündigung der Veranstaltung am 15.11.24