Ulli August 1995

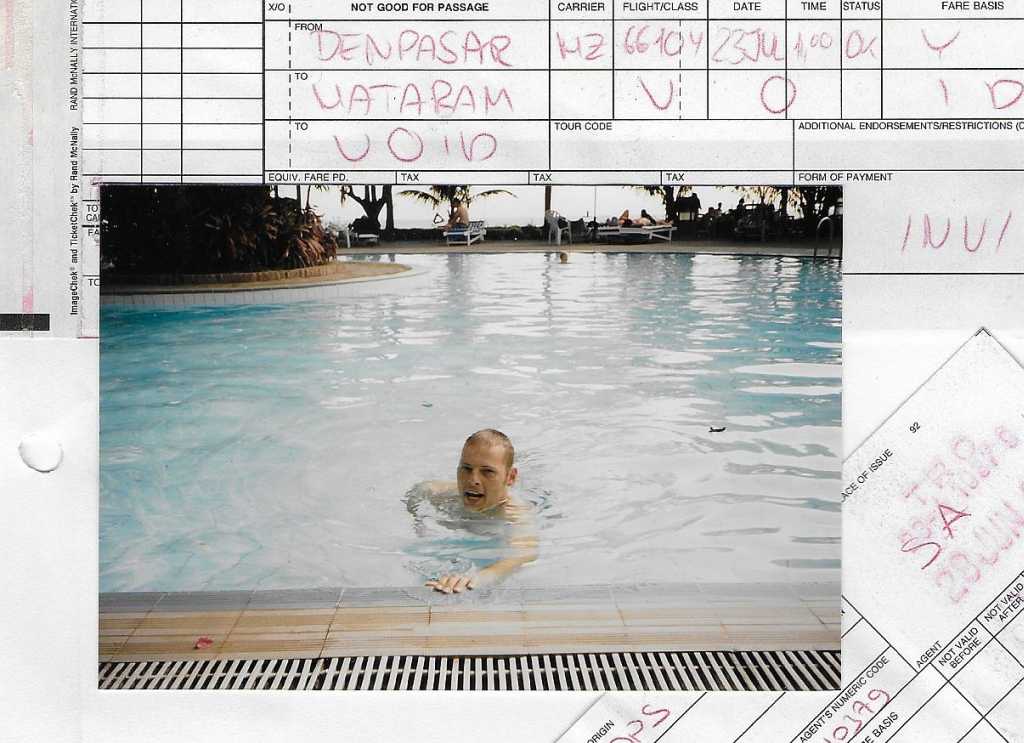

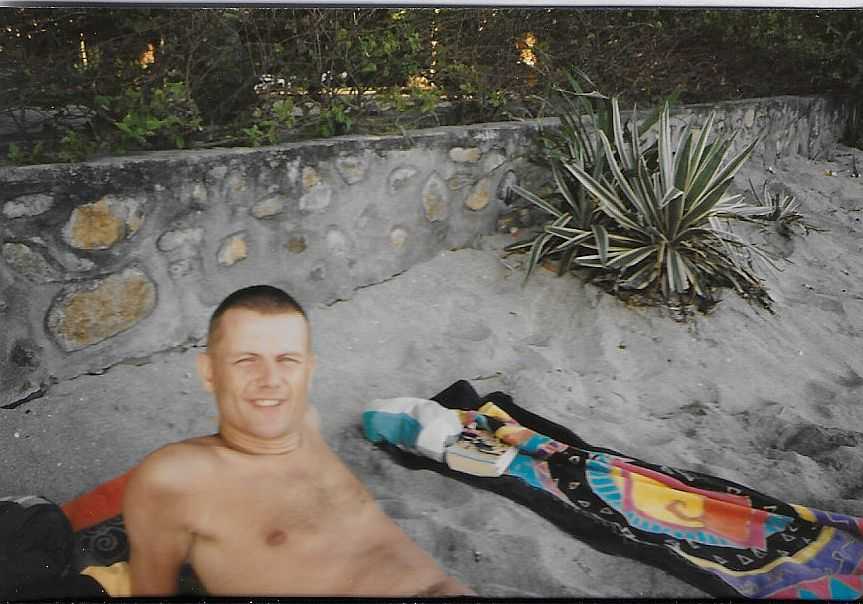

Nach einem Urlaub auf Bali waren wir im Juli 1995 auf Lombok. Der Aufenthalt auf Bali hatte uns, nach wunderbaren Wochen in Thailand im Jahr zuvor, weniger begeistert. Am Senggigi Beach verbrachten wir danach einige (im Gegensatz zu Bali ruhige, entspannende) Tage auf der indonesischen Insel.

Ab Mitte der 1980er Jahre begann die zunächst zaghafte Erschließung von Lombok für den Tourismus. Damals galt Lombok als ‚unverbrauchte‘ Alternative zum zunehmend überlaufenen Bali. Kleine Unternehmen aus der Region prägten den Tourismus.

In den 1990er Jahren begann die indonesische Regierung mit der Förderung des Lombok Tourismus. Die Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) wurde gegründet.

Nach der Asien-Krise 1997 brach der Tourismus deutlich ein. Die Probleme verschärften sich ab 2000 mit dem sich ausbreitenden islamistischen Terror der Jemaah Islamiyah sowie den Anschlägen auf Bali 2002 und 2005. Erst ab 2008 erholte sich der Tourismus nach Lombok. Ab 2010 nahm der Lombok Tourismus stark zu.

Im Sommer 2018 wurde Lombok durch mehrere Erdbeben erschüttert, bei denen über 300 Menschen ums Leben kamen.

Auf Lombok sind (im Gegensatz etwa zum benachbarten Bali) ungefähr 90% der Bevölkerung muslimischen Glaubens. Der Islam prägt Umgang und gesellschaftlichen Alltag stark.

In Indonesien ist Homosexualität (bis auf die Provinz Aceh, s.u.) bisher legal.

Seit 2016 radikalisiert sich allerdings die Haltung indonesischer Politiker, gerade auch gegenüber Homosexualität. Es kommt immer wieder zu homophoben Hetzkampagnen, zu Verhaftungen (selbst bei einvernehmlichen Sex in eigenen Privaträumen). Der letzte schwule Club in Jakarta musste 2017 schließen.

2018 wurde ein Gesetzesvorschlag eingebracht, mit dessen Hilfe das noch aus der Kolonialzeit stammende Strafrecht verändert wird. omosexualität soll damit in Indonesien kriminalisiert werden. Bereits 2003 war ein ähnliches Vorhaben gestartet worden, das jedoch scheiterte.

In der Provinz Aceh gilt seit 2002 das Schariarecht. 2014 wurde ein explizit gegen Homosexualität gerichtetes Scharia Gesetz verabschiedet (in Kraft seit 2015). Es sieht Strafen wie 100 Peitschenhiebe vor.

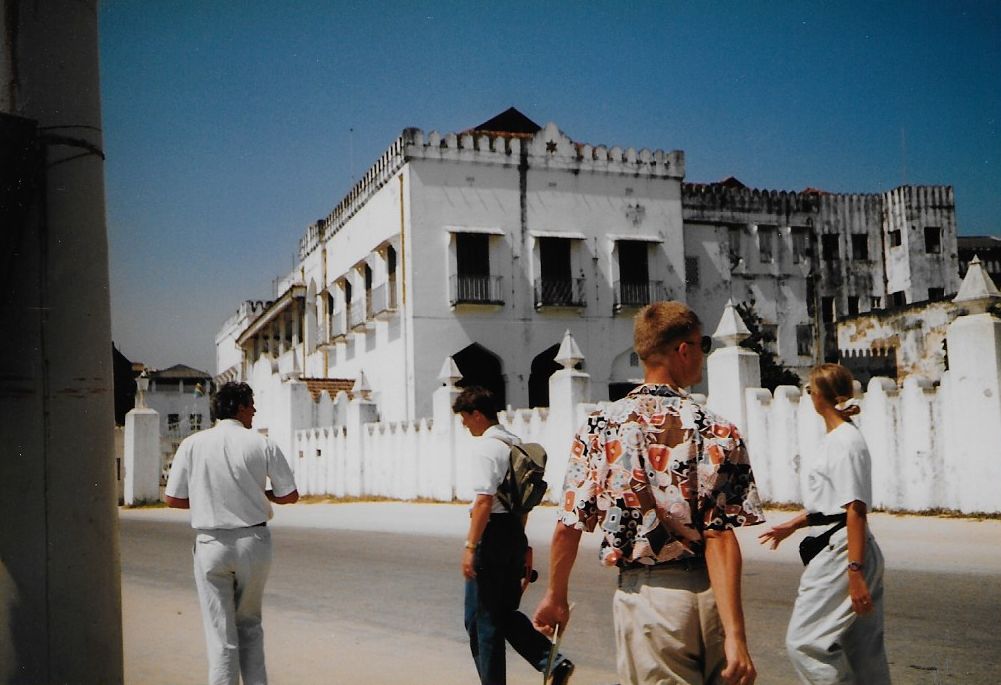

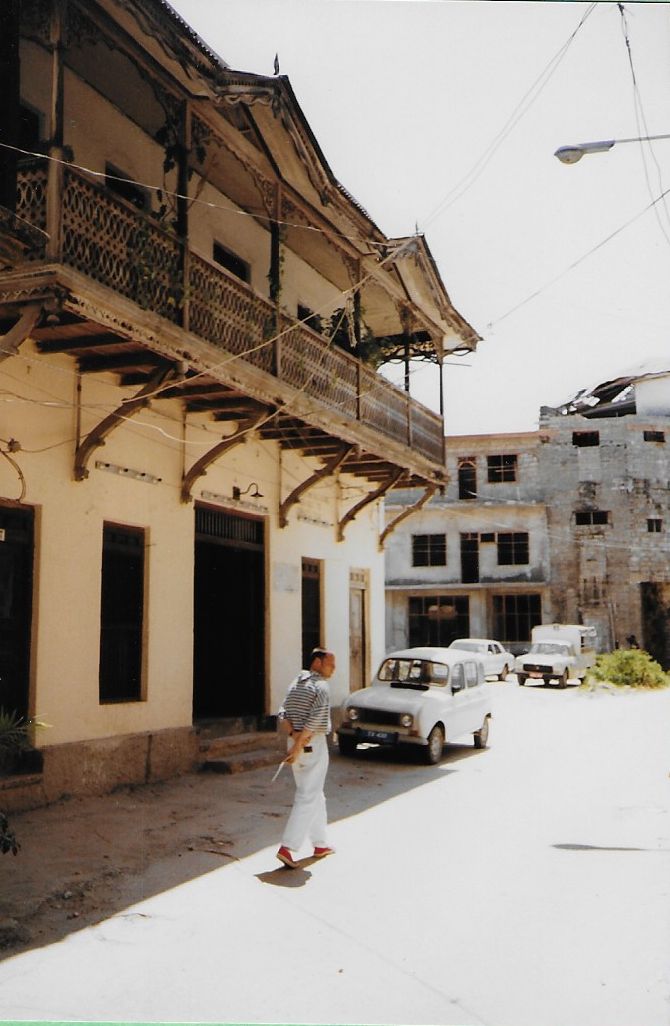

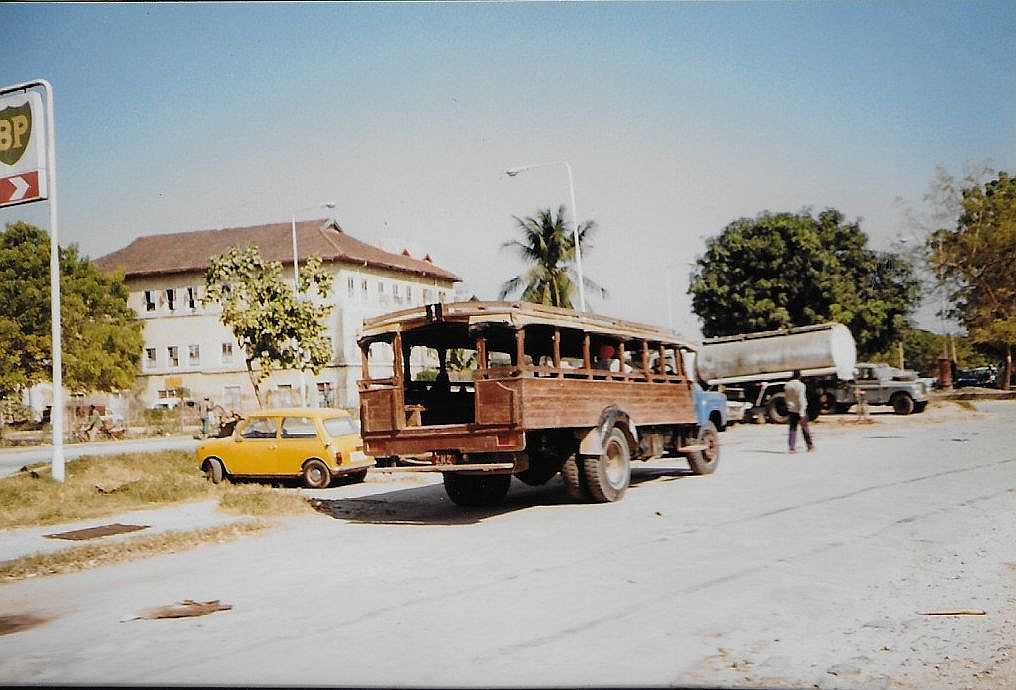

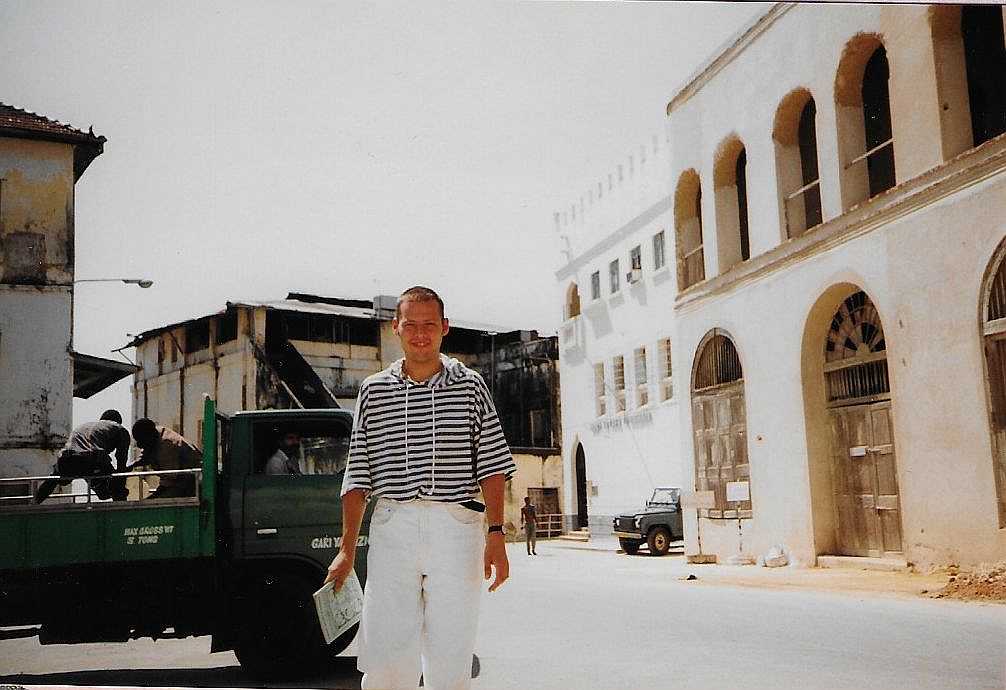

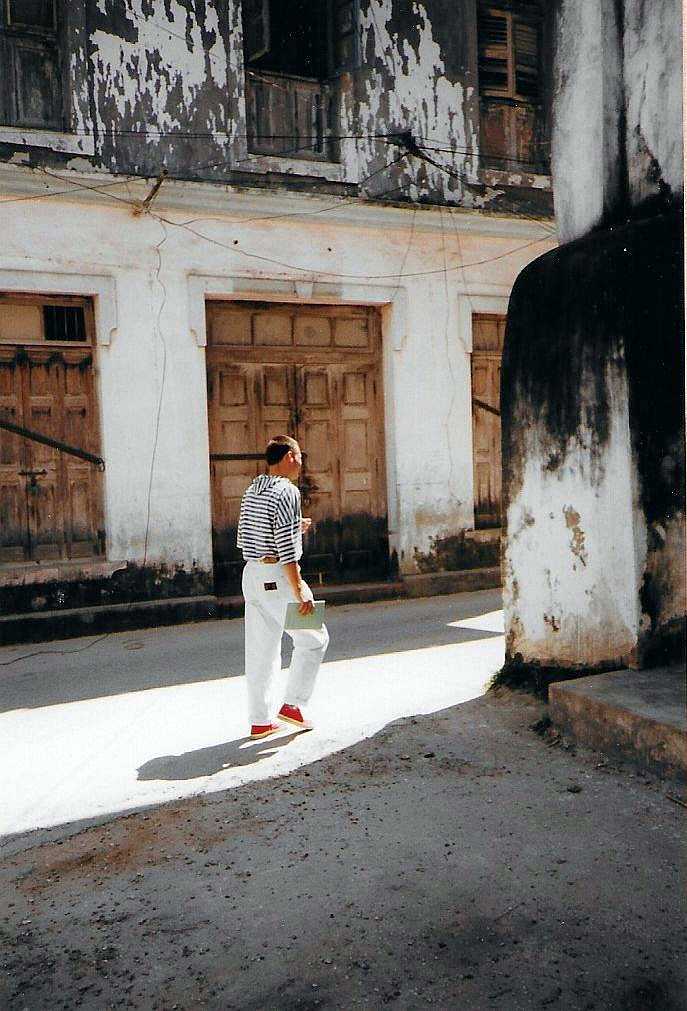

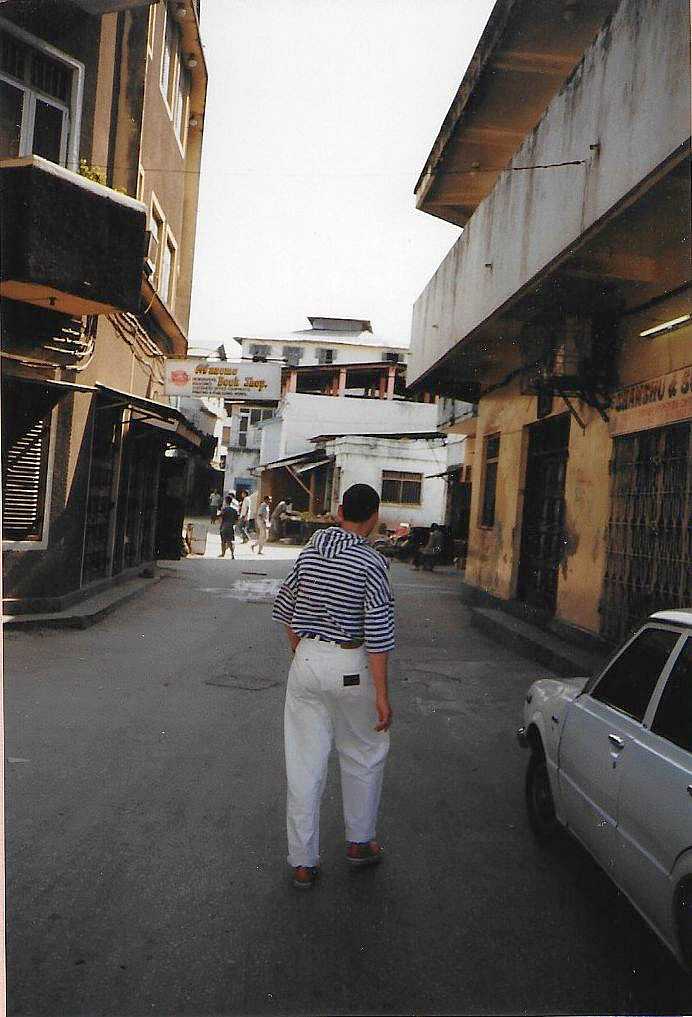

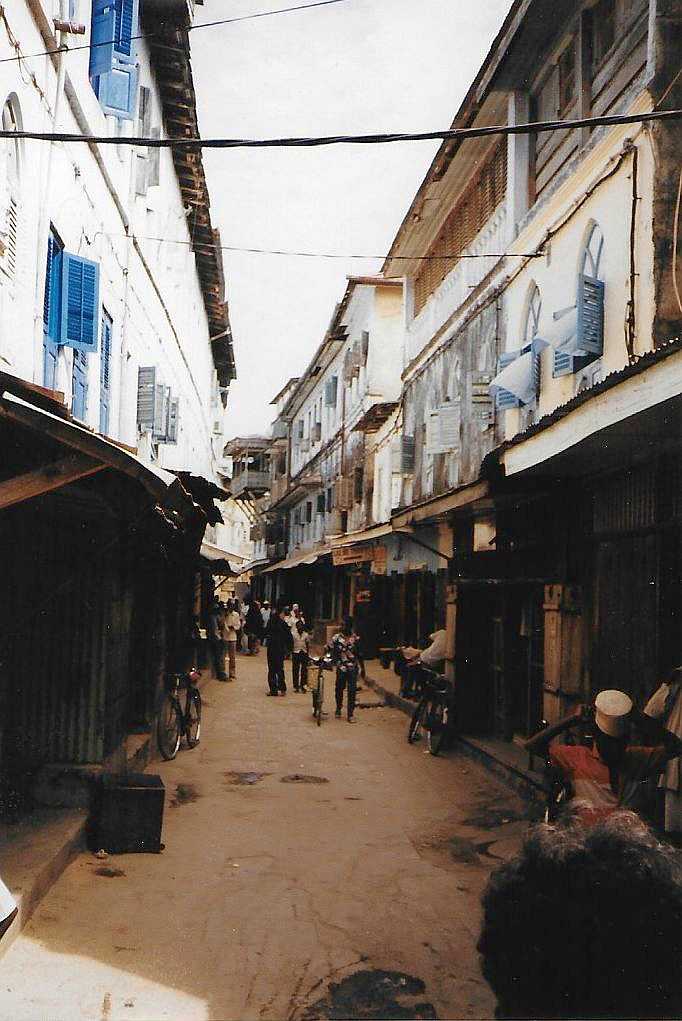

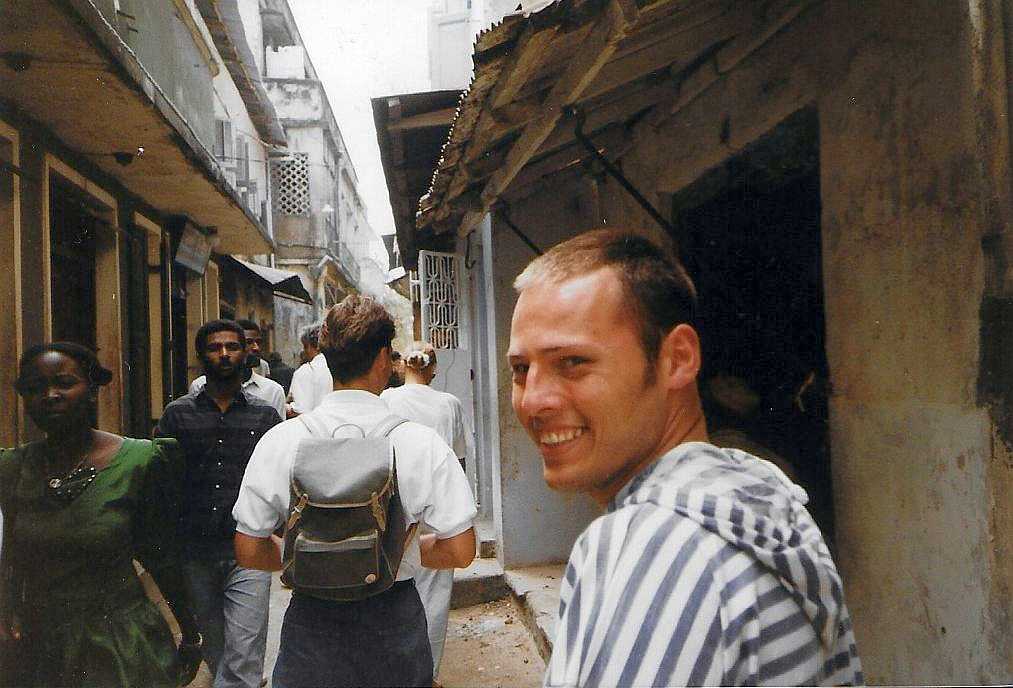

Touristen aus dem Westen waren Anfang der 1990er Jahre auf Sansibar noch recht ungewöhnlich. Erst kurz zuvor hatte die Regierung die Förderung des Tourismus verkündet. Bilder eines Besuches auf Sansibar 1991.

200 Jahre lang bis zum 6. April 1861 gehörte das überwiegend muslimische Sansibar zum Sultanat Oman. Am 26. April 1964 wurde Sansibar blutig zwangsvereinigt mit dem sozialistischen Tanganjika zum neuen Staat Tansania. Seitdem ist Sansibar halbautonomer Bundesstaat.

Erst 1907 wurde auf Sansibar – als einer der letzten Staaten der Welt – die Sklaverei abgeschafft. Noch Mitte des 19. Jahrhunderts war Sansibar zentrales Drehkreuz des ostafrikanischen Sklavenhandels.

90 Prozent der Bewohner Sansibars leben in N’gambo, der Neustadt. Touristischer Mittelpunkt hingegen ist Stone Town mit etwa 2.000 Häusern der Swahili-Architektur. Indische, arabische und persische Elemente mischen sich. Geschlossene Innenhöfe, beeindruckende geschnitzte Türen.

Stone Town, die Altstadt von Sansibar, ist seit 2000 Weltkulturerbe der UNESCO. Seitdem sind die Touristen-Zahlen deutlich gestiegen (300.000 im Jahr 2016, davon 10% aus Deutschland).

Der wohl berühmteste Sohn Sansibars ist der 1991 verstorbene Sänger Freddy Mercury. Er wurde hier 1946 als Farrokh Bulsara geboren. 1954 floh die wohlhabende Familie, zunächst nach Indien, bald nach England.

Freddy Mercury kehrte nie nach Sansibar zurück. Er dürfte sich auf Sansibar auch kaum wohlgefühlt haben. Zunehmende Homophobie prägend Gesetzgebung und zunehmend auch Alltag.

Am Abend des 23. Oktober 2018 hatte das Freddy Mercury Biopic Bohemian Rhapsody (Regisseur: Brian Singer) in London in der Wembley Arena (12.500 Plätze) Welt-Vor-Premiere – begleitet von Protesten von ACT UP London. Mit Slogans wie „Don’t cut me down“ oder „HIV stigma is real life – not just fantasy“ wandten sich die Aids-Aktivisten u.a. gegen Kürzungen im Gesundheitswesen und mangelhafte Präventions-Bemühungen (PrEP). Zudem in der Kritik: der Film gehe kaum auf das Schwulsein Mercurys ein, noch weniger auf seine Aids-Erkrankung.

Sansibar ist zwar Teil von Tansania, hat aber eigene Gesetzgebung. Im Gegensatz zum Festland (altes Kolonialgesetz) ist Homosexualität auf Sansibar strafbar.

Auf Homosexualität steht seit einer Gesetzesverschärfung 2004 eine Haftstrafe von 25 Jahren (Männer) bzw. 7 Jahren (Frauen).

Erst im Herbst 2017 wurden zahlreicher Männer und Frauen in einem Hotel auf Sansibar verhaftet. Ihr ‚Vergehen‘: ein Weiterbildungsprogramm zur HIV Aids – Prävention. Kliniken wurde untersagt, Aids-Aufklärung zu betreiben. Dies fördere, so die Behörden, homosexuellen Geschlechtsverkehr.

Auch im Herbst 2018 wurden auf Sansibar erneut Homosexuelle verhaftet. Auf dem tansanischen Festland kündigte der Gouverneur der Großstadt Darressalam an, eine Liste angeblicher Homosexueller zur Vorbereitung von Anklagen erstellen zu lassen. Die Regierung Tansanias distanzierte sich nach internationalen Protesten. Die EU drohte mit der Einschränkung von Zahlungen der Entwicklungshilfe.

Bereits in den 1960er Jahren gab es Tourismus auf Sansibar – allerdings in bescheidenem Umfang. Es gab drei Hotels, alle unter Kontrolle der Regierung. Nach der Revolution und dem Zusammenschluss mit Tanganyika wurde 1964 der Tourismus nach Sansibar mit Erlaß des (neuen sozialistisch geführten) Ministeriums für Äußeres und Handel de facto weitgehend eingestellt (bis auf in geringem Umfang Besucher aus dem ‚befreundeten sozialistischen Ausland‘).

Mitte der 1980er Jahre veränderte sich der Blickwinkel der Politik der Regierung Sansibars langsam hin zu mehr marktwirtschaftlichen Strukturen.

1991 führte Sansibar schließlich neben der ZIPA (Zanzibar Investment Promotion Agency) auch eine Commision for Tourism ein. Touristen aus dem westlichen Ausland waren wieder willkommen.

Im Juni 1991 waren wir – als m.W. erst zweite westliche Touristen-Gruppe nach Öffnung 1991 – während einer Kreuzfahrt mit der MS Royal Star auf Sansibar. Noch gab es kaum touristische Infrastruktur

Einst war Delmod, war die Modeindustrie bedeutend in Delmenhorst. Der Leuchtturm: Delmod. Bis nach über 60 Jahren die Insolvenzen folgte – und 2018 der Delmod Abriss. 2023 ist auf dem ehemaligen Delmod Gelände die Ersterschließung abgeschlossen – 2024 soll die Vermarktung beginnen.

Delmenhorst lebte einst von den drei Industrien rund um Jute, Kork und Linoleum. Nach deren Niedergang war die aufblühende Textilindustrie ein großer Stolz. Neben Delmod waren lange Zeit z.B. auch Lamod, Sommer und Jefra bekannte Namen. In Zeiten des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg war die Modeindustrie sogar größter Arbeitgeber in Delmenhorst.

Die Geschichte von Delmod begann – in Berlin. 1946 gründete hier Willi Bürgel (1912 – 1989) das Unternehmen Hanse-Bekleidung. Aus alten Militärdecken ließ er Kinderbekleidung herstellen, später dann auch Damen-Konfektion. Bald wurde das Unternehmen umfirmiert in Delmod. Was nicht etwa für Delmenhorst-Mode stand (wie gelegentlich vermutet wird). Sondern für „die elegante Mode„.

Der spätere Umzug des Unternehmens Delmod von Berlin nach Delmenhorst (und die namentliche Kongruenz) waren eher Zufall, so die Gründer-Familie später in Interviews.

Der französische Theaterintendant, Regisseur, Autor und Schauspieler Patrice Chéreau (1944 – 2013) war ein Geschichtenerzähler – ob im Film, im Theater oder in der Oper.

Patrice Chéreau wurde am 2. November 1944 in Lésigné im Départment Maine-et-Loire geboren. Er war introvertierter junger Mann – der in der Bühne seinen Weg fand sich auszudrücken

„Tout à coup, je découvrais que je savais organiser, que je savais conduire. J’avais de l’invention sur scène, alors que je n’en avais pas dans la vie. Le théâtre a été un contrepoison au malheur, à la solitude que je portais en moi.“

( „Ich entdeckte dass ich organisieren kann. Auf der Bühne kamen mir die Ideen, die ich im Leben nicht hatte. Das Theater war ein Gegengift für das Unglück, die Einsamkeit, die ich in mir trug.“)

Spätestens seit seinem Germanistik-Studium an der Sorbonne finden sich in sienem Werk und Leben immer wieder Bezüge zu Deutschland

Chereau übernahm mit 22 Jahren die Leitung des Theaters von Sartoruville, die er von 1966 bis 1968 inne hatte.

1972 bis 1981 war er Ko-Direktor (gemeinsam mit Robert Gilbert und Roger Planchon) des TNP (theatre nationale populaire) in Villeurbanne (dessen Direktor 1951 – 1963 der legendäre Intendant und Volkstheater-Impressario Jean Villar war).

1993 wurde er mit Goethe-Medaille sowie Friedrich-Gundolf-Preis ausgezeichnet.

Patrice Chéreau starb am 7. Oktober 2013 im Alter von 68 Jahren in Clichy an den Folgen von Lungenkrebs. Er wurde in Paris auf dem Friedhof Père-Lachaise (16. Abteilung, Chemin de La Bedoyère) beigesetzt.

In Nanterre wurde der Platz vor dem neuen Bahnhof Nanterre Université nach Patrice Chéreau benannt.

1983 realisierte Patrice Chéreau den Film ‚L’Homme blessé‚, für den er gemeinsam mit Hervé Guibert auch das Drehbuch verfasste.

L’Homme blessé, produziert vom Filmregisseur und -Produzenten Claude Berri (1934 – 2009), ist Chéreaus dritte Regiearbeit nach La Chair de l’Orchidée (1975) und Judith Therpauve (1978). Uraufführung war bei den Filmfestspielen in Cannes am 18. Mai 1983, deutsche Erstaufführung (UT) am 2. August 1985.

Im März 1984 erhielten Chéreau und Guibert den César für das beste Drehbuch für den Film.

Henri, ein junger Mann von 18 Jahren (dargestellt von Jean-Hugues Anglade, später u.a. in ‚Die Bartholomäusnacht‚), entdeckt seine Homosexualität über die Bahnhofs-Stricherszene. Flieht er vor den Blicken des Begehrens, oder sucht er Kontakt zu anderen Männern? Der Enge seines Elternhauses entkommend, sich befreiend, entdeckt er Gelüste und Begierden in seltsamer Alliance mit einem älteren Herren, Verführung und Prostitution.

Auf eigentümliche Weise erinnert Chéreaus Film, gerade in der Darstellung des älteren Mannes, phasenweise an Jean Genet.

„Die Jugend vieler von uns hatte so etwas wie ein abgerissenes Glitzern; und dann gab es eben jenen geheimnisvollen Glanz einiger weniger, die wirklich strahlten, jener Jungen, deren Körper, Blicke und Gesten eine Anziehungskraft enthielten, die uns zu ihrem Spielzeug machten. So wurde ich von einem dieser Männer wie vom Blitz getroffen.“

(Jean Genet, Tagebuch eines Diebes)

Chéreau sprach später über den Film

„A l’epoque où j’ai fait L’Homme blessé, j’ai voulu clairement faire un film qui parlerai de la passion d’un garçon pour un autre. … j’ai eu l’impression d’y avoir mis tellement de moi-même que je me suis senti comme éventré.“

(‚Zu der Zeit als ich L’Homme blessé drehte wollte ich einen Film machen der von der Leidenschaft eines jungen Mannes für einen andere erzählt. … ich hatte den Eindruck dermaßen viel von mir selbst gezeigt zu haben, dass ich mich ausgeweidet fühlte.‘)

Hervé Guibert, Ko-Autor des Drehbuchs, bemerkte im (damals legendären Schwulenmagazin) Gai Pied über L’homme blessé 1983

„L’Homme blessé est un film qui dérange, est inhabituel, c’est un film qui ne resemble pas à un film français, qui a des violences peut-être insupportables, qui est très brutal.“

(Hervé Guibert 1983)

(L’homme blessé ist ein Film der ungewöhnlich ist, der stört. Ein Film der nicht an einen gängigen französischen Film erinnert, der sehr brutale, vielleicht unerträgliche Gewaltszenen hat.)

Jean-Hugues Anglade, einer der beiden Hauptdarsteller (seine erste ‚große‘ Rolle), äußerte später über den Film:

„il envisage enfin le cinéma non plus comme une convention artistique nouvelle, mais comme un outil susceptible de mettre en scène son univers d’homme“

(Jean-Hughes Anglade)

(Er betrachtet das Kino nicht mehr als neue künstlerische Konventiopn, sondern wie ein Werkzeug, um sien männliches Universum zu inszenieren.)

Chéreau selbst kommentierte

„L’Homme blessé est un film que je ne ferais plus du tout de la même façon, c’est un film d’avant le sida, c’est un film impossible à faire maintenant. Je ne filmerais plus les toilettes de la gare du Nord. C’est devenu impossible.“

(‚Den Film L’Homme blessé würde ich heute so nicht mehr drehen. Er ist ein Film aus der Zeit vor Aids. Unmöglich ihn heute so zu machen. Ich würde die Toiletten im Gare du Nord nicht mehr filmen. Das ist unmöglich geworden.‘)

Später sagt Chéreau über Aids

„J’ai mis un temps, à mon avis anormal, à comprendre que le sida n’était pas une maladie comme les autres, puisqu’elle se mettait à toucher spécifiquement tous nos amis. C’est seulement maintenant que je commence à le comprendre, alors que nous avons tous les carnets d’adresses qui sont remplis de gens dont on ne sais pas s’il faut laisser le nom, rayer, retirer …“

(‚Ich brauchte lange, meiner Meinung nach abnormal lange, um zu verstehen dass Aids nicht eine Krankheit wie jede andere ist, weil sie begann ganz spezifisch all unsere Freunde zu betreffen. Erst jetzt beginne ich zu verstehen, wo wir doch alle Adressbücher haben mit Leuten von denen man nicht weiß ob wir den Namen stehen lassen oder streichen sollen.‘ (Übers. UW))

Chéreau zeigte immer auch politisch Haltung. Bei den Wahlen 1981 und 1988 z.B. rief er zur Wahl von Francois Mitterrand auf, unterstützte in späteren Jahren Lionel Jospin, Ségolène Royal und Martine Aubry.

Als in Österreich die rechtsgerichtete FPÖ an der Regierung beteiligt wurde, boykottierte Chéreau (der auch als Opern-Regisseur arbeitete, vgl. Bayreuth ‚Ring‘) die Salzburger Festspiele.

1987 lernt Chéreau im Marais den Schauspieler Pascal Greggory (geb. 8. September 1954) kennen. Gregory war zuvor u.a. durch seine Zusammenarbeit mit André Téchiné (‚Die Schwestern Brontë‚, 1979; später ‚Les Témoins‘ / Wir waren Zeugen, 2007) bekannt geworden.

Chéreau und Greggory werden ein Paar. Sie arbeiten bei mehreren Filmen (u.a. ‚Die Bartholomäusnacht‚ (Greggory als Herzog von Anjou), ‚Wer mich liebt nimmt den Zug‘, s.o.) (1998; Greggory nominiert für den César Kategorie Bester Schauspieler) und Bühnenstücken zusammen.

Im folgenden Video erzählt Greggory über seine Arbeit mit Téchiné und seine Zeit mit Chéreau

.

1983 ‚L’Homme Blessé‚ (dt. ‚Der verführte Mann‘), Drehbuch Chéreau und Hervé Guibert

1994 ‚La Reine Margot‚ (dt. ‚Die Bartholomäusnacht‘)

1998 ‚Ceux qui m’aiment prendront le train‚ (dt. ‚Wer mich liebt nimmt den Zug‘; letztere beide im offiziellen Wettbewerb in Cannes)

.

Patrice Chéreau und André Téchiné, beide als Erben der bzw. ‚Post Nouvelle Vague Generation‘ tituliert, waren Teil eines französischen Kultur-Kanons, in dem ab den 1980er Jahren die Sichtbarkeit von Schwulen und von Homosexualität im Film Bestandteil war. Beide folgten je auf ihre eigene Weise auf Pasolini und Fassbinder.

Die FAZ schrieb 2003 anlässlich der Premiere von Chéreaus Film ‚Sein Bruder‚ (Silberner Bär, Berlin 2003) (bei dem, nebenbei bemerkt, einige Kritiker neben Bezügen zu Hervé Guibert auch Bezüge zu Téchinés wunderbarem Film ‚Les Temoins‘ anmerkten)

„Sein Bruder“ ist so spröde, wie es die Filme von Andre Techine manchmal sein können, die ähnlich mitleidslos sind, weil sie auf falsches Mitgefühl pfeifen.

FAZ 2003

.

12 km nördlich von Lacanau und eine Autostunde von Bordeaux entfernt befindet sich in der Gemeinde Carcans-Maubuisson in einem 250 Hektar großen Waldgebiet am größten See Europas die Domaine de Bombannes.

Bombannes ist ganzjährig geöffnet. Baden (im wunderbaren lac de Carcans Maubuisson) und Parken sind unentgeltlich. Zahlreiche Einrichtungen und Aktivitäten sind barrierefrei und für Menschen mit Behinderungen geeignet.

Seit 2015 findet in Bombannes das Origin’all Festival statt, das Sport und Konzerte verbindet.

.

Auch der spätere bedeutende Schwulen-Aktivist Jean Le Bitoux verbrachte hier – seinen Erinnerungen zufolge – als 18-jähriger einen (mit Irritationen beladenen) Sommer. In dem ihm wohl erstmals das Wort ‚pédé“ begegnete (abfällig ’schwul‘).

.

Die Domäne von Bombannes, gelegen im Staatsforst, war nicht immer ein Freizeit-Paradies.

1959 war die zuständige Fortbehörde noch darauf ausgerichtet, den Wald vor der Öffentlichkeit zu schützen. Mitte der 1960er Jahre dann wechselte die Grundhaltung. Eine zunehmende Öffnung für die Öffentlichkeit trat langsam in den Vordergrund.

Bereits 1960 entsteht die erste Surf-Schule. 1970 wird auf Beschluss des conseil général de la Gironde die base de plein air Bombannes eingerichtet. Maurice Déjean, Präfekt der Gironde, gilt als ‚Schöpfer‘ von Bombannes.

Die Entwicklung des Areals passte in die Zeit. Der staatliche Entwicklungsplan für die französische Atlantikküste (Mission interministérielle d’aménagement de la côte Aquitaine, Miaca) sah die Schaffung eines Sport- und Vergnügungszentrums vor – und stellte in der Folge Subventionen in Aussicht.

Bombannes war damit die ersteDestination eines ‚tourisme social‘.

.

Rekord-Beteiligung beim CSD in Oldenburg 2018 – geschätzt 16.000 Menschen beteiligten sich am 16. Juni 2018 am CSD, in der Parade und als Zuschauer am Wegrand.

„Was wollt ihr denn noch? Akzeptanz!„, unter diesem Motto demonstrierten Tausende am 16. Juni 2018 durch die Oldenburger Innenstadt vom Oldenburger Schloß bis zum Oldenburger Pferdemarkt.

34 Gruppen beteilgten sich. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer an der Parade auf 11.000. Etwa 5.000 Teilnehmer an der Wegstrecke kommen hinzu laut Sprecher des Oldenburger CSD.

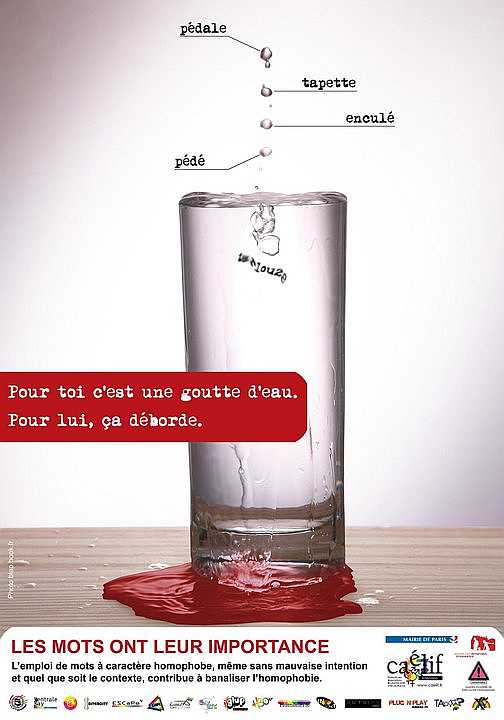

Wenn Sprache Homophobie banalisiert … Mit einer Kampagne thematisierte ein Zusammenschluss von studentischen LGBT-Gruppen in Frankreich 2010 den sorgsamen Umgang mit Sprache.

„Homo“ (‚pédé), „Schwuchtel“ (‚pédale‚, ‚tapette‚), „Arschloch“ (‚enculé‚, auch „in den Arsch gefickt“). Worte die (nicht nur) im studentischen Alltag wohl häufiger zu hören sind. Oft vielleicht unüberlegt verwendet, beiläufig, ohne konkrete Absicht LGBT zu beleidigen. Und doch – Sprache prägt. Unreflektierter Umgang mit Worten kann Homophobie zu verstärken.

Der Zusammenschluss studentischer LGBT-Organisationen Caélif thematisierte dies 2010 in einer Kampagne:

Die Studentengruppierung erläutert ihre Kampagne „Für dich ist es nur ein Tropen Wasser. Für ihn ist das Maß voll“

„Worte haben ihre Bedeutung. Die Verwendung von Worten mit homophobem Charakter, selbst ohne böse Absicht, und in welchem Kontext auch immer, trägt dazu bei, Homophobie zu banalisieren.“

.

Das ‚Collectif des associations étudiantes d’Ile-de-France‚ (Caélif) ist ein Zusammenschluss studentischer LGBT-Organisationen in der Hauptstadt-Region Ile de France. Es wurde im September 2001 gegründet.

Die Kampagne wurde 2010 mit Unterstützung des Bürgermeisters von Paris sowie des Maison des Initiatives étudiantes (MIE) realisiert.

Die Frauenzeitschrift Elle (Frankreich-Ausgabe) zählte diese Kampagne im Jahr 2010 zu den 20 markantesten Kampagnen gegen Homophobie. Das Motiv erreichte Platz 7.

.

800 Euro Geldstrafe plus 11.000 Euro Schadenersatz an die Kläger – dazu wurde Jean-Marie Le Pen wegen Homophobie verurteilt. Ein Gericht in Paris verkündete am 28. Oktober 2018 das Urteil darüber, ob der französische Rechtsextreme Jean-Marie Le Pen homophob ist. Er war wegen dreier Fälle angeklagt.

Der Gründer des rechtsextremen Front National Jean Marie Le Pen ist verurteilt wegen Homophobie. Ein Gericht verkündete am 28. November 2018 das Urteil: 800 Euro Geldstrafe plus Schadenersatz von 11.000 Euro an die zivilen Kläger. Hiervon gehen 5.000 Euro an den Witwer von Xavier Jugelé, Etienne Cardiles, sowie 2.000 Euro an einen der Kläger, die Organisation Mousse, die Homophobie bekämpft.

Die Anwältin von Mousse Me Deshoulières betonte anschließend,

Ce jugement confirme que la parole homophobe n’a plus sa place dans la politique française

(Dieses Urteil macht deutlich, dass Homophobie in der französischen Politik keinen Plarz mehr hat)

Jean Marie Le Pen war angeklagt wegen ‚Aufstachelung zum Hass‘ sowie der ‚Forderung der Verbannung von Homosexuellen‘. Le Pens Anwalt kündigte an, Berufung einlegen zu wollen.

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine höhere Geldstrafe gefordert. Verhandlung und Urteilsverkündung hatten sich wegen Erkrankung Le Pens verschoben.

Am Mittwoch 13. Juni 2018, eine Woche vor seinem 90. Geburtstag, sollte ein Gericht in Paris das Urteil über den französischen Rechtsextremen und Gründer der rechtsextremen Partei Front national Jean-Marie Le Pen wegen mehrerer homophober Äußerungen sprechen. Doch am Nachmittag des Vortags wurde Le Pen seinem Anwalt zufolge ‚wegen allgemeiner Erschöpfung‘ zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Anwalt beantragte eine Verschiebung des Termins. Die Verhandlung fand daraufhin am 3. Oktober statt.

Jean-Marie Le Pen im Jahr 2007 (Foto Jean-Marie Le Pen im Jahr 2007 (Foto bkbinfrankrijk – P4220068 Uploaded by huhbakker , Lizenz CC BY-SA 2.0)

Wegen ‚andauernden Fiebers‘ war Le Pen ab 25. September 2018 erneut im Krankenhaus. Der 90jährige nahm an der Verhandlung nicht persönlich teil. Sein Anwalt teilte mit, er sei „agonisant sur son lit d’hôpital : ses jours sont comptés“ [„liege sterbend in seinem Krankenhausbett, seine Tage sind gezählt.“]. Zwei Tage später konnte er das Krankenhaus nach Hasue verlassen.

„Attiser la haine par ces propos-là, c’est ce qu’on reproche à Jean-Marie Le Pen“ [„mit seinen Worten Hass hervorrufen zu wollen, das werfen wir Jean-Marie Le Pen vor“], lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Sie sprach von Komplizenschaft mit dem, was manchen Homosexuellen im Alltag widerfahre von Verachtugn bis Verbrechen.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 8.000 Euro. Für jeden der beiden Fälle jeweils 40 Tage Geldstrafe zu je 100 Euro, mit der Möglichkeit einer Haftstrafe im Fall des Nichtzahlens.

Le Pens Verteidiger sprach hingegen von ‚Nichtgigkeiten‘ und forderte die Einstellung des Verfahrens.

Le Pen war wegen dreier Serien homophober Äußerungen in den Jahren 2016 und 2017 angeklagt. In zwei Fällen aus dem Jahr 2016 hatte die Organisation Mousse Anzeige erstattet. Die im Juni 2000 gegründete Gruppierung Mousse engagiert sich gegen Homophobie und Sexismus. Im dritten Fall war Zivil-Kläger unter anderem Etienne Cardiles, der Ehemann des 2017 von einem mutmaßlichen Terroristen auf den Champs-Élysées getöteten Polizisten Xavier Jugelé.

Der Anwalt von Jean-Marie Le Pen hatte im Vorfeld abgestritten, dass Jean-Marie Le Pen homohob sei. Er ‚habe nichts gegen Homosexuelle‘. Viele seiner Mitarbeiter seien homosexuell. Er ‚verteidige sein Recht auf freie Meinungsäußerung‘. Er wolle einen Unterschied deutlich machen zwischen Homosexuellen und ‚Homosexualisten‘, die daraus ‚eine politische Ideologie machten‘.

Jean-Marie Le Pen, am 20. Juni 1928 in La-Trinité-sur-mer in der Bretagne geboren, war nahezu 40 Jahre lang, von 1972 bis 2011 Präsident des von ihm gegründeten rechtsextremen Front national (per 1. Juni 2018 umbenannt in Rasemblement national). 2015 bewirkte seine Tochter und Nachfolgerin als Parteivorsitzende Marine Le Pen seinen Ausschluß aus der Partei. Im März 2018 schloß er sich einer neofaschistischen europäischen Partei an. Bereits in mehr als 25 Fällen wurde Jean-Marie Le Pen verurteilt (Chronologie), u.a. wegen Hassrede, Diskriminierung, rassistischer und antisemitischer Äußerungen. Aids-Kranke hatte er zu internieren (’sidatoires‘) gefordert und sie mit Lepra-Kranken verglichen, und später Aids als rassistischen Kampfbegriff gegen Einwanderer und Drogengebraucher benutzt.

.