Die Verfolgung Homosexueller in Oldenburg und im Oldenburger Land während der NS- Zeit ist bisher wenig erforscht.

Oldenburg war eines der 18 Länder in der Kernzeit der Weimarer Republik. Es wurde bereits seit 1932 von einer absoluten Mehrheit der NSdAP regiert, der NSDAP- Gauleiter wurde Ministerpräsident. Damit war Oldenburg das einzige Land, das bereits vor 1933 eine NS-Regierung hatte.

Die Geschichte Homosexueller in Oldenburg und im Oldenburger Land während der NS-Zeit ist bisher nur sehr rudimentär Gegenstand der Forschung gewesen.

Heil- und Pflegeanstalt Wehnen

Einer der Orte der Verfolgung und Ermordung Homosexueller im Oldenburger Land während der NS-Zeit war die damalige ‚Heil- und Pflegeanstalt Wehnen‘ (heute Karl-Jaspers-Klinik Wehnen – Medizinischer Campus Universität Oldenburg). Mindestens 1.500 Patient:innen kamen hier ums Leben (Harms 1997).

Im Rahmen der NS-Krankenmorde (zu denen auch die ‚Mordaktion T4‚ zählt) kamen hier auch Homosexuelle in ‚Sicherungsverwahrung‘ und wurden psychiatrisiert.

Entsprechend befindet sich auch eine Gruppe Homosexueller unter den Opfern der Krankenmorde (etwa 2.000 noch erhaltene ‚Euthanasie-Meldebögen‘ aus den Jahren 1940 bis 1944). Ihre genaue Zahl ist nicht bekannt.

in KZs und Lagern ermordete Homosexuelle aus Oldenburg und dem Oldenburger Land

Im Emsland westlich von Oldenburg befanden sich ab 1933 zahlreiche Konzentrations- und Straflager, die so genanten Emslandlager (vgl. das in Börgermoor entstandene Lied der Moorsoldaten). Die Güterwagons, in denen Gefangene zu den Emslandlagern transportiert wurden, müssen zumindest teilkweise auch den Oldenburger Pferdemarkt passiert haben, können kaum unbemerkt geblieben sein.

Zu den Emslandlagern zählte auch das Lager V Neustustrum, es gilt als derjenige Ort in Deutschland, an dem in der NS-Zeit die meisten Homosexuellen inhaftiert waren.

KZ Sachsenhausen

Johannes Müller und Andreas Sternweiler nennen in der ‚Liste der Toten (der bisher namentlich bekannten Homosexuellen des KZ Sachsenhausen)‚ (Totenbuch online) im Jahr 2000 u.a. Elimar Wagner, geb. 10.12.1884 in Heppens, heute Stadtteil von Wilhelmshaven, gest. 10.7.1942 KZ Sachsenhausen [in: Müller/Sternweiler, Homosexuelle Männer im KZ Sachsenhausen, Berlin 2000]. An Wagner, 1935, 1936 und 1939 wegen § 175 in Hamburg verhaftet, erinnert in Hamburg ein Stolperstein für Elimar Wagner.

Zeitzeugen-Berichte

Bisher sind kaum Zeitzeugenberichte Homosexueller im Oldenburger Land aus der NS-Zeit bekannt.

Flucht 1945 aus Emslandlager nach Nordenham

Der Buchhalter und ‚überzeugte Katholik‘ Johann-Rudolf Braehler (1914 – ?) wurde in der NS-Zeit wegen seiner Homosexualität inhaftiert. Deportiert in eines der Emslandlager, gelang ihm kurz vor Ende des Kriegs die Flucht.

In dem 1981 erschienenen Buch Rosa Winkel, Rosa Listen von Hans-Georg Stümke und Rudi Finkler berichtete Braehler ausführlich.

Bei der Wehrmacht wurde er 1942 inhaftiert:

„… wurde ich wegen eines Verbrechens nach § 175 und wegen Wehrkraftzersetzung angeklagt … Das Urteil lautete zwei Jahre Zuchthaus …“

Zusammen mit weiteren verurteilten Soldaten wurde er in ein Lager im Emsland gebracht:

„Wir landeten in Lingen im Emsland. Noch am selben Tag ging es weiter ins Nebenlager Brual-Rhede III. … Meine übrigen Mitgefangenen waren überwiegend ‚kriminelle‘ Soldaten, Fahnenflüchtige und eben Homosexuelle.“

Kurz vor Kriegsende wurde Braehler angesichts heranrückender Truppen wieder zum Soldat gemacht. Nach dem Waffenstillstand „verdünnisierte“ er sich und machte sich auf die Flucht nach Nordenham (Oldenburger Land):

„Um die Ortschaften, die bereits von den Kanadiern besetzt waren, machten wir einen großen Bogen und kamen unbeschadet bis nach Nordenham, wo wir von der Familie eines Kameraden gastlich aufgenommen wurden. … Nach ein paar Tagen kam ein Freund des Kameraden, der von nun am im gleichen Bett zwischen mir und ihm schlief. Die beiden waren jede Nacht sexuell sehr miteinander beschäftigt. Ich nahm davon keine Notiz, weil ich den festen Vorsatz hatte, von der Geschlechtlichkeit loszukommen.“

alle Zitate: Johann-Rudolf Braehler, Jahrgang 1914, Wehrmachststraflager Brual-Rhede [Lager III der 15 Emslandlager], zitiert nach Stümke/Winkler: Rosa Winkel. Rosa Listen, Reinbek 1981

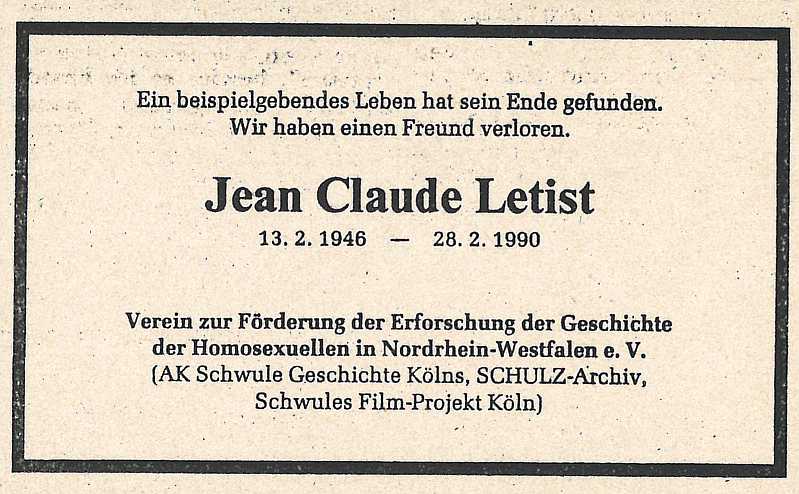

Braehler wurde auch nach 1945 wegen seiner Homosexualität strafrechtlich verfolgt. Er lebte nach 1945 u.a. in Stuttgart, später in der Eifel und in Köln.

.

Der aus Bremen stammende Paul B. wurde in Delmenhorst verhaftet. Er überlebte die KZ-Haft im Lager Papenburg, indem er sich zum Dienst in der Wehrmacht meldete (Zeitzeugenbericht).

Aufarbeitung der Verfolgung Homosexueller in Oldenburg

2011 startete die Arbeitsgruppe ‚Geschichte der Gesundheits- und Sozialpolitik‘ an der Universität Oldenburg den Versuch, Schicksale Homosexueller aus dem Oldenburger Raum aufzuklären.

Knappe Mittel erschwerrten die Arbeit. Die Arbeitsgruppe wurde inzwischen aufgelöst.