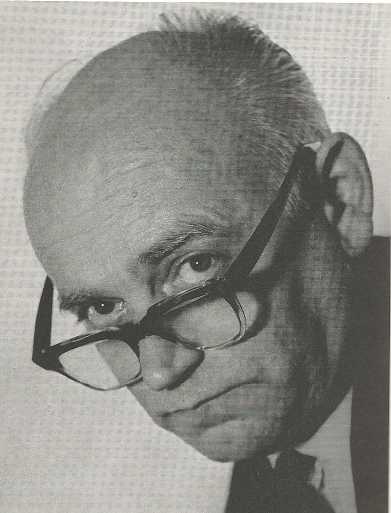

Harry Pauly: zu einer meiner bemerkenswertesten Erinnerungen an das schwule Hamburg Anfang der 1980er Jahre gehört Pauline. Pauline Courage. Pauline Courage und ihr Theater, ihre Stücke in der ‚Kellerbühne‚. Pauline Courage, das war ‚bürgerlich‘ Harry Pauly.

Am 23. September 1914 in Berlin geboren, entdeckte Harry Pauly schon als Junge seine Liebe zum Theater, zunächst ab 1929 mit der kleinen (anfangs heimlich gespielten) Rolle als ‚Lausejunge‘ am ‚Theater am Nollendorfplatz‚ (Piscator / ‚Militärmusik‘) in Berlin.

In den 1930er Jahren spielte Harry Pauly in zahlreichen Stücken auf verschiedenen Bühnen überwiegend in Berlin, u.a. Volksbühne, Schloßparktheater, Lessing-Theater. Zudem hat er kleinere Rollen in mehreren Filmen (‚Gräfin Mariza‚, Richard Oswald; ‚Liebe will gelernt sein‚, Hans Steinhoff; ‚Flüchtlinge‚, Gustav Ucicky; ‚Ein Unsichtbarer geht durch die Stadt‚, Harry Piel; ‚Eine Siebzehnjährige‚ Arthur Maria Rabenalt). 1937 wurde er mit seinem ‚Gastspielunternehmen Harry Pauly‚ jüngster Theaterchef Berlins.

In der NS-Zeit wurde Pauly mehrfach aufgrund von §175 verhaftet (erstmals 1936) und mehrfach verurteilt, kam u.a. für 15 Monate in das KZ Neusustrum, das berüchtigte ‚Lager V‘ der ‚Emslandlager‘. Über Neusustrum, das ‚vergessene Lager der Homosexuellen‘, berichtet Pauly (zitiert in Hans-Georg Stümke ‚Homosexuelle in Deutschland‘, 1989; ausführliche Erinnerungen auch in Stümke/Winkler/ Rosa Winkel, Rosa Listen S. 298 – 301 & 312 – 316), dass „ca. 20% schwul waren und auch in anderen, umliegenden Lagern viele Homosexuelle gefangen waren.“ Pauly selbst kommt 1943 nach erneuter Verhaftung in ein Strafbatallion.

Harry Pauly erinnerte sich später an die Prozesse u.a.

„Ich erinnere mich da auch noch an einen Berliner Richter, der in die Schwulengeschichte eingegangen ist. Der hieß Sponer und war ein einmaliges Schwein. Wenn der Schwule abzuurteilen hatte, dann fielen die Strafen immer ganz besonders hart aus.“

Die NS-Zeit war 1945 vorbei – die Diskriminierung der Homosexuellen jedoch nicht. Der von den Nazis 1935 verschärfte Paragraph 175 bestand weiter.

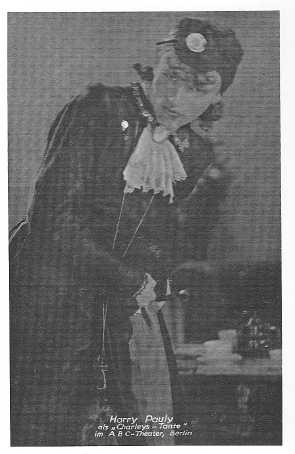

Im Nachkriegs-Berlin ist Harry Pauly u.a. Direktor des Apollo-Theaters an der Schönhauser Allee (mind. 1948, s.u.) und spielt auf verschiedenen Bühnen. Legendär soll seine 500 Mal gespielte Version von ‚Charlys Tante‚ gewesen sein:

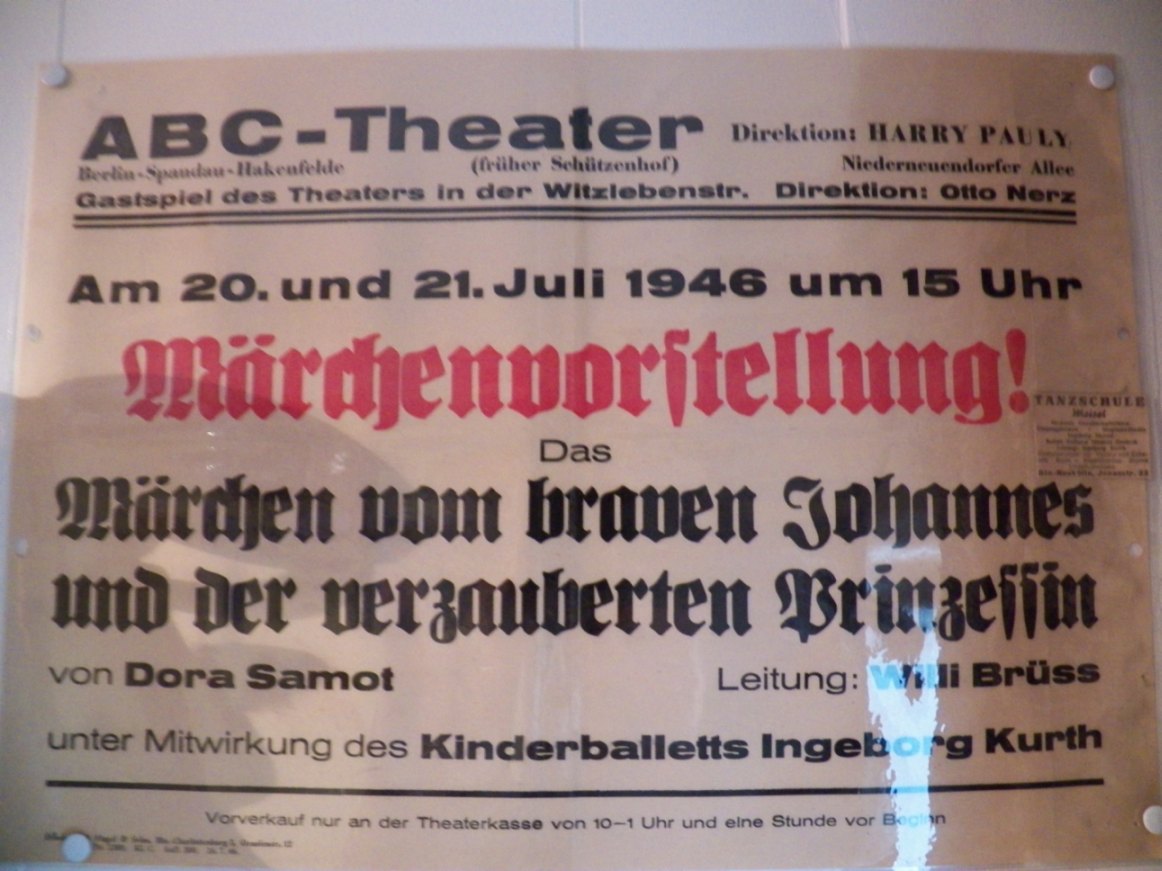

Bereits im Jahr 1946 war Harry Pauly Direktor des ABC-Theaters in Berlin Spandau Hakenfelde, wie ein Plakat einer Märchen-Aufführung 1946 belegt, auf das mich freundlicherweise die Tochter der damaligen Ballettmeisterin Ingeborg Kurth aufmerksam machte. Dort wurde 1946 das „Märchen vom braven Johannes und der bezaubernden Prinzessin“ gegeben, unter der Direktion von Harry Pauly. Für das Jahr 1948 verzeichnet das Berliner Adressbuch „Apollo-Theater Direktion Harry Pauly, Büro: Charlottenburg, Schloßstr. 67“.

Nach politischen Problemen mit der SED (in Folge seiner geplanten Inszenierung der Operette ‚Die Rose von Stambul‚) flüchtete Harry Pauly 1952 nach West-Berlin. Harry Pauly erinnert sich 1979:

„Wie wir die ‚Rose‘ spielen wollten, da hat man mir im Osten gesagt: Herr Pauly, Adenauer steht mit der Türkei besser als wir. Setzen Sie das Stück erstmal ab. Ich bin ja sehr schnell erregbar, und das brachte mich auf den Entschluß zu flüchten. Ich mußte sogar flüchten, weil ich ziemlich ausfallend wurde. Ich habe den ganzen SED-Apparat doch ziemlich in Aufregung gebracht. So bin ich dann noch durch’s Brandenburger Tor gekommen, sonst wäre ich vielleicht heute noch im Knast.“

(aus: Presseheft ‚Paulines Geburtstag‘)

Von 1952 bis 1973 war Harry Pauly in der Gastronomie tätig. 1954 heiratete er, bekam einen Sohn (der später in den USA lebte). Anfang der 1960er Jahre zog er nach Hamburg. 1961 wurde er in Itzehoe auf Grundlage des §175 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt (den größten Teil hatte er, wie Stümke/Finkler berichten, bereits in der U-Haft abgesessen).

In Hamburg pachtete er 1973 eine Kneipe in einer Parallelstraße der Reeperbahn (Kastanienallee 22), machte daraus den ‚MC Club‚ (MC = Mutter Courage). Und er begann, bald den darunter liegenden Keller zu nutzen: Harry Pauly eröffnete dort 1976 sein eigenes kleines (wirklich sehr kleines) Theater, die ‚Kellerbühne‚.

Der schwule Stadtführer Hamburg ahoi! stellt es (in der ersten Auflage 1981) so vor: „Paulines Kellertheater – das war der MC-Club – wird meist von Stammpblikum besucht.„

Paulines dort gespielte Stücke hatten so bezaubernde wie anregende Titel wie „Skandal in Baden-Baden„, „Tumult im Hotel Sacher„, „Die Bestie von Notre Dame„, das bekannte „Mutter Grimm“, „Das Millionending„, mit dem er auch auf Deutschland-Tournee ging; oder zuletzt, in Sri Lanka entstanden, (1982) „Hilfe, meine Schwiegertochter ist ein Mann„.

Harry Pauly selbst über sein Theater:

„Die Jungs haben da so richtig ihrn Spaß bei und können auch al so richtig lachen, denn von zuhause haben sie ja meistens nicht so viel mitbekommen. Denn so richtige Männerfreundschaften wie Rudi [i.e. Rudi Schumacher, d.Verf., s.u.] und ich das hatten, das kennen die nicht. Die gehen hin und wieder mal anschaffen und haben mal ne kleine Freundschaft, mehr kennen die nicht. Und hier bei uns im Theater, da fühlen sie sich so richtig wohl, wie, wie in einer Familie.“

‚Paulines Geburtstag‘, zitiert nach Presseheft

Harry Pauly spielte u.a. in der Musical-Inszenierung „Männer sind die besseren Frauen“ (1978 als Buchhalter Tabaro, Inszenierung Peter Ahrweiler, im Operettenhaus Hamburg, nach „Ein Käfig voller Narren„) und in TV-Filmen wie „Revolution“ (Wolfgang Schleif 1976) oder „Ein Mann fürs Leben“ (1980) mit Manfred Krug mit.

Corny Litmann berichtet (in ‚Hamburg mit anderen Augen‚, Hamburg 2007), Harry Pauly habe 1980 auch die erste der beiden Klappen-Spiegel – Aktionen (‚Spiegel-Affäre‘) am Spielbudenplatz aktiv unterstützt:

„Pauline Courage reichte uns einen schweren Hammer heraus, und wir sind dann runter in die Klappe unter dem Spielbudenplatz an der Taubenstraße. Mit dem Hammer haben wir nacheinander auf den Spiegel eingeschlagen.“

Corny Littmann

Ein Denkmal gesetzt bekam Harry Pauly bereits Ende der 1970er Jahre, mit dem 1977 bis 1979 entstandene Film „Paulines Geburtstag oder Die Bestie von Notre Dame“ von Fritz Matthies (Regie und Drehbuch). Paulys langjähriger Weggefährte Rudi Schumacher erlitt während der Dreharbeiten des Films am Premierenabend des Stückes „Die Bestie von Notre Dame“ einen Herzinfarkt und starb.

1982 musste Pauline sowohl Kneipe als auch Bühne schließen. Er lebte weiterhin in Hamburg (in der 1. Etage über dem MC-Club), hielt sich aber mit seinem Lover oft in Sri Lanka (Negombo) auf, wo er ein Feriendomizil besaß. „Da lebe ich mit zwei Boys und einer großen Anzahl junger Männer, die alle freundschaftlich zu uns stehen“ (zitiert nach Hamburg ahoi! 1981). Häufig hatte er bei seinen Hamburg-Aufenthalten Gastauftritte, so auch im TucTuc, Kampnagel oder im 1983 eröffneten MHC.

Harry Pauly starb am 13. April 1985 in Hamburg an einem Lungenödem. Die Trauerfeier fand im Krematorium des Friedhofs Ohlsdorf statt.

.

Dank für freundliche Hinweise, Ergänzungen und Korrekturen u.a. an Frau Späth und Eric Jauch!

.

Paulines Theater, das war viel Klamauk, rüschige Kostüme, oft eher billige Garderoben, und doch ein wenig erinnernd an das was Trude Herr in Köln auf der Bühne anstellte, ein Schuss schwules Boulevard-Theater (Volks-Theater?) dazu. Schräge Unterhaltung, die damals nicht so ganz ‚meine‘ war (schräges eher im Tuc Tuc). Und knackige Jungs. Überhaupt, machte Pauline vielleicht Theater, um an die knackigen Jungs ranzukommen? Die zogen sich nämlich so oft aus in seinen Stücken … 😉

Von Paulines Geschichte erfuhr ich erst nach meinem ersten Besuch in dem kleinen Keller-Theater.

Damals konnte ich mit dieser Art Theater nicht viel anfangen – und bin doch froh, dass Freunde mich hierhin ‚mitgeschleppt‘ hatten. Bin froh, dieses kleine Theater noch erlebt zu haben, bevor Pauline es dicht machen musste und gen Süden reiste. Und bin besonders froh, diesem Menschen mit dem so bemerkenswerten Leben begegnet zu sein.

Harry Pauly, Pauline Courage – ich denke, er und sein Theater hätten längst ein Denkmal auf dem Kiez verdient.

.

siehe auch

Harry Pauly im United States Holocaust Memorial (html)

Harry Pauly (Pauline Courage), Jahrgang 1914, Strafbatallion. in: Hans-Georg Stümke, Rudi Finkler: Rosa Winkel – Rosa Listen. Hamburg 1981, S. 312 ff.

Eric Oluf Jauch: Freie schwule Theaterszene. in: Hamburg ahoi!, 1. Auflage, Berlin 1981

Strafakte gegen Harry Pauly u.a.: Landesarchiv Berlin: A Rep. 358-02, Nr. 44324

Paulines Geburtstag oder Die Bestie von Notre Dame – Presseheft, 1979

.