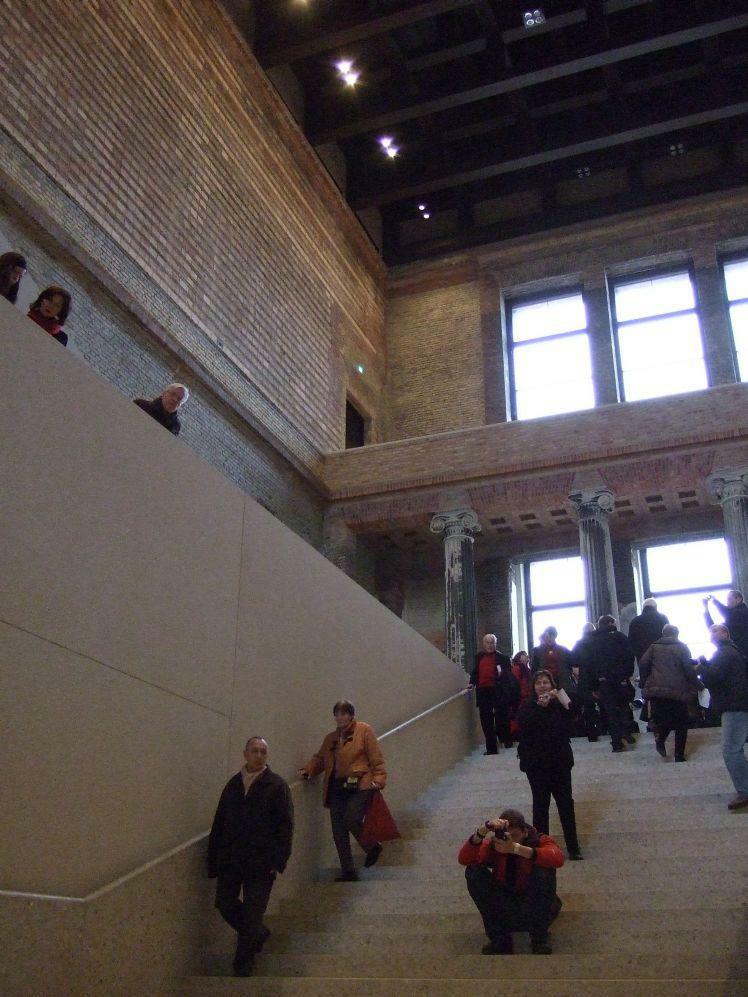

1841 bis 1859 nach Plänen von Stüler erbaut, im Zweiten Weltkrieg stark zerstört und seitdem Ruine – und 2009 als Wiederaufbau in neuem Glanz: das Neue Museum war vom 6. bis 9. März 2009 erstmals im Rahmen von Tagen der offenen Tür zu besichtigen, bevor es am 16. Oktober 2009 nach 70 Jahren wieder eröffnet wird.

Elf Jahre wurde gebaut, davor und währenddessen viel diskutiert – und nun stehen BerlinerInnen und Besucher Schlange, um zu sehen, zu staunen und zu photographieren (… siehe Fotos unten).

Neben allem Wundern und Staunen ob des Zusammenspiels von alter Stüler- und neuer Chipperfield-Architektur gibt es eine weitere ‘Kleinigkeit’, die zu bestaunen lohnt: die Baukosten. Der Kostenrahmen für die Wiedererrichtung des Neuen Museums wurde ursprünglich auf 233 Mio. Euro veranschlagt. Chipperfield und sein Team benötigten letztlich knapp 200 Mio. € – und blieben 33 Mio. € unter dem Plan.

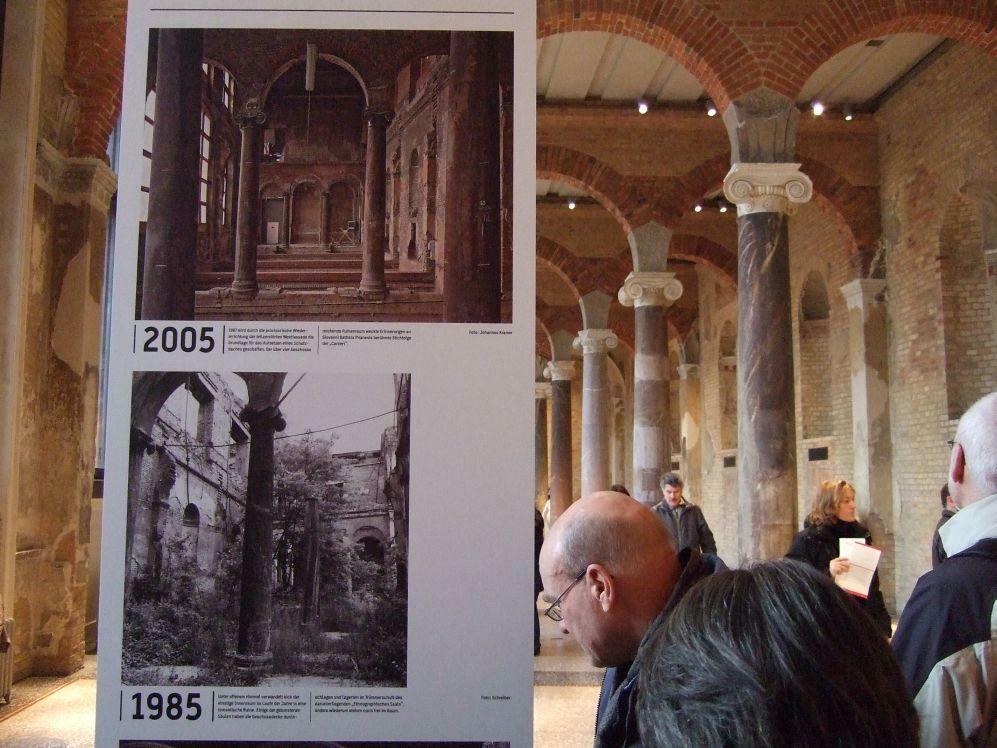

Grundgedanke des Wiederaufbaus: das ‘Primat der Geschichte’ – was die Zeit überdauert hatte, wurde erhalten, wiederhergestellt, restauriert. Was verloren war, wurde ergänzt, in heutiger, zurückhaltender Formensprache, als Ergänzung erkennbar. Ein Konzept, das Architekt Chipperfield “historische Ehrlichkeit” nennt.

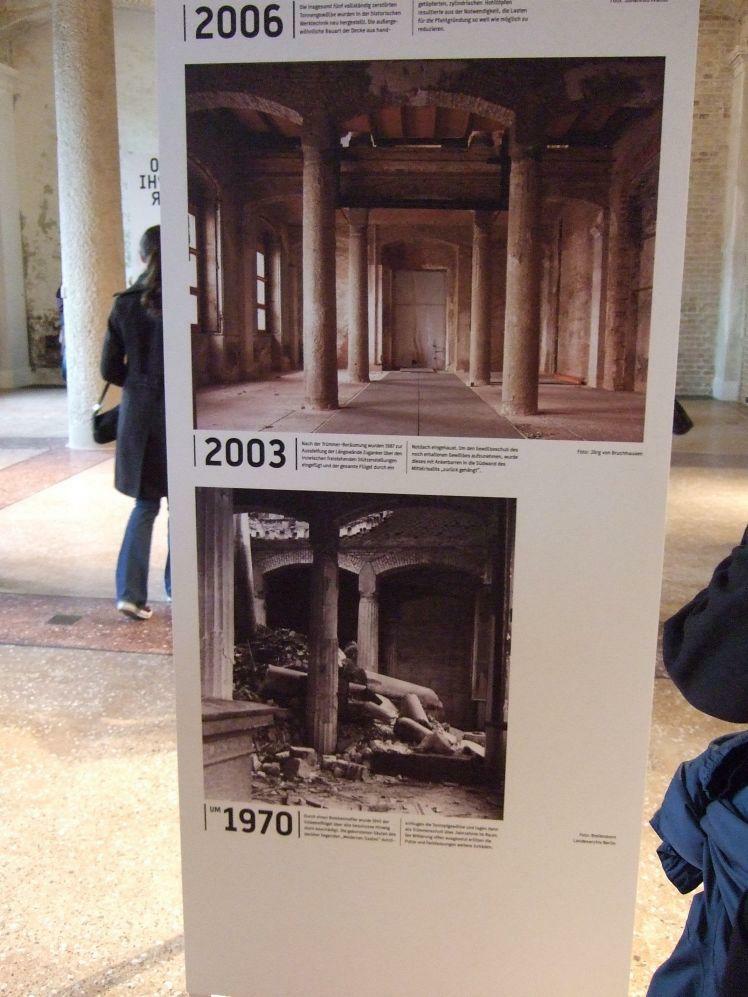

Bereits nach Abschluss der restauratorischen Vorsicherung war das neue Museum in Berlin im Sommer 2003 erstmals für wenige Tage für die Öffentlichkeit zugänglich – damals noch im Zustand “Kriegsruine”.

Zum Tag des Denkmals 2006 war dann das Neue Museum bereits während der Bauarbeiten zu besichtigen, im Rahmen einer “offenen Restaurierungswerkstatt”.

Vom 6. bis 9. März 2009 ist es nun im fertigen Zustand zu bewundern, das neue Museum, bevor anschließend die Kultur einzieht. Nach den Tagen der offenen Tür wird das Neue Museum für die Ersteinrichtung als Museum geschlossen. Am 16. Oktober 2009 ist dann (Wieder-) Eröffnung des Neuen Museums – und erstmals seit 1939 werden dann wieder alle Museen der Museumsinsel der Öffentlichkeit als Museen komplett zugänglich sein.

Doch gebaut wird auf der Museumsinsel weiter – 2010 beginnt der Neubau des zentralen Eingangsgebäudes, der ‘James-Simon-Galerie’ (Architekt ebenfalls David Chipperfield). Anschließend folgt ab 2012 die Generalsanierung des Pergamon-Museums.

Endgültig abgeschlossen werden alle Bauarbeiten erst 2023 sein – dann ist es vollständig, das Weltkulturerbe Museumsinsel …

Das “Neuen Museum” – eine gelungene Synthese zwischen altem Stüler-Bau und neuer Chipperfield-Architektur, zwischen Respekt vor der Vergangenheit und Mut zur Moderne.

Neues Museum, Bodestr. 2-3Tag der offenen Tür noch am Sonntag, 08.03.2009 von 10 bis 18 Uhr

.

Neues Museum: Die Stüler-Chipperfield-Synthese – Fotos 2009

.