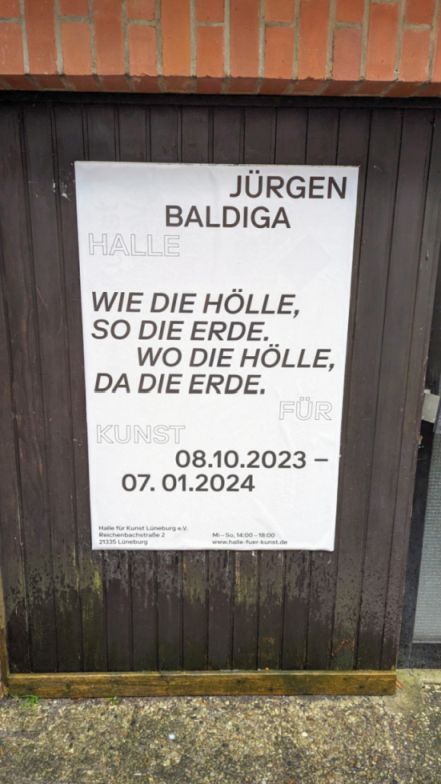

Die Halle für Kunst in Lüneburg zeigt noch bis 4. Februar 2024 die Ausstellung ‚Jürgen Baldiga – Wie die Hölle, so die Erde. Wo die Hölle, da die Erde.‘

Der Berliner Fotograf, Künstler und Aktivist Jürgen Baldiga (1959 – 1993) fotografierte auf sehr persönliche, eindringliche Weise Berliner Alltag, schwule Szene, Leben mit HIV und Sterben an Aids.

Die von Elisa R. Linn kuratierte Ausstellung in Lüneburg entstand in Zusammenarbeit mit Baldigas Nachlassverwalter Aron Neubert. Sie ist die erste Einzelausstellung seit 1997.