einer der beiden 2mecs.

Schwulenbewegt, Aids- und Therapie-Aktivist. Von 2005 bis 2012 Herausgeber www.ondamaris.de Ulli ist Frankreich-Liebhaber & Bordeaux- / Lacanau-Fan.

Mehr unter 2mecs -> Ulli -> Biographisches

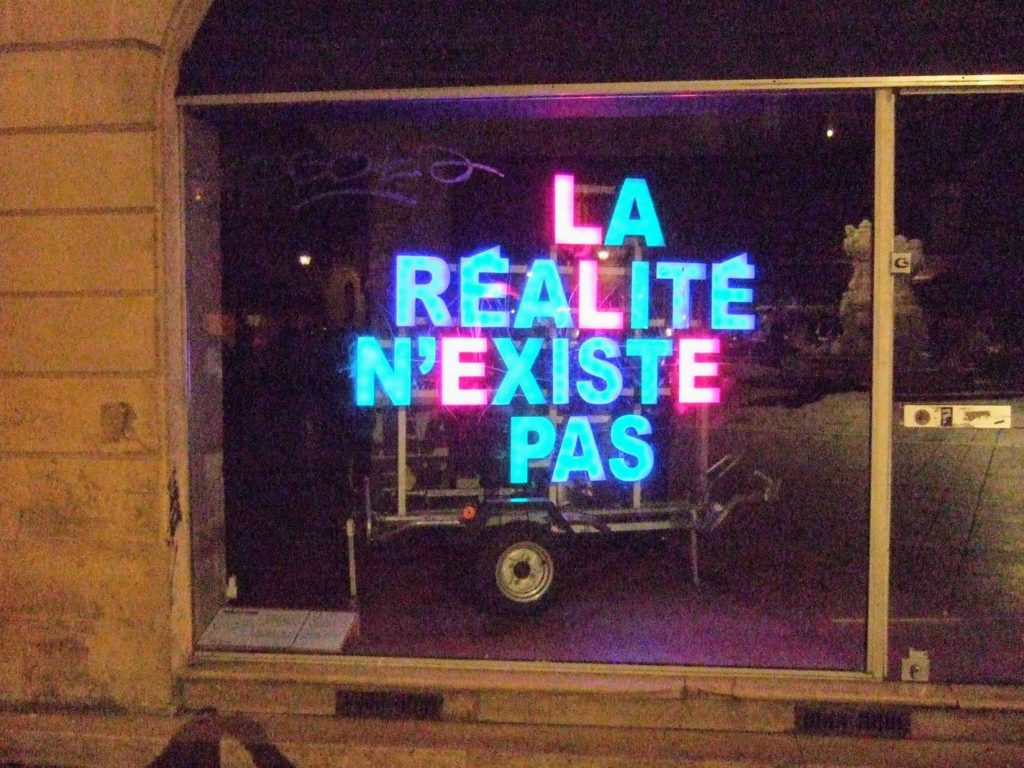

streetart Amsterdam, alle Photos aufgenommen Frühjahr 1987

Das Atomkraftwerk AKW Fessenheim mit seinen zwei Druckwasser-Reaktoren befindet sich auf der französischen Seite des Rheins, nur 20 km von Freiburg entfernt. Der Ort befindet sich im seismisch aktiven Oberrhein-Graben. Das EdF Kernkraftwerk Fessenheim produzierte noch 2019 annähernd 90% des Stromverbrauchs des Elsaß. Dieses Atomkraftwerk steht wie kein zweites AKW dafür wie sehr Frankreich bei seiner Energieversorgung auf Atomkraft setzt.

Das AKW Fessenheim ist das älteste noch in Betrieb befindliche AKW Frankreichs. Die Inbetriebnahme war am 1. Januar 1978 (Druckwasserreaktor I, 900 MW) bzw. 1. April 1978 (Reaktor II). Baubeginn war bereits am 1. September 1971 (Reaktor I) bzw. am 1. Februar 1972 (Reaktor II).

Noch im Juli 2011 (nur vier Monate nach der Atomkatastrophe von Fukushima, hatte die zuständige Atom-Aufsichtsbehörde ASN noch die Genehmigung erteilt, Reaktor Fessenheim I für weitere zehn Jahre zu betreiben. Zu diesem Zeitpunkt war das Kraftwerk bereits 34 Jahre in Betrieb. Die Laufzeit-Genehmigung von Reaktor II wurde im April 2013 um ebenfalls zehn Jahre bis 2023 verlängert.

Kurz darauf, am 20. Juli 2013 erklärte der französische Umweltminister Philippe Martin in einem Interview, er werde Fessenheim bis Ende 2016 schließen: „Je fermerai Fessenheim d’ici au 31 décembre 2016.“ Bereist 2012 hatte der damalige französische Staatsprsäident Francois Holande erstmals eine ‚Energiewende‘ und die Schließung von Atomkraftwerken angekündigt.

Ende Juli 2018 wurde bekannt, dass der französische Energieproduzent EDF plant, dieses AKW doch noch ‚bis zum letzten Quartal 2019‘ zu nutzen.

Und im Oktober 2018 ließ EDF wissen, man bereite sich auf das Abschalten ‚bis 2022‘ vor. Der erste Reaktor solle bis September 2020, der zweite bis August 2022 herunter gefahren werden. Als Grund für die weitere Verschiebung wird insbesondere die Verzögerung der Fertigstellung des EPR Flamanville genannt.

Diese Planungen standen zwischenzeitlich wieder infrage, nachdem der conseil d’état (Staatsrat) am 25. Oktober 2018 auf Antrag der Gemeinde sowie von Gewerkschaften den Erlass vom April 2017 zur Schließung für ungültig erklärte.

Am 27. November 2018 allerdings erklärte Präsident Macron bei der Vorstellung des Zehn-Jahres-Plans zur Energiewende, das AKW Fessenheim werde im Sommer 2020 endgültig stillgelegt.

Insgesamt sollen, so Macron, bis 2035 14 der derzeit 58 Reaktoren in Frankreich geschlossen werden. Der Anteil der Atomkraft solle von 75% auf 50% sinken.

Am 2. Februar 2019 teilte Innenminister de Rugy mit, Reaktor I solle im März 2019, Reaktor II im August 2020 vom Netz gehen.

Der Termin für die Stilllegung des AKW Fessenheim steht: Reaktor 1 soll im März 2019 vom Netz gehen, Reaktor 2 im August 2020. Das hat der französische Umweltminister @FdeRugy heute mitgeteilt. https://t.co/AgDXs5zz3K

— SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) February 1, 2019

Bruno Poirson, Staatssekretär für ökologischen Wandel, bestätigte am 20. Juni 2019 erneut, Fessenheim werde mit beiden Reaktoren defintiv 2020 geschlossen, auch unabhängig von weiteren Verzögerungen am EPR Flamanville.

Ende September 2019 wurde bekannt, dass Fessenheim 1 am 22. Februar 2020 abgeschaltet wird. Fessenheim 2 wird am 30. Juni 2020 endgültig abgeschaltet. Stromkonzern EdF erhält eine ‚Entschädigung‘ in Höhe von 400 Millionen Euro vom Staat.

Die Abschaltung von Reaktor I begann am 21. Februar 2020 um ca. 20:30 Uhr und war um 2:00 Uhr am 22. Februar beendet. Am 29. Juni 2020 um 23:00 Uhr wurde auch der verbliebene Reaktor 2 endgültig vom Netz genommen. Anfang September 2022 kamen die letzten Brennelemente aus Fessenheim in der Wiederaufbereitungsanlage in La Hague an.

Die Abschaltung von Fessenheim I war ein historischer Schritt, wie Energieministerin Elisabeth Borne betonte. Erstmals überhaupt ist in Frabnkrich ein Reaktor endgültig vom Netz genommen worden.

Der Abriss von Fessenheim allerdings werde nicht vor dem Jahr 2025 beginnen. Die Brennelemente allerdings sollen bis 2023 entfernt werden.

Erste Pläne für den Abriss hatte EDF bereits im September 2019 vorgestellt. Sie werden derzeit von der Autorité de sûreté nucléaire (ASN) geprüft. Detaillierte Planungen werden bis Ende 2020 erstellt.

Stromkonzern EdF schlägt vor, am Standort des bisherigen Kraftwerks ein Technocentre zu errichten. Komponenten aus anderen Atomkraftwerken Frankreichs könnten dann hier gereinigt und recycelt werden. Bis 2035 werden weitere 12 Atomkraftwerke abgeschaltet. Wird Fessenheim statt Atomkraftwerk-Standort dann zur Atommüll- und Reaktorschrott-Deponie? Zu einer nuklearen Recyclinganlage?

2023 sieht Fessenheim sich zudem als potenziellen Standort für ein neues Mini-AKW.

Der französische Bildhauer Aimé-Jules Dalou wurde am 31. Dezember 1838 in Paris geboren. Er starb am 15. April 1902 in Paris. Beigesetzt wurde Dalou auf dem Cimetière de Montmartre.

Als eines seiner Meisterwerke gilt le paysan / le grand paysan (Der große Bauer; 1897 / 1902). Dieses Meisterwerk des Naturalismus wird im Grand Palais (Musée d’Orsay) in Paris gezeigt.

In Bourges im vom Landschaftsgärtner Paul Marguerita realisierten Jardins des Prés Ficheaux wird ein steinernes Modell gezeigt.

Dalou studierte an der Pariser Kunsthochschule. 1861 stellte er erstmals selbst öffentlich aus. 1871 wurde Jules Dalou, damals Kurator am Musée du Louvre unter Gustave Courbet, beschuldigt an den Aufständen der Pariser Kommune teilgenommen zu haben. Er floh im Juli 1871 nach England, wo er große Bekanntheit erreichte.

Wegen seiner Beteiligung an den Kommune-Aufständen wurde er iun Abwesenheit zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Erst nach einer Amnestie-Erklärung konnte er 1879 nach Frankreich zurückkehren.

Die letzten 12 Jahre seines Lebens widmete Dalou einem Ziel: ein Monument zu schaffen zu Ehren des Arbeitenden, ein Arbeiterdenkmal. Er arbeitete daran ab 1889. Eine Realisierung erlebte er nicht mehr zu Lebzeiten – das Denkmal wurde nie aufgestellt.

1897 entstand ein erstes Gips-Model Le Grand Paysan, zuerst ausgestellt 1902. Im Jahr seines Todes (1902) ist nur diese Figur des Bauern vollendet.

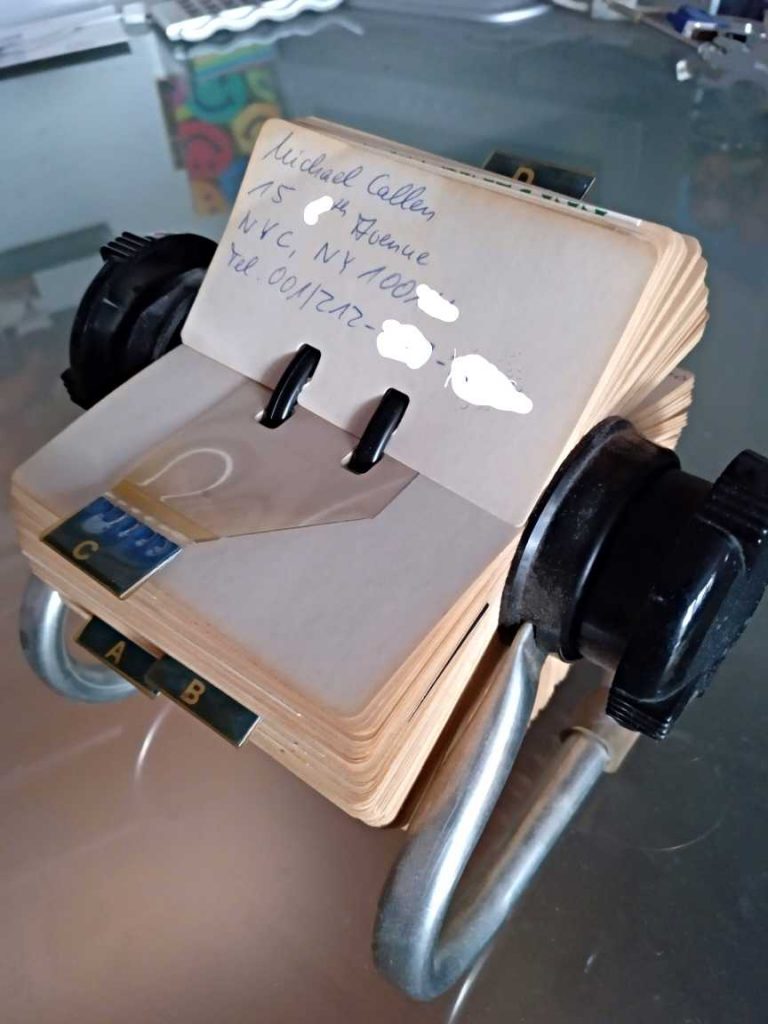

Der Sänger, Komponist und Autor Michael Callen (1955 – 1993) war in den frühen Jahren der Aids-Krise wesentlich am Entstehen des Aids-Akvismus beteiligt.

Miachel Callen wurde am 11. April 1955 in Rising Sun, Indiana geboren. 1982 erfuhr Michael von seiner Diagnose. Erst kurz zuvor, 1980, hatte er eine Karriere als Pop-Sänger begonnen und u.a. die schwule A-Capella-Band ‚The Flirtations‘ gegründet. 1988 veröffentlichte er das Solo-Album ‚Purple Heart‘.

Michael Callen gilt als einer der ‚Erfinder des safer Sex‚: 1983 veröffentlichte er gemeinsam mit dem New Yorker Arzt Joseph Sonnabend (1933 – 2021) und Richard Berkowitz (portraitiert in dem Dokumentarfilm ‘Sex positive’) eine der ersten HIV-Aufklärungsschriften: “How to Have Sex in an Epidemic“.

Michael war an der Gründung vieler Organisationen und Projekte beteiligt, so ‚People with AIDS Coalition‘, ‚Community Research Initiative‘ oder ‚National Association of People with AIDS‚.

Bezeichnungen wie ‚Aids-Opfer‘ oder ‚Aids-Patient‘ fand er unpassend oder diskriminierend – als Reaktion prägte er die Bezeichnung ‚People with AIDS‚.

Michael Callen galt als ‚Langzeitüberlebender‘. 1990 veröffentlichte er das Buch ‚Surviving AIDS‘.

Michael spielte mit (als ‚Miss HIV‘, Szene unter dem Mikroskop) in dem Film ‚zero patience‘, der am 11. September 1993 Premiere hatte.

Michael Callen starb am 27. Dezember 1993 im Alter von 38 Jahren in Los Angeles.

.

Video: Michael Callen 1993 auf HBO im Interview

.

Michael Callen war einer der vehementen Vertreter der Thesen des Aids-Leugners Peter Duesberg (der u.a. behauptete HIV sei nicht die Ursache von Aids). Callen vertrat eine Position, die von vielen ACT U Aktivisten als moralisierend empfunden wurde (und für die Rosa von Praunheims Aids-Triologie zum Gegenstand von ACT UP Protesten wurde).

„… denke ich, dass wir Schwulen die Diskussion über unsere Lebensstile dringend führen müssen, sie ist lange überfällig und darf auch unter dem Vorwand des aidsbedingten Moralisierens nicht weiterhin vertagt werden. … Über den Zusammenhang zwischen Promiskuität, auf sexuellem Weg übertragenen Krankheiten und Aids aber muss diskutiert werden dürfen, ohne dass Schwulenpolitiker laut aufheulen und einen als Sexualfaschisten diffamieren.“

Michael Callen im Interview mit Udo Schüklenk, magnus 3. Jg. Nr. 7, Juli 1991

[Wie beurteilst du heute die Arbeit von ACT UP?] „Eher enttäuschend. ACT UP schafft zwar öffentliches Bewusstsein dafür, dass Aids als gesellschaftlichens Problem nach wie vor existiert, dennoch halte ich diese Aktionsgruppen mittlerweile für eher misslungene Projekte. Von denen, die ACT UP damals gegründet haben, geschah das in der erklärten Absicht, nicht nur Gelder für eigene Forschungsprojekte zu organisieren, sondern zentral auch Ressourcen für eigene Forschungsansätze zu finden. Seinerzeit ist nahezu alles Geld in Anti-HIV-Forschung verpulvert worden; wir Patienten sind in klinischen Versuchen mit allen möglichen hochtoxischen Substanzen mehr oder weniger vergiftet worden. … Die Legende von der absoluten Tödlichkeit der Aids-Erkrankungen führt dazu, Menschenmaterial für Versuche mit hochgiftigen Substanzen zu rekrutieren.“

.

Ach Michael …

(Michael in meinem Rolodex …)

Das ehemalige Zirkus-Gebäude Schilleroper in Hamburg St. Pauli wurde ursprünglich für den Zirkus Busch erbaut. Die Rotunde gilt in Deutschland als einmalig. Das Gebäude steht seit 2006 komplett leer. Seine Zulunft ist unsicher.

Die Schilleroper wurde in den Jahren 1889 (Baugesuch) bis 1891 für den Circus Busch (heute Circus Busch-Roland) gebaut. 1891 wurde der Stahlskelettbau mit einer Gala-Vorstellung eröffnet.

1899 übernimmt der erfolgreiche Zirkus Busch den Konkurrtenten Renz – und zieht um in dessen Gebäude am Millerntor. 1905 wird das Gebäude zum Schiller-Theater umgebaut. Es eröffnet am 19. April 1905. 1916 geht das Theater in Konkurs, auch aufgrund kriegsbedingter Einnahme-Rückgänge.

In den Folgejahren finden zahlreiche Besitzerwechsel statt. Im April 1931 wird das Gebäude zwangsversteigert. Nach Umbau wird es 1932 neueröffnet als Oper. 1939 wird es behördlich geschlossen. Im 2. Weltkrieg wird das Gebäude als Wartungshalle für Militär-Fahrzeuge, später als Kreigsgefangenenlager genutzt und im Krieg teilweise zerstört.

Ab den 1950er Jahren wird das Gebäude als Hotel genutzt, als „Hotel Schiller-Oper“. Nach erneutem Konkurs erfolgt 1952 eine weitere Zwangsversteigerung. In den 1960er Jahren wird das Gebäude als Wohnhaus für so genannte ‚Gastarbeiter‘ genutzt, im Foyer ein Restaurant eröffnet. Mitte der 1970er Jahre führt ein Brand zu weiteren Zerstörungen.

In dne 1990er Jahren sind in den Abbauten Asylbewerber untergebracht; das Foyer wird wieder asls Restaurant genutzt. Zwischen 2003 und 31. März 2006 wird das Foyer ein letztes Mal genutzt – für den beliebten Club ‚Schilleroper‘.

Seit 2012 steht die Schilleroper unter Denkmalschutz (nachdem dies bereits 1998 angekündigt wurde). Zuvor hatte das Denkmalamt 2007 bereits einem Abriss-Antrag der Eigentümer widersprochen.

Der ‚Denkmalschutz‘ heißt bei der Schilleroper allerdings: das Objekt steht zwar auf der ‚Verzeichnis erkannter Denkmäler‘ der Hansestadt Hamburg (pdf). Es ist allerdings bisher kein eingetragenes Kulturdenkmal. (Welche Gefahren darin liegen können, zeigt 2019 erneut der Abriss des Cityhofs in Hamburg).

Im April 2018 zeigte ein Gutachten, dass das Gebäude zwar Schäden aufweist, akut aber keine Einsturzgefahr besteht. Es sei sanierungsfähig. Allerdings seien umfassende Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Zuvor hatte der Eigentümer mit mehreren Gutachten versucht, eine Befreiung von Denkmalschutz-Auflagen zu erreichen.

Der Eigentümer des Gebäudes (eine immobilienforma) ist anonym, die Interessenwahrnehmung erfolgt durch die Schilleroper GmbH. Persönliche Gesprächsversuche scheiterten bisher, die Kommunikation mit der Stadt erfolgt ausschließlich schriftlich.

Die Stadt bereitete Ende 2018 eine Sicherungsverfügung an den Eigentümer (der Neubauten planen soll) vor, um das Gebäude zu erhalten. Diese sollte Anfang 2019 zugestellt werden. Sollte der Eigentümer die angeordneten Reparaturen nicht vornehmen lassen, werde eine Ersatzvornahmen angeordnet – die Stadt werde die Reparaturen selbst veranlassen, auf Kosten des Besitzers.

Eine Intiative sammelte mehrere Tausend Unterschriften für den Erhalt der Schilleroper.

Im Sommer 2021 wurde nach Abriss der Nebengebäude die denkmalgeschützte Stahlkonstruktion freigelegt. Sie soll entlastet und durch eine Stützkonstruktion stabilisiert und gesichert werden.

Denkmalgeschützt an der Schilleroper ist seit 2012 nur die Stahlkonstruktion.

Zu den Maßnahmen hatte der zuständige Bezirk Mitte die Eigentümerin unter Androhung einer Geldstrafe aufgefordert. Aufgrund erheblicher Schäden an einer Wand des Gebäudes bestünde Gefahr im Verzug, so der Bezirk.

Die Arbeiten werden durch einen Sachverständigen begleitet, der vom Denkmalschutz-Amt bestellt wurde.

Ende August verhängte die Stadt Hamburg ein sofortigen Baustopp der Abrissarbeiten an den Nebengebäuden. Grund war eine unsachgemäße Durchführung der Arbeiten. Die Aufstellung eines Stützturms in der Mitte wurde zur Stabilisierung der Stahlkonstruktion angeordnet.

Ende 2023 hat das Stahlskelett immer noch keinen Rostschutz, es steht ungeschützt. Der völlige Verfall droht.

Anfang Dezember 2025 entschied das Verwaltungsgericht Hamburg, dass die Eigentümerin zur Sicherung und Erhaltung des denkmalgeschützten Stahlskeletts verpflichtet ist. Unterlässt sie dies, ist eine Ersatzvornahme durch die Stadt Hamburg möglich. Die Eigentümerin kann gegen das Urteil vor dem Oberverwaltungsgericht Widerspruch einlegen.

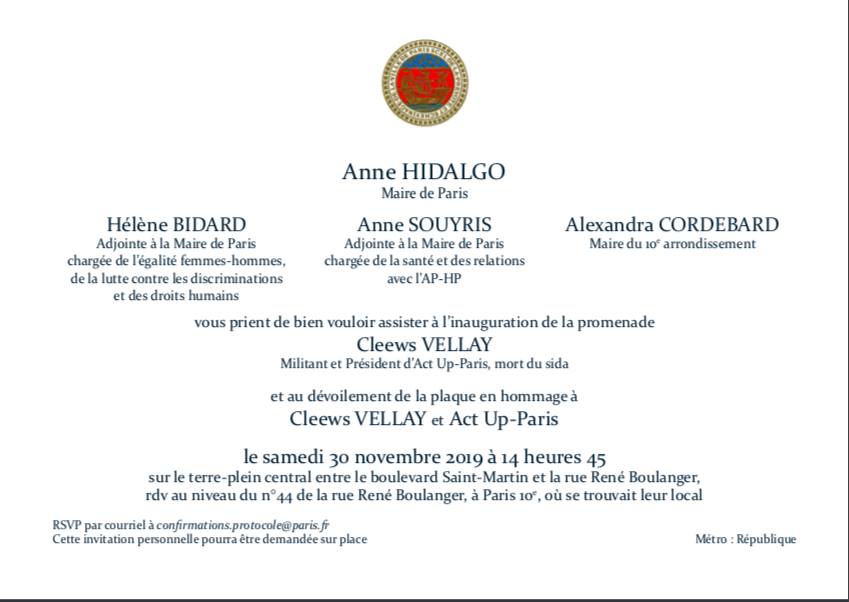

Der französische Aids-Aktivist und Präsident von ACT UP Paris Cleews Velay prägte intensiv die Aids-Bekämpfung in Frankreich in den frühen 1990er Jahren.

Cleews Velay, famous second president of ACT UP Paris in the 90s, in 2019 will be honoured by the city of Paris with a memorial plaque as well as naming a street in Paris.

Cleews Velay (auch ‚Reine des Quetsches‘ genannt, s.u.) wurde am 3. Februar 1964 in Gonesse (Val d’Oise) geboren. Seine Mutter verließ die Familie als er 6 Jahre alt war. Sein homophober Vater warf ihn aus dem Haus, als er von Cleews Homosexualität erfährt. 1986 (bei seinem ersten HIV-test) erfuhr Cleews von seiner HIV-Infektion.

Seit der Gründung im Juli 1989 war Cleews Velay bei ACT UP Paris aktiv. Von September 1992 bis September 1994 (kurz vor seinem Tod) war er als Nachfolger des Gründers Didier Lestrade Präsident von ACT UP Paris (Generalsekretär war zu der Zeit Nicolas Roland).

Cleews starb am 18. Oktober 1994 in Paris an den Folgen von Aids. Im Krankenhaus war er u.a. von Chansonstar Barbara besucht worden, die sich bereits seit 1988 sehr im Kampf gegen Aids engagierte.

Politisch war Cleews bis über den Tod hinaus. Auf seine Anweisung hin war seine Beisetzung am 26. Oktober 1994 ein ‚politischer Akt‘. Cleews Sarg wurde in einer Art ‚politischer Prozession‘ vom Schwulen- und Lesbenzentrum zum Friedhof Pere Lachaise getragen. Über 500 Personen nahmen teil. Auf Pere Lachaise fand die Einäscherung statt.

Einige Tage später wurde seine Asche öffentlich verstreut – unter anderem im Rahmen einer Aktion bei einer Versammlung von Versicherungsvertretern (die Versicherung UAP schloss damals HIV-Positive von der Deckung aus), sowie bei einem Treffen mit Vertretern des Pharmakonzerns Glaxo (bei dem es darum ging, wie schnell das damals neue Medikament 3TC verfügbar wird).

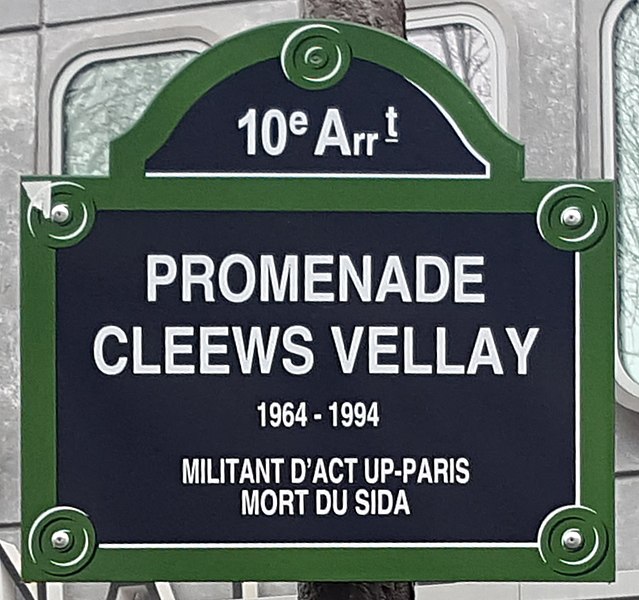

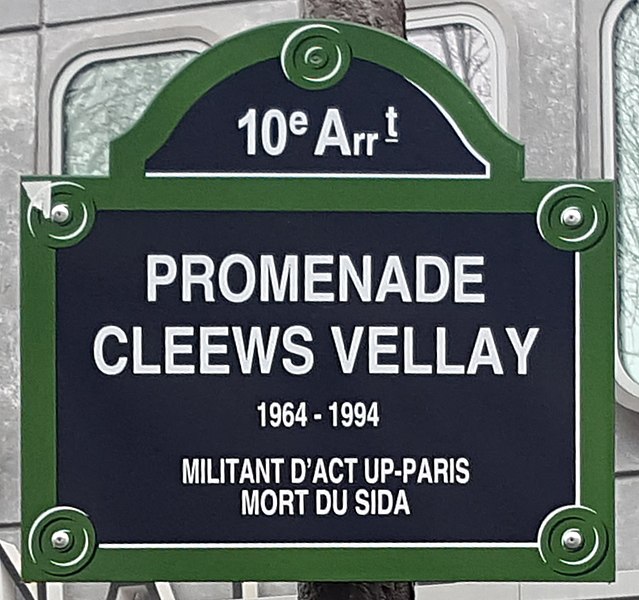

Die Stadt Paris ehrt 2019 Cleews Velay auf besondere Weise. An den ACT UP Aktivisten wird mit einer Gedenkplakette erinnert, zudem wird eine Promenade nach ihm benannt. Beides wird am 30. November 2019 eingeweiht.

An der Fassade des Hauses Nr. 44 in der rue René Boulanger wird eine Gedenkplakette angebracht. Sei soll den Text „En mémoire de Cleews Vellay (1964-1994) mort du sida PrésidentE d’Act Up-Paris dont le local se trouvait dans cet immeuble“ (In Gedenken an Cleews Velay (1996 – 1994), der hier wohnte, gestorben an den Folgen von Aids, Präsident von ACT UP Paris) tragen. Die Promenade zwischen dieser Straße und dem Boulevard Saint-Martin soll nach Velay benannt werden.

.

„Au fait, docteur, si demain vous me proposez des quetsches pour durer encore un peu, je les prendrai, jusqu’au dégoût, parce qu’il faut bien l’avouer ici : j’ai envie de vivre, et pas seulement pour faire chier le monde.“

(Herr Doktor, und wenn Sie mir morgen Zwetschgen verschreiben würden damit ich ein wenig länger lebe, ich würde sie bis zum Erbrechen nehmen. Denn es geht darum: ich habe Lust zu leben, und das nicht nur um die Welt wütend zu machen. [Übers. UW])

.

In dem Film 120 BPM hat Regisseur Robin Campillo Cleews portraitiert in Form der Film-Figur des Sean [siehe auch ACT UP und Gewaltfreiheit].

.

Cleews hat mich damals zutiefst beeindruckt. Er war politisch aus tiefster Überzeugung, auf eine radikale Weise offen mit seiner HIV-Infektion und Aids-Erkrankung. Er stand für einen Mut, wie ihn nur wenige hatten. Und Cleews stand beispielhaft dafür, über die Schranken der eigenen Betroffenheit als schwuler Mann weit hinaus zu blicken – ihm war es immer ein wichtiges Anliegen, auch Frauen, Drogengebraucher, Menschen mit Migrationshintergrund mit einzubeziehen.

1958 wurde in Hamburg der Hochhaus-Komplex City Hof eingeweiht (Fertigstellung 1997). Es war eine der ersten Hochhaus-Anlagen die nach Ende des 2. Weltkriegs in Hamburg errichtet wurden, und ein bedeutendes Beispiel der Nachkriegsmoderne.

2019 wurde der City Hof nach langen Kontroversen trotz Denkmalschutz abgerissen.

Architekt des Cityhofs war Rudolf Klophaus Klophaus wurde 1885 nahe Solingen geboren. Er starb 1957 in Hamburg.

Klophaus, Zeitgenosse des Hamburger Architekten Werner Kallmorgen, realisierte u.a. das Kontorhaus Mohlenhof, den Altstädterhof, den Umbau und die Aufstockung des Klockmann-Hauses sowie das Pressehaus Speersort und das Bartholomayhaus im Kontorhausviertel.

Klophaus war in der NS-Zeit an zahlreichen offiziellen Großaufträgen beteiligt. In der Entnazifizierung wurde er zunächst als ‚minderbelastet‘, später als ‚Mitläufer‘ eingestuft.

Der City-Hof wurde ab 1952 auf dem Grundstück des ebenfalls von Klophaus entworfenen monumentalen Baus der Verwaltungszentrale der Hamburger Hochbahn errichtet. Dieser wurde 1938 begonnen, jedoch nicht fertiggestellt und nach Kriegsende wieder abgerissen.

Klophaus, der im benachbarten Kontorhausviertel bereits mehrere Bauten errichtet hatte, bekam den Auftrag zur Errichtung des Cityhofs. Er entwarf einen Gebäudekomplex aus vier quergestellten aufgeständerten Hochhaus-Scheiben, die durch eine Ladenpassage miteinander verbunden wurden.

Die Hochhäuser wurden mit weißen Keramikplatten (Leca) verkleidet [auf den Fotos des Abrisses gut zu erkennen]. 1977 wurden über diesen (teilweuise beschädigten) Keramikplatten graue Eternitplatten montiert.

Die Fertigstellung des City Hofs erlebte Klophaus selbst nicht mehr, er starb kurz vorher am 3. Juli 1957.

Im Mai 2013 wurde der Cityhof unter Denkmalschutz gestellt. Am 31. März 2016 stimmte der Hamburger Senat einem Verkauf des Gebäudes zu. Den Zuschlag erhielt ein ortsansässiges Bauunternehmen. Dessen Konzept sah einen Abriss und Neubebauung der Fläche vor. Intensive Diskussionen um Erhalt oder Abriss des City Hofs unter Einbeziehung der UNESCO / ICOMOS (aufgrund es Welterbe-Status von Speicherstadt und Kontorhausviertel) folgten. Denkmalschützer, Architekten und Initiativen protestierten.

Am 20. März 2019 wurde der Abbruch des City Hofes trotz Denkmalschutz genehmigt.

Mitten in Bordeaux, in der Gironde-Mündung befindet sich seit 2017 mit SEENEOH eine experimentelle Anlage zur Erforschung der Nutzbarkeit von Strömungen zur umweltfreundlichen Energiegewinnung.

SEENEOH, die ‚Site Expérimental Estuarien National pour l’Essai et l’Optimisation d’Hydroliennes‚ (Nationale Versuchs-Anlage zur hydroelektrischen Energiegewinnung), dient dazu, die Chancen der Energiegewinnung aus Gezeitenströmung zu untersuchen.

Die Mündung der Gironde ist die größte Flussmündung Europas. Ein Tidenhub von maximal über 5 Meter sowie starke Strömungen von bis zu 3,6 Meter pro Sekunde kennzeichnen die Strömung. Zu 80% der Zeit liegt die Strömungsgeschwindigkeit sicher über 1 m/s. (Surfer nutzen dies bei der Gezeitenwelle Mascaret)

SENEOH Bordeaux hydroelektrische Versuchanalage (Anlage am Fluss,im Hintergrund die Strassenbahn Bordeaux auf der pont de Pierre )

SENEOH Bordeaux hydroelektrische Versuchanalage (Anlage am Fluss,im Hintergrund die Strassenbahn Bordeaux auf der pont de Pierre )

Die zentrale Anlage mit dem 27m langen und 11m breiten Turbinengehäuse wurde Mitte Feburar 2017 nahe der pont de Pierre positioniert. Sie weist insgesamt eine Kapazität von 250 kW auf.

Am 1. März 2018 ging die Anlage offiziell in Betrieb. Zuvor wurden bereits ab Mitte 2017 HydroQuest Turbinen untersucht.

Die Anlage SEENEOH (tidal test site #tidalenergie ) ist mit dem Stromversorgungs-Netz der Stadt Bordeaux verbunden. Die Gezeitenstrom-Versuchsanlage ist einzigartig in Frankreich.

Auf drei schwimmenden Platformen, benannt Quebec, Bristol und Bilbao, werden technische und Umwelt- Untersuchungen durchgeführt. Verschiedenste Typen von Strömungs-Turbinen können hier unter realen Bedingungen auf ihre Einsatzfähigkeit untersucht werden.

Seeneoh ist seit 2012 als private Gesellschaft (SAS) verfasst. Eigentümer sind Cerenis, Energie de la Lune, Valorem und Route des Lasiers.

Horst Janssen wurde geboren am 14. November 1929 in Wandsbek bei Hamburg. Er wuchs zusammen mit seiner Mutter, der aus Oldenburg stammenden Damenschneiderin Martha Janssen, bei den Großeltern in Oldenburg auf.

1945 zog Janssen nach Hamburg zu seiner Adoptivmutter, der Schwester seiner 1943 verstorbenen Mutter. Von 1946 bis 1951 studiert er in der Landeskunstschule am Lerchenfeld, seit Beginn als Meisterschüler von Alfred Mahlau. In seiner Klasse u.a. auch Vicco von Bülow (aka Loriot) und der Grafiker Herbert Grunwaldt (1928 – 2014).

Am 14. November 1992 erhielt Janssen die Ehrenbürgerwürde der Stadt Oldenburg.

Jannsen gilt als einer der herausragenden Zeichner und Grafiker des 20. Jahrhunderts.

Am 13. November 2000 wurde in Oldenburg nahe dem Pferdemarkt das Horst Janssen Museum eröffnet.