Mittags, plötzlich scheint der Himmel nach dem tristen Grau des immer noch andauernden Winters ein wenig blau zu zeigen, Spuren von Sonne. In einem plötzlichen Anfall von Wahnsinn beschließe ich, mein Motorrad aus dem Winterschlaf zu erwecken. Na ja, der ADAC muss doch helfen, dann geht’s zu einer kleinen Tour auf die Autobahn, Richtung Dessau – Leipzig. Auch wenn ab und an tatsächlich Sonne zu sehen ist, welche Täuschung. Die Temperaturen sind lausig, ohne Heizgriffe würden mir jetzt die Finger längst abgefallen sein. Durchgefroren komme ich nach eineinhalb Stunden wieder zuhause an.

Donnerstag, 9. März 2006 – Der polnische Staatspräsident Lech Kaczynski ist in der Stadt, hält zum Abschluss seines Staatsbesuchs auf Einladung des Instituts für Europarecht der Humboldt-Universität (HU) eine Rede über das „Solidarische Europa“ im Audimax.

Genau jener Kaczynski, der sich schon als Bürgermeister von Warschau bei Schwulen und Lesben nicht nur in Polen einen zweifelhaften Ruf u.a. dadurch erworben hat, dass er Schwulen- und Lesbendemos verboten hat, oder Homosexualität auf alle mögliche Art und Weise verunglimpfte. Inzwischen hat er es zum Staatspräsidenten gebracht, irritiert selbst konservative deutsche Politiker durch zutiefst europaskeptische, manchmal europafeindliche Äußerungen.

Das Audimax, in dem Kaczynski sprechen soll, ist abgeriegelt, einzig eine Videoübertragung im Kinosaal ist offiziell zugänglich. Nach einer vom LSVD initiierten Demonstration vor dem Haupteingang der HU verschaffen sich einige schwule Aktivisten dennoch Eintritt in das Audimax, protestieren lautstark gegen die Verweigerung von Grundrechten für Schwule und Lesben in Polen. Hindern Kaczynski zunächst erfolgreich am Reden, ein Redakteur der ‚Siegessäule’ wirft ihm auf dem Podium vor, er „verhetze das polnische Volk, er schüre den Katholizismus“ (was auch immer er damit meinte).

Nach seiner Rede, aufgrund einer Frage aus dem Auditorium, kommt Kaczynski nicht umhin, sich doch noch zur Homosexualität zu äußern. Die Förderung der Homosexualität, meint er, führe doch in letzter Konsequenz dazu, dass die Menschheit aussterben müsse.

15 Jahre

Fünfzehn Jahre ist Jean-Philippe nun schon verstorben. Was mir immer noch zwar nicht wie gestern aber doch wie vor einigen Monaten, höchstens wenigen Jahren vorkommt, ist realiter nun schon 15 Jahre her. Werden wir uns wiedersehen? Hast du deine Ruhe gefunden?

Sitze im Park bei uns um die Ecke, habe ein Bündel Rosenduft-Räucherstäbchen für Jean-Philippe angezündet. Tot, nicht mehr da, das ist immer noch so schwer verständlich, so schwer fassbar für mich.

.

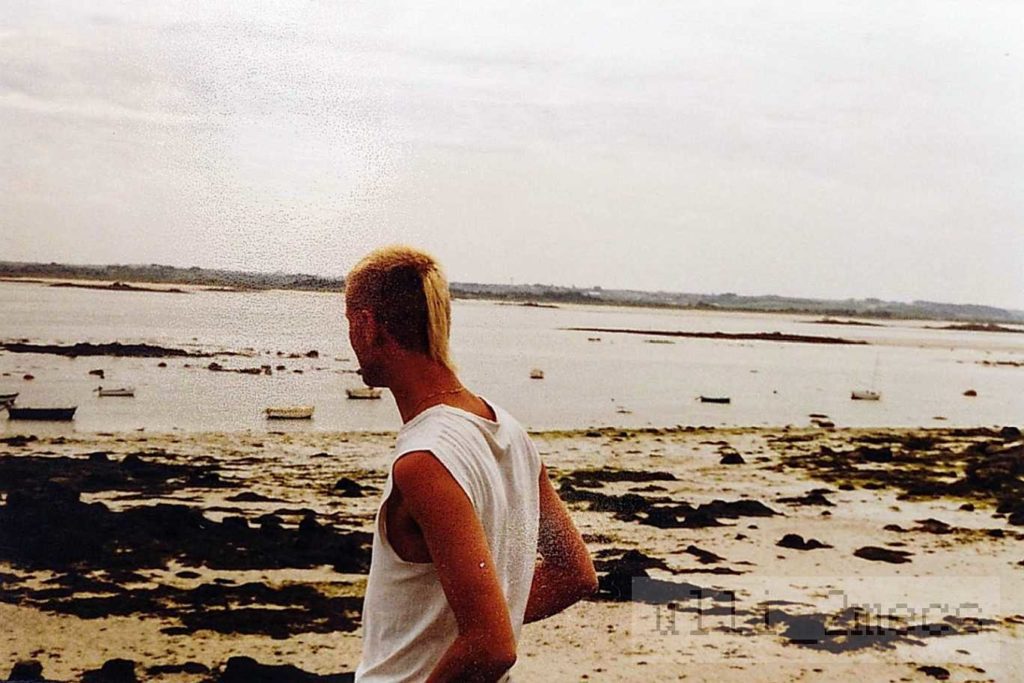

Strandgedanken

Lacanau, Le Porge. Etwa auf halbem Weg zwischen Gironde-Mündung und dem Becken von Arcachon. Endlose Sandstrände, selbst bei Flut wohl 10 bis 15 Meter breiter Sandstreifen. Eine Dünenkette, die landseitig in niedrige Krüppelkiefer-Landschaften übergeht, bevor nach etwa 30 Metern der Kiefernwald beginnt, der sich kilometerweit ins Landesinnere erstreckt.

Eine erst vor wenig mehr als 100 Jahren künstlich entstandene Landschaft, die Kiefernwälder angelegt zur Sicherung und Befestigung, aber auch Nutzbarmachung der zuvor riesigen, oft weit über 10 km breiten Sand- und Dünenlandschaften. Die wenigen Orte, aus langer Erfahrung um Aggressivität und Rauheit von Meer, salziger Luft und winterlichen Stürmen in der Regel mindestens zehn Kilometer vom Strand entfernt in Richtung Landesinneres gelegen, erst Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts wurden kleine zugehörige Küsten-Bade-Städtchen vorgelagert am Meer angelegt.

Die Künstlichkeit der Landschaft – die Kiefern oft Hunderte von Metern lang in Reih und Glied gesetzt, keinerlei natürliche „Un-“ Ordnung – beeinträchtigt dennoch nicht ihren enormen Reiz auf mich. Drei Wochen hier, und ich wünsche mir manches Mal, die Welt bestünde nur aus Kiefernwäldern mit ihrem kilometerlangen Farbenspiel von grau-braunen und allen möglichen Grün-Schattierungen von frisch, vor Jugend strotzend gelb-grün bis dem Alter sich beugenden Dunkelgrün bis Hellbraun. Der Kontrast zwischen diesen beiden Farben, den nur wenig variierenden Gelbtönen des Sands, der Dünen, dem blau des Himmels, wechselnd von klar leuchtendem hellblau an Sonnentagen über schmutziges graublau an trüben, regnerischen Tagen bis zu allen denkbaren gelb-orange Tönen während der abendlichen, jedes Mal wieder mit Begeisterung bestaunten Sonnenuntergänge.

Dazu, wie ein ständiger, unbeeinflussbar vorhandener Hintergrund, das Rauschen des Meeres, mal in meditativ-friedlicher Gleichmäßigkeit, zu Vollmond oder an stürmischen Tagen auch mit fordernder, manchmal aggressiver Kraft. Immer dabei aber mit der Klarheit, ich (das Meer) bin so unendlich groß, so unendlich viel, so unendlich unfassbar weit, du (Ulli) nur ein kleines winziges Einziges – also nimm dich, deine Sorgen und Probleme nicht so wichtig, sie sind unbedeutend angesichts dieser Größe und Ewigkeit. Meditative Klarheit des Meeres, dazu ruhige, angenehme Farbenspiele von gelb, blau und grün, ohne jegliche Hektik – das wird wohl immer Faszinosum und Reiz dieser Landschaft für mich sein.

.

Oswald T. Weber

Oswald Tex Weber

geboren am 16. April 1932

gestorben am 23. Juli 1998

was is

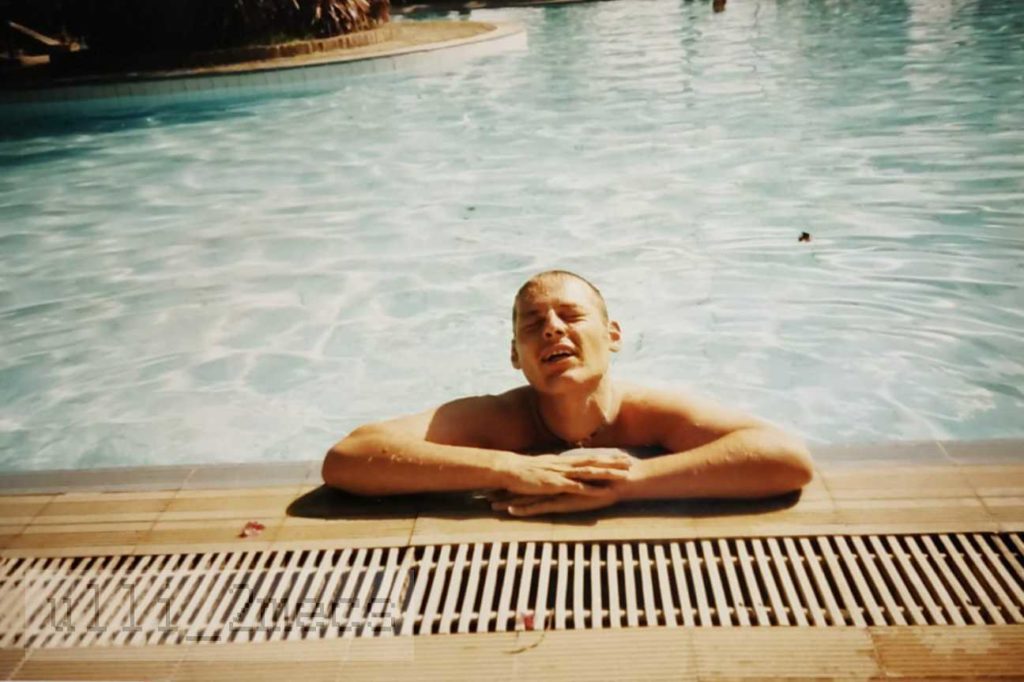

Hotelzimmer

Cruising

Selbstbild mit Zopf

Arbeitszimmer