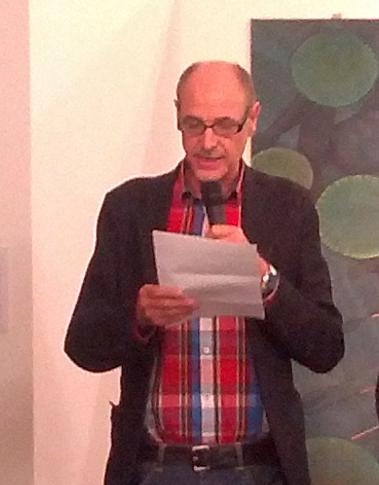

Remi Laurent, französischer Schauspieler, wurde in Deutschland insbesondere bekannt durch die beiden Filme ‚Her mit den kleinen Engländerinnen‚ sowie ‚Ein Käfig voller Narren‚. Er starb 32jährig 1989 an den Folgen von Aids.

Rémi Francois Simon Laurent wird am 12. Oktober 1957 in Suresnes geboren. Er verbringt seine Jugend gemeinsam mit einem Bruder und einer Schwester in Paris (16. Arrondissement). Er lernt Klavier, entscheidet sich früh Schauspieler zu werden.

Er hat eine Beziehung mit der Schauspielerin Anne Caudry (Anne-Marie-Louise-Jehanne Bernanos, 28.5.1957 – 23.8.1991; an den Folgen von Aids verstorben).

Am 23. Oktober 1984 heiratete Rémi Laurent in Budapest die Tänzerin Emöke Masznyik.