Autor: Ulrich Würdemann

einer der beiden 2mecs.

Schwulenbewegt, Aids- und Therapie-Aktivist. Von 2005 bis 2012 Herausgeber www.ondamaris.de Ulli ist Frankreich-Liebhaber & Bordeaux- / Lacanau-Fan.

Mehr unter 2mecs -> Ulli -> Biographisches

Rugby nackt

48 zu null – das ist mal ein Ergebnis.

Aber – auch vernichtende Niederlagen kann man(n) feiern …

Vor allem anscheinend die Österreicher, zumindest die österreichischen Rugby-Spieler.

Die Österreichische Rugby-Mannschaft verlor am 3. Mai in Litauen gegen die litauische Mannschaft mit 48:0 – und feierte dies in einer belebten Einkaufsstrasse der Landeshauptstadt Vilnius mit einem netten Strip.

Dieses Ereignis wurde glücklicherweise im Film festgehalten und einem Blogger sei dank veröffentlicht. Das ganze (im Gegensatz zur YouTube-Version unzensierte) Video hier leider nicht mehr online …

Die Bilder sind stellenweise ein wenig verwackelt und unscharf (ob dem Handy-Kameramann schwach wurde?) – dennoch: 2 Minuten 39 angenehme Unterhaltung.

PS. Die Polizei soll mittlerweile Ermittlungen aufgenommen haben und der österreichische Verband bat um Entschuldigung …

Knabenliebe auf Malta – europäisch

Einen Hauch von Knabenliebe auf Malta bietet das ‘Caffé Cordina’, eines der ältesten Cafés auf Malta, mit seinen Deckengemälden…

… welch süßer Traum von Europa …

.

Malta ist seit 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union. Seit 1. Januar 2008 ist es Mitglied des Europäischen Währungsgebiets (Euro).

.

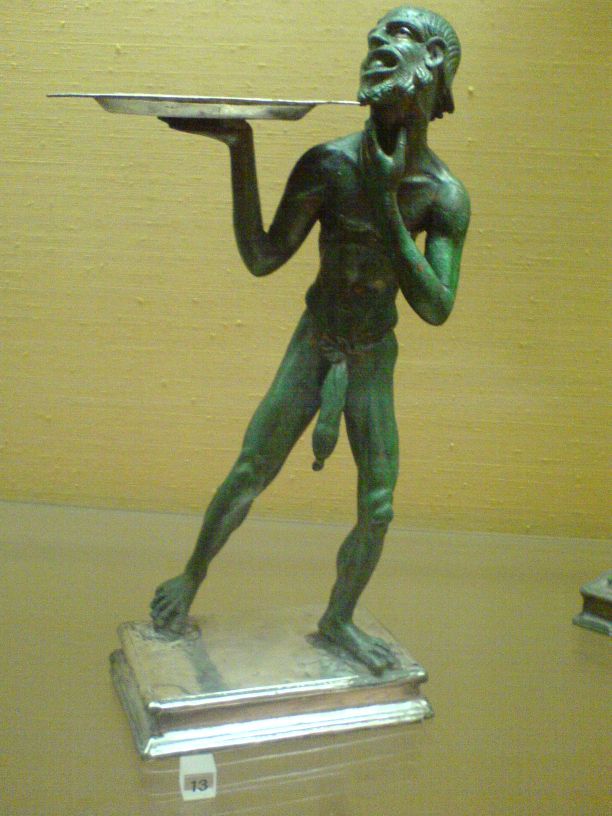

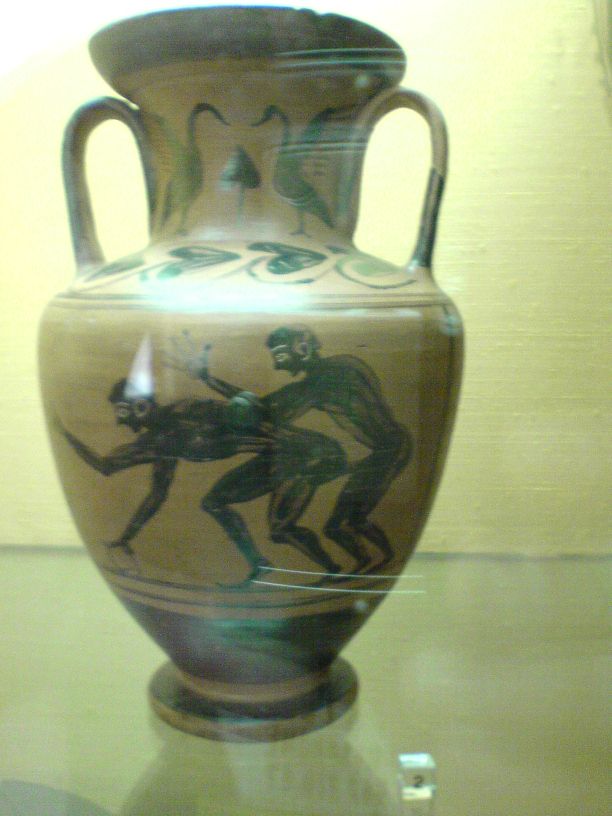

Das Archäologische Museum von Neapel hat neben zahlreichen Mosaiken, Plastiken und weiteren Funden insbesondere aus Pompeji und Herculaneum auch ein ‘Cabinetto oder Gabinetto Segreto’, ein ‘ geheimes Kabinett ’ zu bieten.

Geheimes Kabinett Neapel

1819 besuchte Franz I. (damals noch Herzog von Kalabrien) das Archäologische Museum in Neapel. Hier werden Fundstücke der Ausgrabungen in Pompeji und Herculaneum gezeigt. Doch er war schockiert – so viele ‚eindeutige‘ Exponate in einem öffentlichen Museum? Er ordnete an, sie zukünftig in ein ‚ Geheimes Kabinett ‚ zu verbringen.

In diesem Geheimen Kabinett (Archäologisches Museum von Neapel, Saal 65) werden Fundstücke aus der Antike gezeigt. Alle erotische Motive darstellend, Phallus-Motive, Liebespositionen, Fruchtbarkeistgötter.

Ab 1821 war dieses Kabinett der Erotika (auch. ‚die pornographische Sammlung‘) der Öffentlichkeit überhaupt nicht (meistens) oder nur sehr eingeschränkt (unter Garibaldi; in den 1960er Jahren) zugänglich. Wenn ja, war eine Sondergenehmigung erforderlich (‚reifes Alter und verbürgte Moral‚; eine ganz eigene Geschichte über Privilegien und Moral …). Noch bis 1989 (!) war Frauen der Zutritt prinzipiell untersagt. Erst seit 2000 ist die Sammlung komplett der Öffentluichkeit zugänglich, seit 2005 in einer eigenen Galerie.

2008 war zu diesem Kabinett nur sporadisch und auf Anmeldung Einlass – nicht (mehr) aus Prüderie, sondern damit die kleinen Räumlichkeiten nicht von Besuchern überrannt werden. Inzwischen (2017) besteht eine zeitliche Limitierung auf 15 Minuten.

In diesem Kabinett finden sich einige erotische Objekte aus Pompeji und Herculaneum, die auf einen entspannteren und unverkrampfteren Umgang mit Sexualität in klassischer Zeit hindeuten, darauf dass Erotik in der Antike viel ‘normaler’ war als heute oftmals vorgestellt. Einige Beispiele:

– Amphore mit der Darstellung von Männern beim Analverkehr, 5. Jhdt. v.Chr. (Sammlung Carolina Murat)

– Sammlung von 24 Terrakotta-Penissen (Votivgaben, 4. Jhdt. v.Chr.)

– Marmorplastik Pan und Ziege (Villa dei papirii, Herculaneum, 1. Jhdt. v.Chr.)

– Bronze-Statue (Pompeji, Casa dll’ Efebo, 1. Jhdt. v.Chr.)

– Satyrn darstellende Terrakotta-Figuren (Pompeji, 1. Jhdt. v.Chr.)

– Vasen (Herculaneum, 1. Jhdt. v.Chr.)

‘ Geheimes Kabinett ’ von Neapel – Fotos

. 男同

.

zuletzt aktualisiert 10. Februar 2018

Zur Einweihung des Magnus-Hirschfeld-Ufers am 6. Mai 2008 hier als Dokumentation die Rede von Prof. Martin Dannecker:

Rede zur Einweihung des Magnus-Hirschfeld-Ufer am 6. Mai 2008

Heute vor 75 Jahren drangen in weiße Hemden gekleidete Studenten der Berliner Hochschule für Leibesübungen als Auftakt der „Aktion wider den undeutschen Geist“ in das Institut für Sexualwissenschaft ein. Unter den barbarischen Klängen einer Blaskapelle, die vor dem Haus Aufstellung bezogen hatte, zerstörten sie die Einrichtung des Instituts und plünderten dessen Bestände, luden sie auf einen großen Lastwagen und transportierten sie ab. Ein erheblicher Teil davon landete wenige Tage später auf dem von nationalsozialistischen Horden errichteten Scheiterhaufen. Auf diesem wurden, begleitet von dem Feuerspruch „gegen die seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens“, am 10. Mai 1933 die Schriften von Magnus Hirschfeld und Sigmund Freud verbrannt.

Vernichtet wurde in jenen Tagen das Lebenswerk des homosexuellen Juden Magnus Hirschfeld, der, nicht weit von hier, das weltweit erste Institut für Sexualwissenschaft im Jahr 1919 eingerichtet und bis zu dessen Zerstörung geleitet hat. Hirschfeld befand sich in jener schrecklichen Zeit bereits im Exil. Er, der schon mehrfach von Nazis angegriffen und 1921 bei einem Attentat schwer verletzt wurde, hatte sich angesichts der immer mächtiger werdenden nationalsozialistischen Umtriebe entschlossen, von einer im Jahr 1930 angetretenen Vortragsreise nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren. Im Exil ist er an seinem 67. Geburtstag in Nizza gestorben.

Hirschfeld, der am 14. Mai 1868 im pommerschen Kolberg als Sohn eines angesehenen Arztes geboren wurde, ist mit Berlin auf besondere Weise verbunden. Hier, in Charlottenburg, lässt er sich, nachdem er vorher zwei Jahre in Magdeburg praktiziert hatte, 1896 als 28-jähriger Arzt nieder. Offenbar befand er sich während dieser Zeit in hochgespannter Stimmung, die ausgelöst wurde durch den Selbstmord eines homosexuellen Patienten von ihm und durch die Verurteilung des homosexuellen Dichters Oscar Wildes wegen „Verletzung der Sittlichkeit“ im Jahr 1895.

Diese beiden Ereignisse, so betonte Hirschfeld später immer wieder, hätten den Anstoß für seine wissenschaftliche und sexualreformerische Beschäftigung mit der Homosexualität gegeben. Der Fall des berühmten Dichters ins Nichts und der Selbstmord seines homosexuellen Patienten konnten einen, der sexuell und erotisch dem gleichen Geschlecht zugeneigt war, nicht gleichgültig lassen. Denn als Homosexueller identifiziert man sich nolens volens mit dem Schicksal anderer Homosexueller, was bedrohlich sein kann. Die Reaktionen auf die Bedrohung fallen je nach historischem Ort und individueller Voraussetzung ganz unterschiedlich aus. In Magnus Hirschfeld, der ein mutiger Mann war, reifte aus dem Gefühl der latenten Bedrohung der Entschluss heran, die Welt so zu verändern, dass in ihr auch einer wie er einen sicheren und reputierlichen Platz haben kann. Dergleichen aber muss von den Metropolen aus durchgesetzt und es muss politisch organisiert werden. Und kaum in Berlin angekommen, publizierte Hirschfeld unter dem Titel „Sappho und Sokrates“ seinen ersten sexualwissenschaftlichen Text, der mit dem nicht geringen Anspruch auftrat, die gleichgeschlechtliche Liebe zu erklären.

Mit einer gewissen Berechtigung kann dieser Text als das Gründungsmanifest der ersten Homosexuellenbewegung in der Geschichte bezeichnet werden. Denn die kleine Schrift muss zusammengedacht werden mit der kurz nach deren Publikation erfolgten Gründung des „Wissenschaftlich-humanitären Komitees“ (WhK) im Jahr 1897, dessen Vorsitzender Hirschfeld bis 1929 blieb. Das WhK war nichts anderes als eine später zu einer Bewegung angewachsene Gruppierung, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, im Namen der Wissenschaft die Gleichstellung Heterosexueller und Homosexueller durchzusetzen. Damit war mehr als die rechtliche Gleichstellung gemeint, auch wenn die Änderung des § 175 vom WhK als vordringlich angesehen wurde.

Sexualwissenschaft und Sexualreform waren für Hirschfeld untrennbar miteinander verknüpft. Durchdrungen von der Überzeugung, dass Wissen zur Vernunft führt, rückte er mit einem unbändigen Willen zum Wissen der Sexualität, nicht nur jener der Homosexuellen, zu Leibe. Er erforschte sie mit empirischen Mitteln, was damals neu und überaus originell war und zu Einsichten führte, die nicht vom klinischen Blick zugerichtet waren. Eine solche, durch ihr sexualreformerisches Standbein genuin politische Sexualwissenschaft hat es so nicht mehr gegeben. Die Nationalsozialisten, die sich durchaus sexualwissenschaftlicher Erkenntnisse zur Legitimierung ihrer Interessen bedienten, haben der Sexualwissenschaft ihre sexualreformerischen Füße abgeschlagen. Danach ging sie auf dem Kopf und hat sich erst sehr viel später wieder dem Gedanken angenähert, dass Sexualwissenschaft etwas mit der Befreiung der Sexualität zu tun hat und es folglich zu ihren Aufgaben gehört, den wie auch immer gearteten gesellschaftlichen Zugriff auf das Sexuelle zu analysieren.

Auch das außerhalb der Universität angesiedelte Hirschfeldsche Institut für Sexualwissenschaft ist, was seine in ihm gebündelten und von ihm ausgehenden Aktivitäten anbelangt, eine singuläre Erscheinung. In ihm wurde archiviert, geforscht, beraten, behandelt und fortgebildet, es organisierte Aufklärungsveranstaltungen, und das alles in bemerkenswertem Umfang. Darüber hinaus trafen sich im Institut Menschen mit einer nicht der Norm entsprechenden Sexualität. Seine Türen standen jedoch auch Besuchern aus Wissenschaft, Politik und Kunst weit offen. Fragt man sich aus der Perspektive universitärer Einrichtungen, wie das alles zu bewältigen war, kann man nur antworten: das alles wäre innerhalb einer Universität, in der es weitaus weniger bewegt zugeht, nicht möglich gewesen. Das Besondere an dem Institut von Hirschfeld liegt für mich gerade darin, dass es zwar eine wissenschaftliche Einrichtung, aber keine akademische Institution mit den einer solchen eigenen Strukturen und Gesetzen war.

Hirschfelds wissenschaftliche Grundüberzeugung, auf deren Basis er das sexuelle Leben verändern und die Reform des Strafrechts durchsetzen wollte, bestand in einem ebenso groben wie naiven Biologismus. Er hat die als widernatürlich bezeichnete Homosexualität und andere, von der Heterosexualität abweichende Sexualitäten kurzerhand der Natur zugeschlagen, das heißt, sie als angeboren bestimmt. Ihm zufolge handelt es sich bei der konträren Sexualempfindung um einen tief innerlichen konstitutionellen Naturtrieb. Ein so verstandener Trieb sei dem freien Willen entzogen, woraus folgt, dass das positive Recht sich gegen die Natur stellt und damit Unrecht ist. Mit dieser Erweiterung der Natur des Geschlechtstriebes, so glaubte Hirschfeld, sei die hegemoniale Heterosexualität entthront, was dazu führen müsse, die anderen Sexualitäten als gleichberechtigt anzusehen und anzuerkennen. Aus dieser theoretischen Grundüberzeugung folgt gewissermaßen das sexualwissenschaftliche Programm Hirschfelds oder, anders gesagt, sein lebenslanges Interesse an den nicht heterosexuellen Sexualitäten. Diese fungieren gleichsam als Wirklichkeitsphänomene, die schon durch ihre bloße Existenz belegen, dass Sexualität nicht nur Heterosexualität, sondern sehr viel mehr ist und den damals gängigen Vorstellungen ein viel zu enger Begriff von Sexualität zugrunde liegt.

Was Hirschfeld versuchte, war, die biologische Norm mit dem mit ihr zusammengedachten spezifischen, sprich heterosexuellen, Sexualobjekt zu erweitern. Die Idee einer biologischen Norm wurde durch diese Erweiterung indes nicht außer Kraft gesetzt. Freud ging in der ersten der „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ in dieser Hinsicht sehr viel weiter. Bei ihm findet sich keine relevante Formulierung, die den Begriff einer biologischen Norm rechtfertigen würde. Freud zufolge hat der Sexualtrieb kein spezifisches Objekt und es fehlt ihm auch die ihm von Hirschfeld unterstellte Finalität. Im Gegensatz zu Hirschfeld, der alle möglichen Sexualobjekte der Natur zuschlug und sie als angeboren bezeichnete, ist für Freud der Geschlechtstrieb von Natur aus unabhängig von seinem Objekt. Diese grundstürzende Einsicht in die Unabhängigkeit des Triebes von seinem Objekt verlangt nicht weniger, als sich von der Idee einer angeborenen Heterosexualität zu verabschieden.

Zugeschlagen hat Hirschfeld der Natur in seiner interessanten Zwischenstufenlehre aber nicht nur das Sexualobjekt, sondern auch die von ihm beobachteten sexuellen und seelischen Geschlechtseigenschaften. Die körperlich männlichen homosexuellen Männer sind ihm zufolge von Natur aus mit deutlichen Zügen des Gegengeschlechts, also weiblichen Zügen ausgestattet. Damit versucht Hirschfeld eine Antwort auf die alte Frage, was für Männer homosexuelle Männer eigentlich sind und was die männerliebenden Männer an ihren Sexualobjekten begehren. Dadurch, dass Hirschfeld das Differente, das Feminine an den homosexuellen Männern immer betont hat, brachte er zum Vorschein, dass es andere als die damals gängigen Möglichkeiten gibt, männlich zu sein, worauf sowohl jene homosexuellen Männer, die die klischierte Männlichkeit adorierten, als auch die heterosexuellen Männerhelden mit heftiger Ablehnung, ja Wut reagierten. Und er brachte durch sein Beharren auf der biologischen Verankerung der sexuellen Zwischenstufen ins allgemeine Bewusstsein, dass Anerkennung immer die Anerkennung von Unterschieden erfordert. Das ist ein bis heute gültiges sexualpolitisches Programm, auch wenn wir uns die Unterschiede gegenwärtig als sozial konstruiert und nicht als biologisch determiniert denken.

Heute wird in Erinnerung an Magnus Hirschfeld ein Uferstück nach ihm benannt. Was fehlt, ist die Wiedererrichtung eines sexualwissenschaftlichen Instituts, das Hirschfelds tragfähige Intentionen aufgreift. Ohne ein solches Institut bliebe die Erinnerung an ihn nur fragmentarisch. Die Initiative „Queer Nations“ hat dieses, durch die Zerstörung seines Instituts zu einer bloßen Idee gewordene, Erbe Hirschfelds aufgegriffen, um es im Gedenken an ihn wieder zu materialisieren. Ich hoffe, dass ihr das bald gelingt.

Prof. Dr. Martin Dannecker, Berlin

vielen Dank an Martin Dannecker für das Einverständnis

.

Text 6. März 2017 von ondamaris auf 2mecs

2008 erscheint zunächst bisher als Jahr der schlechten Nachrichten für den Aids-Bereich. Und doch, es könnte sich als eine ähnlich bedeutende Zeitenwende wie zuletzt 1996 erweisen.

Gut sieht es nicht aus auf den ersten Blick. Bedeutende Impfstoff-Studien sind spektakulär gescheitert, viele sprechen von der ‚Vakzine-Depression‘, wenn sie die Situation der Rat- und oftmals Hoffnunglosigkeit beschreiben wollen, noch einen gegen HIV wirksamen Impfstoff entwickeln zu können. Fragen werden gestellt, ob es an der Zeit sei, die HIV-Impfstoffforschung aufzugeben oder zumindest zu Grundlagenforschung zurück zu kehren.

Zudem erleidet die Forschung zu Mikrobiziden -einem besonders für den Selbstschutz von Frauen sehr wichtigen, hier wenig beachteten Forschungsbereich- Rückschläge.

Doch die Nachricht des Jahres dürfte bisher das Statement der Eidgenössischen Aids-Komission EKAF „keine Infektiosität bei erfolgreicher HIV-Therapie ohne andere STDs“ sein.

Die Botschaft: unter den von den Schweizern genannten Bedingungen (erfolgreiche HAART, Viruslast seit mind. 6 Monaten unter der Nachweisgrenze, keine Infektionen mit sexuell übertragbaren Erregern) ist eine HIV-infizierte Person „sexuell nicht infektiös„.

Nie zuvor ist diese Botschaft in der Öffentlichkeit von Gesundheitsexperten geäußert worden, war bisher nur Hinterzimmern und privaten Gesprächen vorbehalten.

Und selten hat ein Aids-Statement in jüngerer Zeit mehr aufgeregte Reaktionen hervorgerufen.

Mit dieser Botschaft wird zunächst von vielen Positiven eine große Last genommen. Sie eröffnet neue Chancen auf positives Selbstbewußtsein, auf angstfreier gelebte Sexualität.

Welch wunderbar befreiende Botschaft, unter bestimmten Umständen nicht mehr infektiös zu sein!

Insbesondere (aber nicht nur) für serodiskordante Paare (ein Partner HIV-negativ, ein Partner HIV-Positiv) stellt diese Botschaft eine potenziell sehr befreiende Nachricht dar. Zudem ermöglicht sie zukünftig unter bestimmten Bedingungen, leichter einen Kinderwunsch zu realisieren.

Auch in der Prävention wird die Botschaft gravierende Auswirkungen haben. Dabei scheint die Angst vieler ‚Präventionisten‘ manchmal schwer nachvollziehbar. ‚Kein Risiko‘, diese Konstellation existiert in Sachen Sex nicht. Dass Sex ohne Risiko kaum denkbar ist (nur ‚kein Sex‘ ist risikofreier Sex), dieser Gedanke scheint sich noch nicht überall herum gesprochen zu haben.

Gerade angesichts der derzeitigen Probleme bei einigen bedeutenden präventiven Ansätzen (Impfstoffe, Mikrobizide) sollten doch auch die Chance nicht außer Acht gelassen werden, die in Therapien unter präventiven Aspekten liegen können.

Zudem wird die Schweizer Botschaft auch die Debatten um PEP (post- Expositions- Prophylaxe) neu beleben – ist bei einem erfolgreich therapierten Sexpartner wirklich immer eine PEP erforderlich, angesichts potenzieller Nebenwirkungen verantwortbar?

Was ist „safer Sex“? Oder genauer, „wann ist Sex ’safer‘?„, diese Frage dürfte zukünftig neu zu stellen sein. Sicher gehört dazu die Verwendung von Kondomen. Jedoch – es mag sich erweisen, dass auch eine erfolgreiche Therapie unter bestimmten Bedingungen zu Konstellationen führen kann, in denen kondomloser Sex „safer“ ist.

Das Jahr 2008 könnte sich mit der Schweizer Botschaft – später, im Nachhinein betrachtet – als ähnliche Zeitenwende für Menschen mit HIV und Aids erweisen wie das Jahr 1996.

1996 brachte für Positive die Wende von der Aussicht auf absehbaren Tod hin zu einem Leben mit einer oftmals langfristig behandelbaren chronischen Infektion. HIV-infiziert, das heisst seit 1996 nicht mehr zwangsläufig ‚dem Tod geweiht‘ – 1996 brachte wie es Martin Dannecker formulierte die ‚Auflösung der Gleichsetzung von HIV und Tod‘.

2008 könnte sich als Wende erweisen im Bild von Positiven. Als Abkehr vom dämonisierten Aids. Als Wende in der Wahrnehmung von Positiven, von der potenziell gefährlichen Bedrohung zum attraktiven Sexpartner.

Und als weiterer Schritt in der Wende vom bedeutungsvollen Aids hin zu einer (unter vielen) bedeutungsvollen, aber behandelbaren Erkrankungen, die nicht mehr ganze Biographien über den Haufen wirft.

Vielleicht sogar eine Wende zu einer Situation, in der das vergessene Wort Heilung wieder auf die Agenda kommt. In der neue Ansätze (wie Stammzell-Therapie, Stichwort Berlin Patient) die Perspektive einer Heilung von HIV eröffnen …

Die Diskussionen um kondomfreien Sex bei stabil nicht nachweisbarer Viruslast und keinen STDs hat gerade erst begonnen. Zu gerne würden einige diese Diskussion verhindern (‚das darf man doch nicht laut sagen‘) – Positive sollten sich um ihrer selbst willen engagiert an den Debatten beteiligen, sie einfordern. Und darauf bestehen, dass die Frage, welches Risiko letztlich akzeptabel ist, eine persönliche Entscheidung ist, die von den beteiligten Partnern getroffen wird – nicht von Beamten oder Bürokraten.

.

Text 6. März 2017 von ondamaris auf 2mecs

Penis klassisch

Nun denn, wenn ‘richtige Penis – Bilder‘ so erfolgreich sind [bezog sich antwortend auf einen inzwischen gelöschten Post eines anderen Bloggers; d.Verf.], mag ich ja nicht abseits stehen ![]() .

.

Die gab’s auch klassisch genügend zu sehen … und garantiert ohne Adenosin im Penis ![]() .

.

Hier einige Urlaubs-Souvenirs aus Neapel …

Penis klassisch – Fotos

.

Familiengeschichten rastende Anal-Olfen

Café Anal, Möbel Olfe, Raststätte Gnadenbrot – Berliner Heimstätten der ganz eigenen Art. Ein ‘Lebens-Kochbuch’ mit Rezepten aus Schmelztopf und Tresenbuch …

Frühmorgens flattert letztens eine tief des Nachts losgeflogene Brieftaube vorbei, lässt einige blau-türkise Logo-Farbsprengsel fallen, dabei einige Zeilen … sie hat lange gebraucht, die kleine Brieftaube, für den kurzen Weg um einige Straßenecken und Häusermeere … und ruft mit ihrem Lockruf Erinnerungen wach …

Da wird etwas beworben, das große “Raststätten-Möbel-Olfe-(und ein bisschen Cafe Anal)-Lebens-Kochbuch” …

Anal, Olfe und Raste – Kosenamen für Etablissements, die vielleicht dem nicht-Berliner und nicht-schwulen Leser weniger sagen.

Die ‘Raststätte Gnadenbrot’ liegt zwar an so mancher Autobahn, aber eine Raststätte klassischen Typs sollte der Besucher nicht erwarten …

… in der ‘Möbel Olfe’ werden Möbel heute nur noch äußerst selten gehandelt …

… und im ‘Café Anal’ ist leider schon lange Schicht, anal und banal nichts mehr los …

Die drei Etablissements sind auf verschlungenen Wegen der Zeit mit einander verschwippschwagerschwiegerwandt …

Fragen wir die kleine Brieftaube:

“Da ist dieses kleine Restaurant, nein, nicht am Ende des Universums, sondern mitten drin, mitten im Universum, an einer vierspurigen, vielbefahrenen Straße und Kreuzung im Berliner Bezirk Schöneberg. Dieser Schmelztopf heißt Raststätte Gnadenbrot, manchmal kurz Raste genannt, manchmal einfach auch nur Brot.

Die Raste ist Aufenthaltsort einiger Großstadtnomaden, die auf der Suche nach Nahrung, Getränk und Wärme durch die Strassen und U-Bahnen irrten, bis sie hier ein Zuhause fanden.”

Aber die Zuflucht bietende Raste ist gar nicht so allein, sie hat eine Mutter,

“Das Gnadenbrot hat eine Mutter, eine ziemlich wilde Mama , die am Kotti lebt. Der Kotti ist das Zentrum vom Berliner Bezirk Kreuzberg. Am Kotti steht das NKZ das “Neue Kreuzberger Zentrum”, eine Bausünde aus den 70igern. In einer Abteilung dieser Bausünde ist die “Möbel Olfe”, eine Trinkhalle, in der Beton noch ist was man daraus macht.”

Und wie es sich für eine gute Familie gehört, gibt’s auch noch ne alte Oma …

… eine “Oma, die schon lange nicht mehr unter den Lebenden weilt, aber in Geschichten und Anekdoten immer wieder auftaucht, das “Café Anal”, Friede seiner Asche.”

Anal, Olfe, Raste.

Mit der Olfe (dem ‘ewigen Geheimtipp‘, welch Irrtum) bin ich nie ‘richtig warm geworden’. Das mag an ihrer Lage liegen (schon die Raste liegt ja eher am Dorfausgang, aber die Olfe weit jenseits des heimischen Angers), an Größe und Höhe, Beton und und …

Die Raste hingegen ist eines der Etablissements, die -wenn er denn verliehen werden würde- Anwärter auf den Preis des persönlich bevorzugten Wohnzimmers wäre …

So mancher harte Tag könnte hier seinen sanften Ausklang finden, so manches Schäferstündchen seine Wiese Terrasse, so mancher launische Abend findet ohne Karneval statt … auch wenn die ein oder andere Nacht zu furchtbaren Sehstörungen führen kann.

An das Café Anal gibt es schöne, bizarre Erinnerungen, aber auch schmerzhafte.

Das Café Anal eröffnete im Februar 1990 in der Muskauer 15. Es war

“ein Nonprofit-Kollektiv mit Polit-Anspruch. Vorfinanziert mit linken Krediten, verstanden sie sich als Antwort radikaler Tunten auf zwangsautonome Hegemonie. Juristisch als Gesellschaft Bürgerlichen Rechts geführt, bestand die Gründungsgruppe aus ca. 10 Leuten. Man einigte sich auf einen Einheitslohn von 12,50 DM die Stunde und im wöchentlichen Plenum ging es um Fragen von “Wie koche ich Milchkaffee” bis zur Endlosdiskussion um das Für und Wieder einer Duldung heterosexueller Handlungen im Café.”

(etuxx)

Im Anal war trotz Kulturbeitrag ab und an der “Tresenspülausguß verstopft” und das “Herrentoilettenlicht macht auch ganz komische Sachen”(so so …, wenn’s das Anal-Tresenbuch nicht gäbe …). Tja, das Anal war unfreiwillig Trendsetter, in vielerlei Hinsicht, nur die Arschtapete konnte sich über die Jahre nicht recht durchsetzen …

“Gebenefizt wurde was das Zeug hält und Montagnacht hatten Schwanzträger keine Chance auf Einlaß; einem Umstand, der weitreichende Folgen haben sollte. Das Café Anal war in der ersten Hälfte der 90iger das Kiez-Wohnzimmer für alle Abweichler vom schwulen Mainstream und gleichzeitig das niedrigschwellige Angebot für linke Heten mit Coming-Out Hemmungen. Stilbildend auch das Interieur: Nachwende-Tuntenbarock vom Feinsten, Springbrunnen, Plüschvorhänge, Plastik-Trash aus den umliegenden, türkischen In- und Exportläden. Das Highlight der Anfangsjahre war die legendäre Arschtapete, die später einer der zahlreichen, gruppendynamischen Renovierungen zum Opfer fiel.” (etuxx)

Hier schaute der “Prinz in Hölleland” vorbei und Irmgard Knef machte ihre ersten Gehversuche … zahlreiche antischwule Gewalt-Angriffe richteten sich gegen diesen Freiraum, und auch Polizisten verprügelten Gäste im Café Anal.

Irgendwann war seine Zeit abgelaufen … doch er wird immer wieder vermisst der Freiraum Café Anal, landete noch 2004 auf Platz 4 der Kategorie ‘am meisten vermisst’ der Siegessäule.

Immerhin, es gibt ja nun die Raste …

Und – das “Raststätten – Möbel – Olfen – und ein bisschen Cafe Anal – Lebens – Kochbuch”, das wäre doch ein schönes Geschenk zum dreieinhalbten Advent.

Leider gibt es dieses Kochbuch noch nicht, die Brieftaube schaut ratlos durch’s Fenster …

Damit’s was wird … mit dran schreiben, hier …

.

Israel hat seit 2013 sein erstes Mahnmal für die im Holocaust vernichteten Homosexuellen – das Homo-Mahnmal Tel Aviv. 2008 vom Bürgermeister von Tel Aviv angekündigt, wurde es 2013 eingeweiht.

Seit 2013 gibt es das Homomonument in Tel Aviv – das Denkmal für im Nationalsozialismus verfolgte Homosexuelle.

Das Denkmal für im Nationalsozialismus verfolgte Homosexuelle wurde am 10. Januar 2014 in Tel Aviv, Israel eingeweiht. –

Am 2. Mai ist in Israel Holocaust Remembrance Day (Yom Hashoah). Ein Feiertag, ein besonderer Tag jedes Jahr, sich bewusst zu machen, dass der Holocaust mehr ist als ‘nur’ Teil der Geschichte. Sich zu erinnern an diejenigen die litten, diejenigen die kämpften, diejenigen die starben. An sechs Millionen ermordete Juden.

Der Holocaust – in den KZs der Nazis, an den Folgen der Terrorherrschaft litten und starben über sechs Millionen Juden, sowie auch Angehörige zahlreicher anderer Gruppen, z.B. Kommunisten und Sozialdemokraten, Roma und Sinti, aus religiösen Gründen Verfolgte. Und tausende homosexueller Männer und Frauen, die schwulen Männer meist gekennzeichnet mit dem ‘Rosa Winkel’.

Dieser homosexuelle Holocaust-Opfer wird nun auch in Israel mit einem eigenen Monument gedacht werden, dem Homo-Mahnmal Tel Aviv . Der auch 2018 wiedergewählte Langzeit- Bürgermeister von Tel Aviv, Ron Huldai, kündigte am 1. Mai 2008 an, ein Mahnmal zur Erinnerung an die homosexuellen Männer und Frauen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt und im Holocaust vernichtet wurden, solle in Meir Garden in Tel Aviv errichtet werden.

Zum Gedenken an homosexuellen NS-Opfer existieren bisher weltweit nur wenige Mahnmale, z.B. in Amsterdam (Homomonument, 1987), Frankfurt am Main (Engel von Rosemarie von Trockel, 1994), Köln, Kopenhagen, San Francisco (Rosa Winkel Park, 2000/1), Sydney ( Gay and Lesbian Holocaust Memorial, 2001), Uruguay / Montevideo (‘Park of Sexual Diversity’, Rosa Winkel Monolith, 2005), in Berlin das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen sowie bereits seit 1989 die Gedenktafel Rosa Winkel am U-Bahnhof Nollendorfplatz, sowie Lübeck. In Frankreich erinnert inzwischen die ‚rue Pierre Seel’ in Toulouse an den wegen Homosexualität Verfolgten.

Am 10. Dezember 2013 weihte Bürgermeister Ron Huldai das von der Stadt Tel Aviv beauftragte und finanzierte Denkmal für homosexuelle NS-Opfer ein. Das in Form von Rosa Winkeln gestaltete Homo-Mahnmal Tel Aviv (Entwurf: Professorin Yael Moriah) befindet sich vor dem städtischen Sozialzentrum im Meir-Park.

Das Denkmal trägt (in hebräischer, englischer und deutscher Sprache, auf jedem der Winkel) die Inschrift

„Im Gedenken an jene, die vom Nazi-Regime aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Gender-Identität verfolgt wurden.“

Erinnert wird im Text u.a. an Magnus Hirschfeld, Gad Beck und Walther Gutman.

Ende Oktober 2018 wurde das Homo-Mahnmal Tel Aviv homophob beschmiert – Unbekannte hatten den Schriftzug ‚Death to LGBT‘ aufgesprüht. Die Polizei ermittelt.

.

siehe auch Übersicht über die Denkmale für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen

.

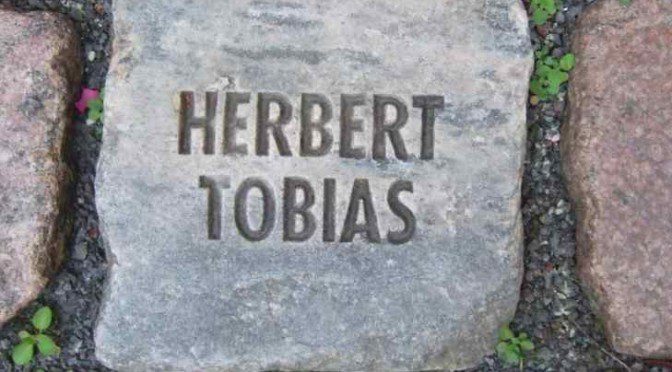

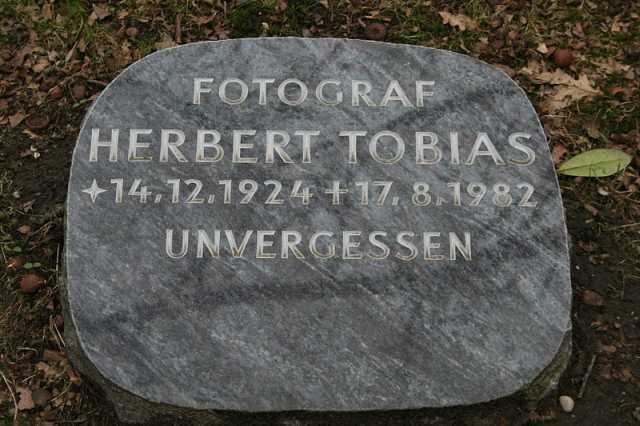

Der Photograph Herbert Tobias starb am 17. August 1982 in Hamburg an den Folgen von Aids.

Herbert Tobias gilt als einer der bedeutendsten und doch heute nur wenig bekannten deutschen Photographen der Nachkriegszeit.

Herbert Tobias wird am 14. Dezember 1924 in Dessau geboren, arbeitet vorübergehend an den Werkstätten des Bauhauses. Er verbringt Jugendjahre u.a. in Höxter. Nach dem Zweiten Weltkrieg besucht er in Siegburg die Schauspielschule, erhält ein Engagement bei einem kleinen Tournee-Theater.

In Paris arbeitet er als Photograph bei dem bekannten Mode-Photographen Willy Maywald, hat erste Veröffentlichungen. Tobias verlässt 1953 Paris plötzlich, siedelt 1954 nach Berlin um – er ist in einer Pariser Klappe verhaftet, anschließend wegen ‘Erregung öffentlichen Ärgernisses’ verurteilt und nach Deutschland abgeschoben worden.

In Berlin entstehen zahlreiche Mode- und Prominenten-Photos (Knef, Leander, Flickenschildt), u.a. auch vom (damals noch völlig unbekannten) Andreas Baader [vgl. Ulrike Meinhof] (Interview mit Prof. Rolf Sachsse über Herbert Tobias in der taz). Tobias wird Cover-Gestalter für die ‘Deutsche Grammophon’.

Doch mitten im Erfolg verlässt er Berlin wieder, wechselt 1969 nach Hamburg. Engagiert sich politisch. Über die früheren ‘St. Pauli Nachrichten’ lernt Herbert Tobias in den 1970ern u.a. Hans Eppendorfer kennen. Gestaltet zahlreiche Platten-Cover und wird insbesondere durch seine Arbeiten für mehrere ‘Homosexuellen-Magazine’ (wie him applaus, Du & Ich, …) und schwule Pornohefte bekannt [vgl. Herbert Tobias 1980 über Männlichkeit].

Herbert Tobias erkrankt im Februar 1982. Am 17. August 1982 stirbt er in Hamburg im Alter von 57 Jahren an den Folgen von Aids.

Photographer Herbert Tobias, tomb on the main-cemetery in Hamburg-Altona –

Die Kosten der Beisetzung des verarmten Tobias auf dem Hauptfriedhof Altona übernimmt die Hamburger Sozialbehörde. Nach 25 Jahren soll das Grab 2007 eingeebnet werden. Einer Initiative um Bernhard Rosenkranz gelingt jedoch 2007 eine Umwandlung in ein Ehrengrab.

Das Archiv von Herbert Tobias befindet sich seit 1986 in der Fotografischen Sammlung der Berlinischen Galerie.

.

Erstmal gab ab Mitte Mai 2008 eine Ausstellung einen Überblick über Schaffen und Werk des Photographen Tobias. Am 15. Mai eröffnete in der Berlinischen Galerie die Retrospektive “Blicke und Begehren – Der Fotograf Herbert Tobias (1924-1982)”. Die Ausstellung bot mit 200 zum Teil noch nie gezeigten Arbeiten einen Überblick über Tobias’ Schaffen.

.

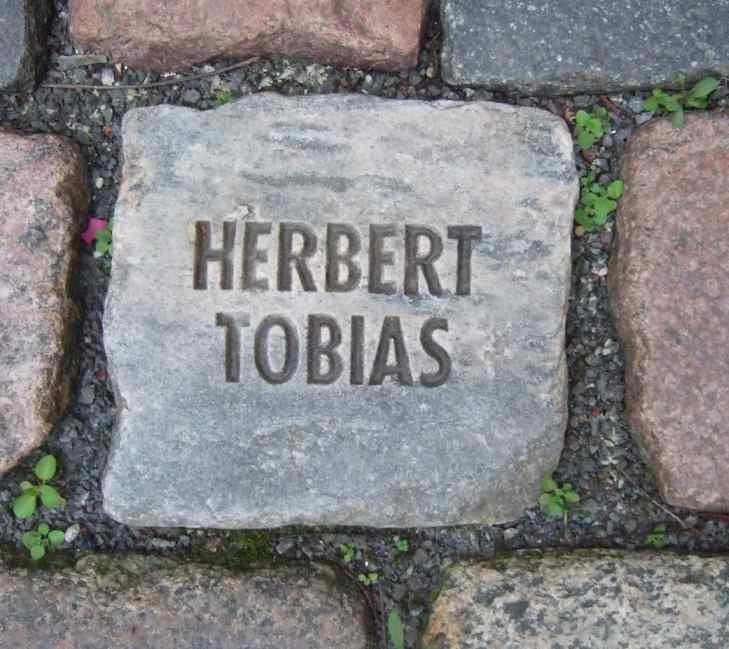

Herbert Tobias – Namen und Steine Bonn

Stein für Herbert Tobias, Namen und Steine – Kaltes Quadrat, Tom Fecht 1993 / Bonn Bundeskunsthalle

.

“Blicke und Begehren – Der Fotograf Herbert Tobias (1924-1982)”

Berlinische Galerie

16. Mai bis 25. August 2008 (Vernissage 15. Mai, 19:00 Uhr)

danach 2009 Hamburg, Deichtorhallen.

.