Kurt Hiller, revolutionärer Pazifist, schwuler Aktivist und Schriftsteller, wurde 1885 in Berlin geboren. Er ist 1972 in Hamburg gestorben.

Kurt Hiller – ein (auch bei den meisten Schwulen) leider weitgehend in Vergessenheit geratener Vorkämpfer heutiger Freiheiten.

Der am 17. August 1885 in Berlin geborene Hiller gehörte seit 1908 bis zu dessen gewaltsamer Auflösung durch die Nazis dem WhK Wissenschaftlich-humanitären Komitee (ab 24. November 1929 als zweiter Vorsitzender) von Magnus Hirschfeld sowie dessen Institut für Sexualwissenschaft an, stand gleichwohl Hirschfelds Theorie der ‘sexuellen Zwischenstufen‘ skeptisch gegenüber.

Hiller verstand sich als revolutionärer Pazifist und war als streitbarer undogmatischer Schriftsteller (‘Literarischer Aktivismus’) und Denker umstritten, eckte an.

Neben Ossietzky und Tucholsky und weiteren Autoren wie Mühsam und Kästner war Hiller seit 1915 einer der wichtigsten Autoren der ‘Weltbühne’. Er arbeitete zudem aktiv an zahlreichen anderen Zeitschriften mit, an deren Gründung er teils selbst beteiligt war (so 1911 ‘Die Aktion‘).

1919 war Hiller Mitbegründer des (1933 von den Nazis zerschlagenen) Bundes der Kriegsdienstgegner sowie 1926 der ‘Gruppe revolutionärer Pazifisten’.

1922 veröffentlichte Hiller im Paul Steegemann Verlag in einer Auflage von 3.000 Exemplaren seine 132-seitige programmatische Schrift „§175: Die Schmach des Jahrhunderts !“

Am 7. März 1933 wurde Hillers Wohnung in Berlin – Friedenau in seiner Abwesenheit durchsucht und verwüstet. Am 2. April 1933 wurde er verhaftet und in ‚Schutzhaft‘ genommen. Am 14. Juli 1933 wurde er erneut verhaftet, wurde in der Folge in den KZs Columbiahaus, Brandenburg und Oranienburg mißhandelt. Erst am 25. April 1934 wurde er aus dem KZ Oranienburg entlassen. Juristisch vertreten wurde er in dieser Zeit von Dr. Fritz Flato (1895 – 1949), seit den 1920er Jahren im WhK engagiert.

1934 gelang Hiller die Flucht nach Prag. 1938 flüchtete er weiter nach London, wo er u.a. 1939 den ‘Freiheitsbund Deutscher Sozialisten’ gründete und den Begriff ‘freiheitlicher Sozialismus’ prägte (den Jahrzehnte später die SPD aufgreift).

Kurt Hiller war neben Klaus Mann einer der wenigen Exil-Deutschen, die auch immer wieder öffentlich auf die Situation der Homosexuellen in Nazi-Deutschland hinwiesen.

Kurt Hiller – Rückkehr nach der NS-Zeit

1955 kehrte Hiller nach Deutschland zurück und lebte bis zu seinem Tod in Hamburg (Wohnung ab April 1956 Grindelhochhäuser / Hallerstr. 5e). Politisch vertrat er in dieser Zeit die Idee eines freiheitlichen Sozialismus, unterstützte SPD-Politiker wie Kurt Schumacher und (noch kurz vor seinem Tod) Willy Brandt.

„21 Jahre im Exil – Interview mit Kurt Hiller“ (NDR retro, 1955)

1949 beteiligte er sich zeitweise an dem Versuch von Hans Giese, ein neues WhK zu gründen, sowie an der von diesem gegründeten ‘Gesellschaft zur Reform des Sexualstrafrechts’. 1962 scheiterte ein erneuter Versuch Hillers, das WhK erneut zu gründen, ebenfalls.

In der Schweizer Zeitschrift ‘Der Kreis‘ (die während und einige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg weltweit die einzige Zeitschrift für schwule Männer war und auch danach zeitweise sehr große Bedeutung hatte) publizierte er in den 1960er Jahren zahlreiche Artikel und Gedichte (oft unter dem Pseudonym Keith Llur).

Am 1. Oktober 1972 starb Kurt Hiller. Hillers Urne wurde im Grab seines engsten Freundes Walter D. Schultz auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beigesetzt.

Seit dem Tod seines von Hiller selbst eingesetzten Nachlassverwalters Horst H.W. Müller wird der Nachlass von Kurt Hiller verwaltet von der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.

Gedenken an Kurt Hiller in Berlin

Ein Platz in Berlin-Schöneberg erinnert an Hiller: Seit Ende 2000 gibt es nahe der Berliner U-Bahn-Station Kleistpark den ‘Kurt-Hiller-Park’. Ein unscheinbarer Flecken, und doch …

… gedenkt dieser Platz dem (so die Erläuterung) ‘Mitbegründer der homosexuellen Bürgerrechtsbewegung’, seit 2021 mit einer Erläuterungs- Tafel

(Anmerkung: Warum gerade dieser Flecken in Schöneberg nach Kurt Hiller benannt wurde, habe ich nicht in Erfahrung bringen können. Die Initiative für den Platz ging damals von den Schöneberger Schwusos sowie dem LSVD (damals 1998 noch ohne ‘L’) aus. Soweit ich weiß, gibt es keinen biographischen Bezug zu genau diesem Platz.)

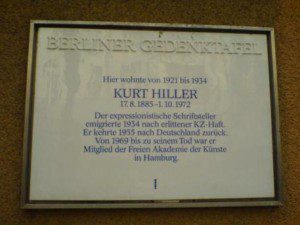

Hillers Geburtsort ist in der Wilhelmstraße 12 in Berlin, gelebt hat er seit 1921 bis zu seiner Flucht aus Deutschland 1934 in Berlin Friedenau der Hähnelstr. 9 (dort mit einer Gedenktafel geehrt).

An seinem Berliner Geburtshaus erinnert eine Plakette an Kurt Hiller:

.

Kurt Hiller in Zitaten

Von Hiller sind zahlreiche schöne Aphorismen überliefert, unter anderem dieser:

” Auch Pegasus braucht eine Stute. Er nahm sich eine. Die Stute sah in ihm nur den Hengst. Und als Europa durch Zeus geehrt wurde, hielt diese Kuh ihn für einen Stier.”

Aber auch Denksätze von immer wieder neuer Aktualität:

“Die ‘Jugendbewegung’ war ein Irrtum: weil sie den Geburtsschein wichtig nahm. Kampf der Generationen gegeneinander … das ist eine abgeklungene Musik; Kampf der Zielgleichen quer durch alle Generationen, miteinander für das gemeinsame Ziel, gegen den gemeinsamen Zielgegner quer durch alle Generationen – das ist das geschichtlich Neue (und Uralte!).”

.

Kurt Hiller war vielen Zeitgenossen und Weggefährten kein leichter Partner. Beispielhaft Christian Adolf Isermeyer über ihre (letztlich gescheiterte) Zusammenarbeit bei der Petition zur Abschaffung des Paragraphen 175 Ende 1961 / Anfang 1962::

„Ich wußte von Kurt Hillers Engagement vor 1933 und schätzte ihn sehr. Er war schließlich einer der wichtigsten Mitarbeiter von Magnus Hirschfeld gewesen. Zuerst ging die Zusammenarbeit zwischen und auch ganz gut. Aber Hiller war ein ungeheurer Streithammel, sein ganzes Leben. … So kam es zum Zerwürfnis, und wir haben uns getrennt.„

Andreas Sternweiler (Hg.): Liebe, Forschung, Lehre – Der Kunsthistoriker Christian Adolf Isermeyer. Berlin 1998

.

Den Andenken Hillers und seines Werkes widmet sich u.a. die ‘Kurt Hiller Gesellschaft‘ (auf deren Internetseiten Hillers schwule Seiten leider recht karg behandelt werden).

.